中国:3つの減速要因

要旨

2025年前半の中国景気が堅調であった背景

4-6月期に中国景気が堅調であったのは、①消費が想定外に強かったことと、②米国が追加関税措置を徴収する中でも輸出が堅調さを維持できたこと、が背景にあったと考えられます。

3つの景気減速要因

もっとも、今後については、①供給過剰問題による設備投資の慎重化、②不動産市況の軟化、➂消費財に対する駆け込み需要の反動、によって中国景気は減速に向かうと見込まれます。

年内に財政刺激策の発動が見込まれる

中国当局は、年後半のどこかで、財政による景気刺激策を実施する可能性が高いと考えられます。景気対策が打たれることで、今年の中国経済は4%台の成長率を確保することができると見込まれます。

2025年前半の中国景気が堅調であった背景

今年前半の中国経済は金融市場が想定する以上に堅調でした。前年同期比でみた実質GDP成長率は、1-3月期が5.4%、4-6月期が5.2%と、金融市場の予想を上回りました。特に、4-6月期については、米国による追加関税措置の発動が中国経済に相応のダメージを及ぼすという見方も多かっただけに、金融市場にとっては意外感を持って受け止められました。4-6月期に中国景気が堅調であったのは、①消費が想定外に強かったことと、②米国が追加関税を徴収する中でも輸出が堅調さを維持したこと、が背景にあったと考えられます。

消費(①)については、特に強かったのは家電製品とスマートフォーンなどの消費財であり、中国政府による家電製品買い替え補助金プログラムの実施による恩恵が顕在化しました。

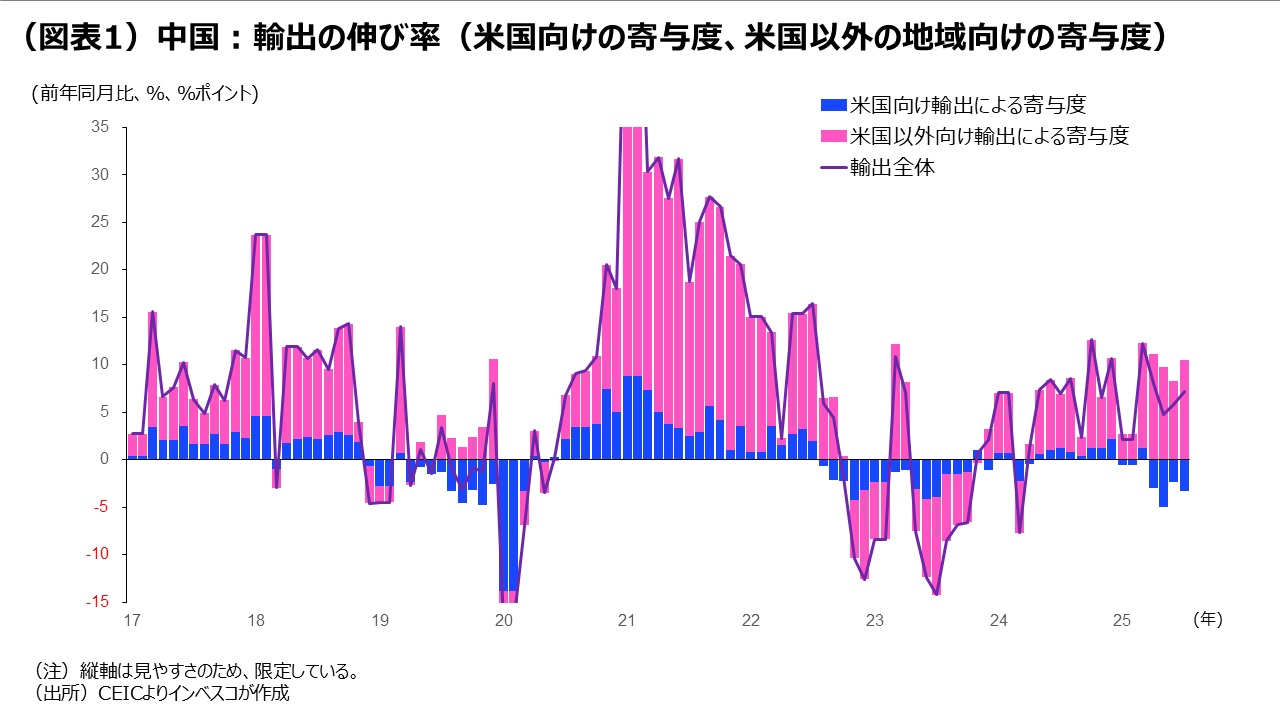

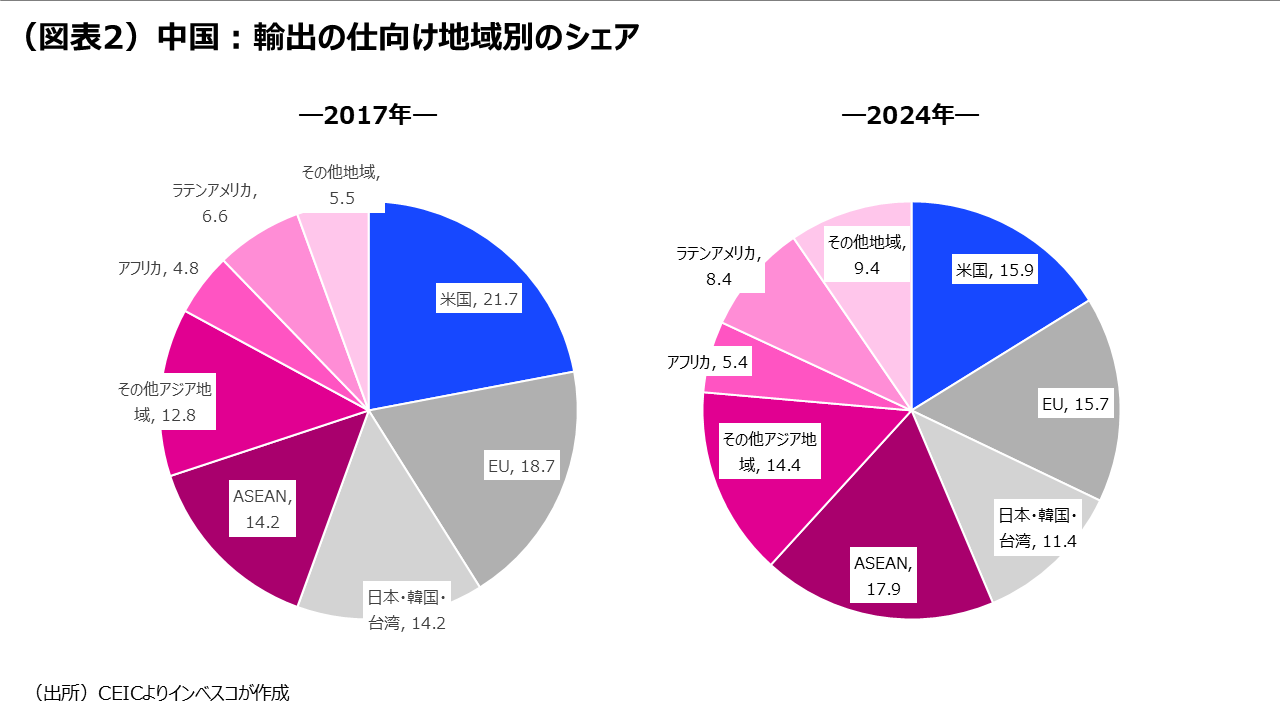

一方、輸出(②)の伸び率は1-3月期の5.7%(前年同期比ベース、以下同様とします)から4-6月期に6.2%に加速した後、7月には7.2%に達しました。米国による追加関税措置の実施にもかかわらず輸出の強さが維持できた背景には、第1期トランプ政権下で追加関税措置が実施されたことを受けて、中国が輸出先の多角化に取り組んだことがありました。中国から米国向けの輸出は4-6月期にー23.9%と低迷し、7月においてもー21.7%を記録したものの、他地域向けの輸出が好調を維持したことで、輸出全体としてしっかりとした伸び率を維持することが可能になりました(図表1)。米国向けの輸出が中国からの輸出全体に占める比率は第1期トランプ政権による追加関税措置発動前の2017年には21.7%でしたが、同比率は2024年には15.9%まで低下しました(図表2)。この間、中国は、積極的な設備投資によってより付加価値の高い財の輸出を積極化させましたが、それと同時に、ASEAN諸国やその他のアジア地域、アフリカ、ラテンアメリカなどへの輸出比率を大きく高めたことで、米国向けの輸出には以前ほど依存しない輸出構造を構築しました。これが、レアアース資源の戦略的活用と合わせて、トランプ政権との通商交渉において中国が過度に譲歩してこなかったことの背景にあると考えられます。

3つの景気減速要因

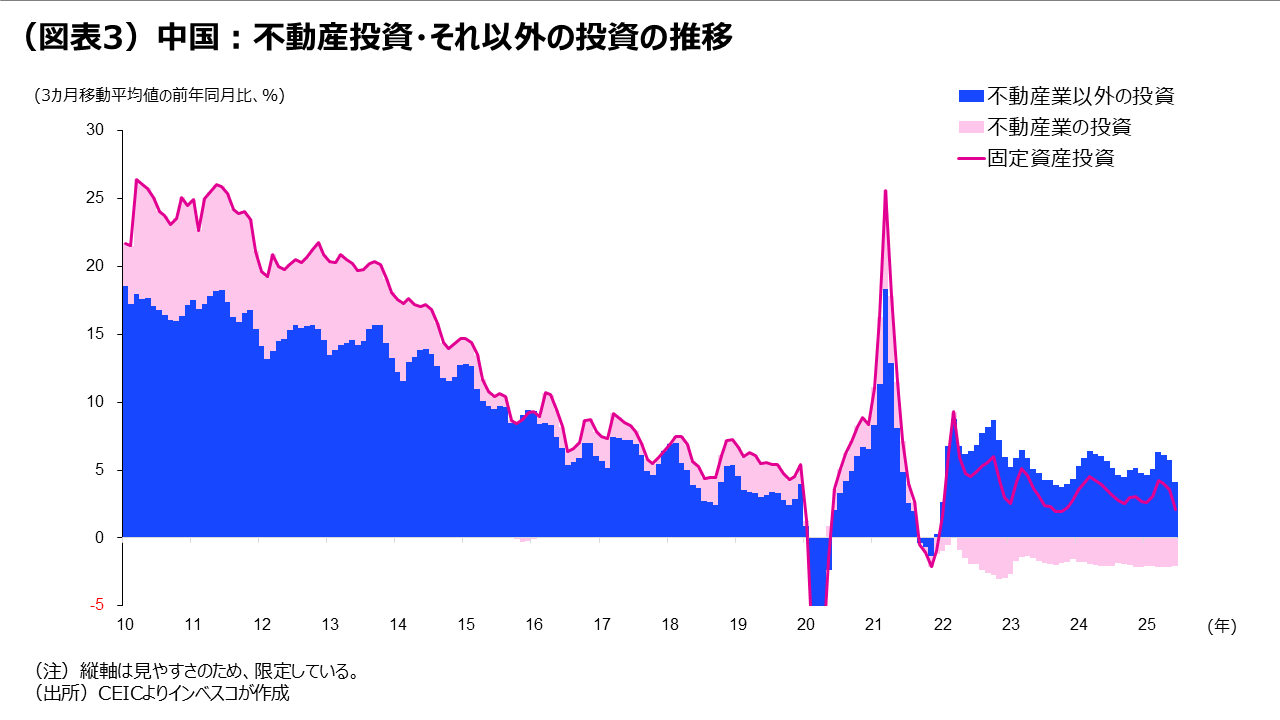

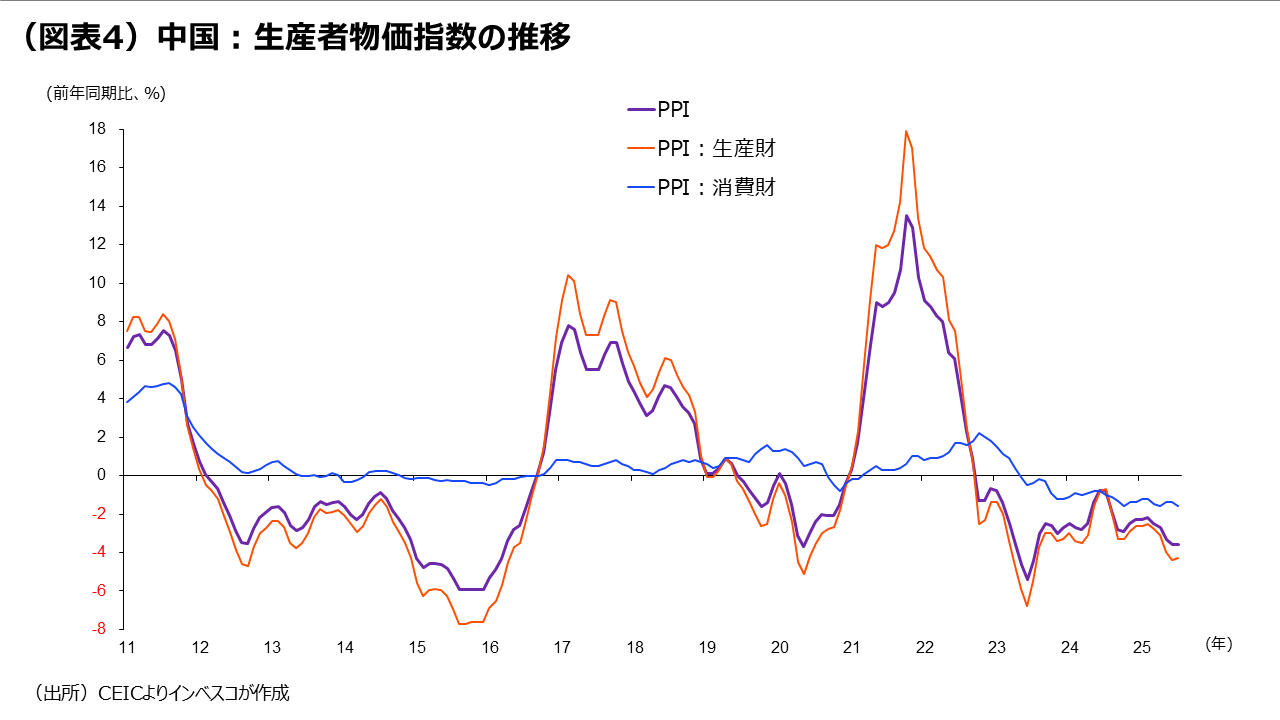

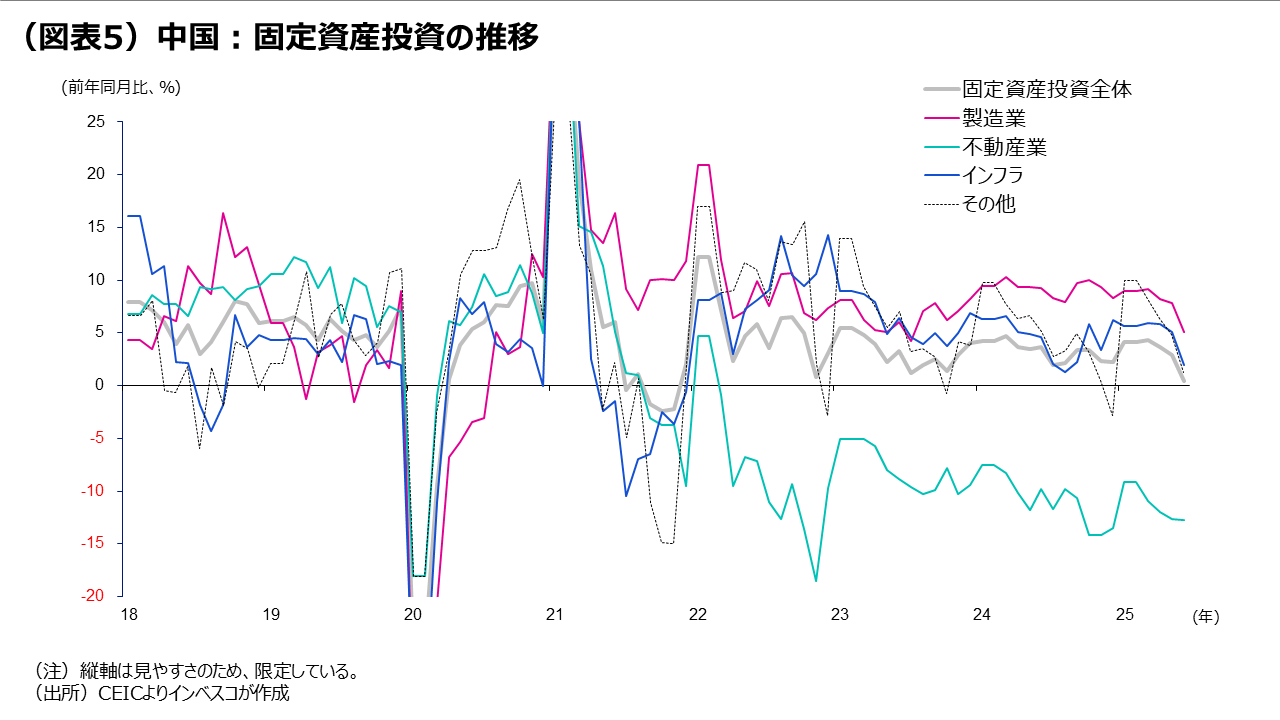

もっとも、今後については、以下の3つの要因によって、中国景気は減速に向かうと見込まれます。第1は、供給過剰問題による設備投資の慎重化です。中国の不動産市場では2021年より需要が大幅に減退したことで需給バランスが崩れ、住宅およびその他の不動産投資が大きく落ち込みました。これによって鉄鋼やセメント、化学などの分野で需要が落ち込み、景気全体への悪影響が広がるリスクが生じました。このリスクに対応するため、中国当局は金融機関への指導などを通じて不動産業以外の投資を促進し、景気をサポートしてきました。この結果、2022年から現在にかけて、不動産投資が減少を続ける中でも、不動産以外の分野における投資はコロナ前の2018~2019年を上回るペースで増加してきました(図表3)。これが、不動産以外の一部分野での過剰投資につながったと考えられます。電気自動車や太陽光発電、風力発電など多くの分野で需給バランスが崩れたことで、競争が激化した結果、値下げによる生産者物価の下落が常態化しました(図表4)。これが中国におけるデフレ圧力を生むとともに、企業業績の悪化につながりました。国家統計局の調べでは、中国の工業企業による2025年1-6月期の利益成長率は前年同期比で1.8%減少しました。こうした環境下で、中国当局は国有企業による他の国有企業の買収を促進する政策を採用してきました。同じ分野の国有企業どうしの統合を認めることで、過当競争や生産能力の過剰な拡大を抑制する意図があると思われます。この政策は、過剰設備の解消に向けての望ましい一歩と言えますが、再編が投資を抑制する方向で機能するとみられることは、短期的には中国における設備投資の減速につながる可能性があります。直近の統計をみると、既に不動産業以外の固定資産投資の伸び率が減速しはじめました(図表5)。

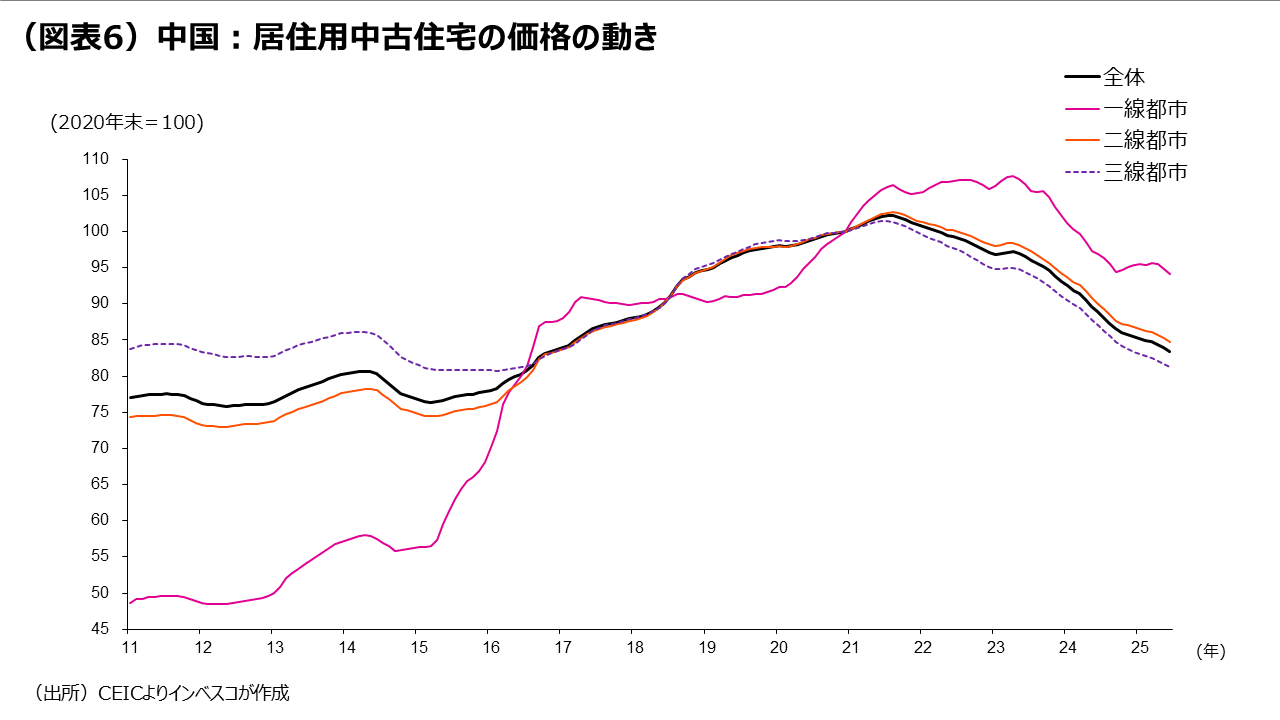

第2は、不動産市況の軟化です。昨年に導入された様々な不動産支援政策が不動産業をサポートしたことは事実ですが、住宅分野では未だに大規模な供給過剰が存在しています。私が試算したところ、2024年末時点における住宅の過剰供給戸数は約5000万戸でした。価格が低下し続けるという見方が強い中、新築住宅よりも市場動向をより強く反映する中古住宅の価格は、一線都市では2023年前半をピークとして、二線都市・三線都市では2021年をピークとして、それぞれ、低下を続けています(図表6)。直近で価格低下ペースがやや加速している点は、今後の住宅価格がなお低下する可能性を示唆しています。

第3は、消費財に対する駆け込み需要の反動です。先にふれたように、中国政府による家電製品買い替え補助金プログラムが既に実施されていることで、本来は少し先に出てくる家電製品への需要が前倒しで生み出されたと考えられます。直近では、当該補助金の予算をすべて使い果たした地方政府があることもあわせて考えると、今年後半には、これまでの補助金政策の反動が顕在化する形で民間消費が減速する可能性が高いと考えられます。

景気減速リスクとしては、トランプ政権との間の通商交渉が決裂して、現行の30%を大幅に超える追加関税が米国の中国からの輸入品に課せられるリスクを指摘したいと思います。ただし、現在のところはその可能性はかなり低いと判断されます。

年内に財政刺激策の発動が見込まれる

以上で挙げた要因が今後、中国景気の減速につながっていくとみられます。中国当局は、7月下旬、3歳未満の子供1人につき毎年3,600元(現行為替レートで換算すると約74,000円)を支給する「育児補助金制度実施プラン」を発表するとともに、8月初旬には今年秋の新学期から幼児の小学校入学前1年間の保育料と教育費を免除する方針を発表しました。新しいプログラムの恩恵を受けるのは、前者では約2000万人、後者では1200万人に達します。これらのプログラムは出生数の増加とともに、子育て世代の消費を活性化させる意図があるものと思われます。ただ、これらのプログラムだけでは「5%程度」という今年の成長率目標を達成することが難しいとみられることから、中国当局は、年後半のどこかで、財政による景気刺激策を実施する可能性が高いと考えられます。景気対策が打たれることで、今年の中国経済は4%台の成長率を確保すると見込まれます。

MC2025-085