日本:年後半は「弱い外需・底堅い内需」の局面へ

要旨

日本経済―年後半は「弱い外需」と「底堅い内需」のパターンに

現在のトランプ政権による日本やその他の国々との交渉についての報道を踏まえると、7-9月期の日本経済は、外需が弱まることで浅めのマイナス成長に陥る公算が大きいとみています。しかし、10-12月期に入ると、足元では高水準のインフレ率が2~2.5%に低下するとみられます。春闘による賃上げもあって実質賃金上昇率がプラス化し、内需が回復することで10-12月期には景気に明るさが出てくると見込まれます。

日本株市場:短期的にはレンジ圏、10-12月期には上昇局面入りを予想

日本株市場では、日経平均株価が既に40,000円近い水準にまで回復したことでこれまでのリバウンド相場は終了したとみられます。7-9月期は、グローバル市場における「米国離れ」の動きというプラス材料と、日本を含むグローバル景気の減速というマイナス材料が相殺する形でのレンジ相場に入ると見込まれます。しかし、10-12月期に入ると、日本・米国の両国経済に底打ち感がみられ始めることで株式市場の懸念が和らぎ、日本株市場は米国株市場と同様に上昇局面入りすると予想されます。株式市場のリスクとしては、トランプ関税に関連したリスクのほか、参議院選挙で与党が過半数割れするリスクに注意したいと思います。

※来週は小職の夏休みのため、次号の発行は7月17日を予定しています。

日本経済―年後半は「弱い外需」と「底堅い内需」のパターンに

トランプ政権による、日本を含む各国への関税政策が定まらないうちに日本経済の先行きを見通すことは容易ではありません。それでも、私は、現在のトランプ政権による日本やその他の国々との交渉についての報道を踏まえると、日本経済は7-9月期には前期比での浅めのマイナス成長に陥る公算が大きいとみています。これは、自動車など追加関税の悪影響を強く受けやすい分野での減産が避けにくく、それが生産地周辺における需要の弱さにつながる可能性が高いためです。半導体や高機能化学品など、日本の輸出競争力が強い分野では、追加関税分のコストが最終需要家である米国の消費者や企業に転嫁されやすいとみられます。それでも、全体としてみれば、追加関税による悪影響は一定程度顕在化するとみられます。また、関税交渉において、日本政府は米国製品の輸入の増額を約束する可能性が高いと考えられますが、これは10-12月期ごろには国内製品の輸入製品による代替を通じて日本の経済成長率に下押し圧力をもたらすと見込まれます。年後半は、日本の外需に弱さが目立つ展開になると予想されます。

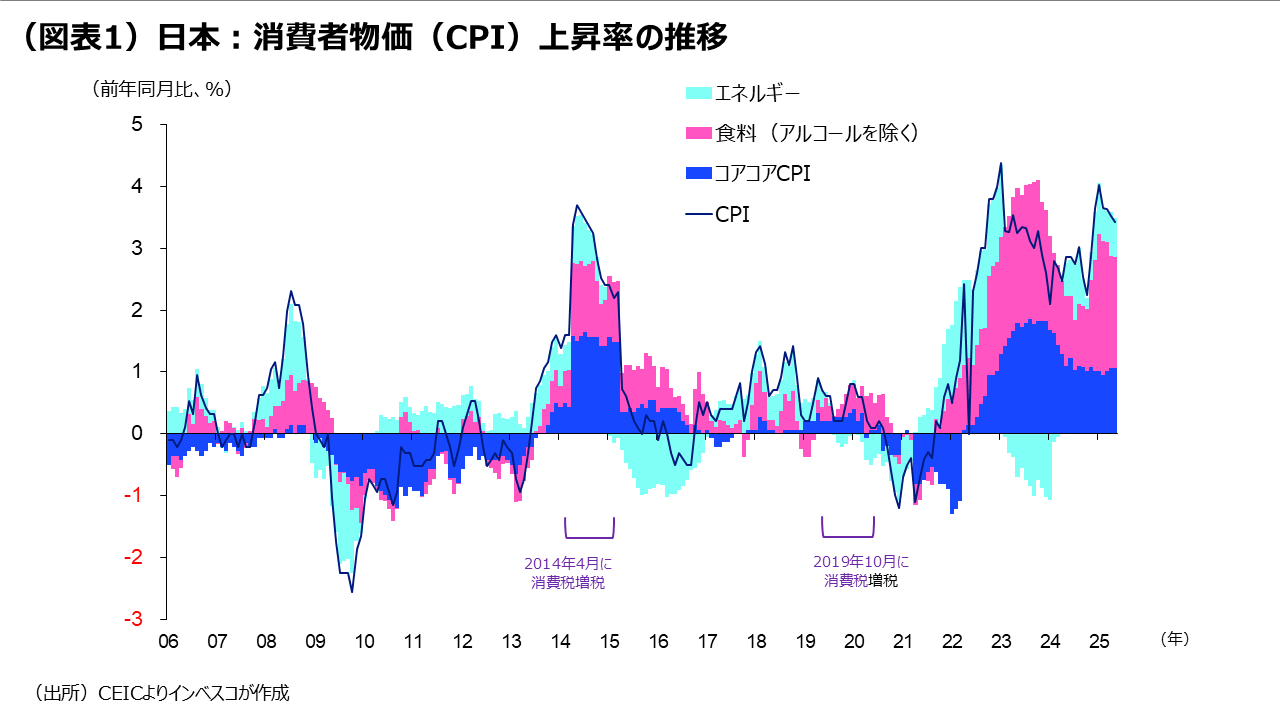

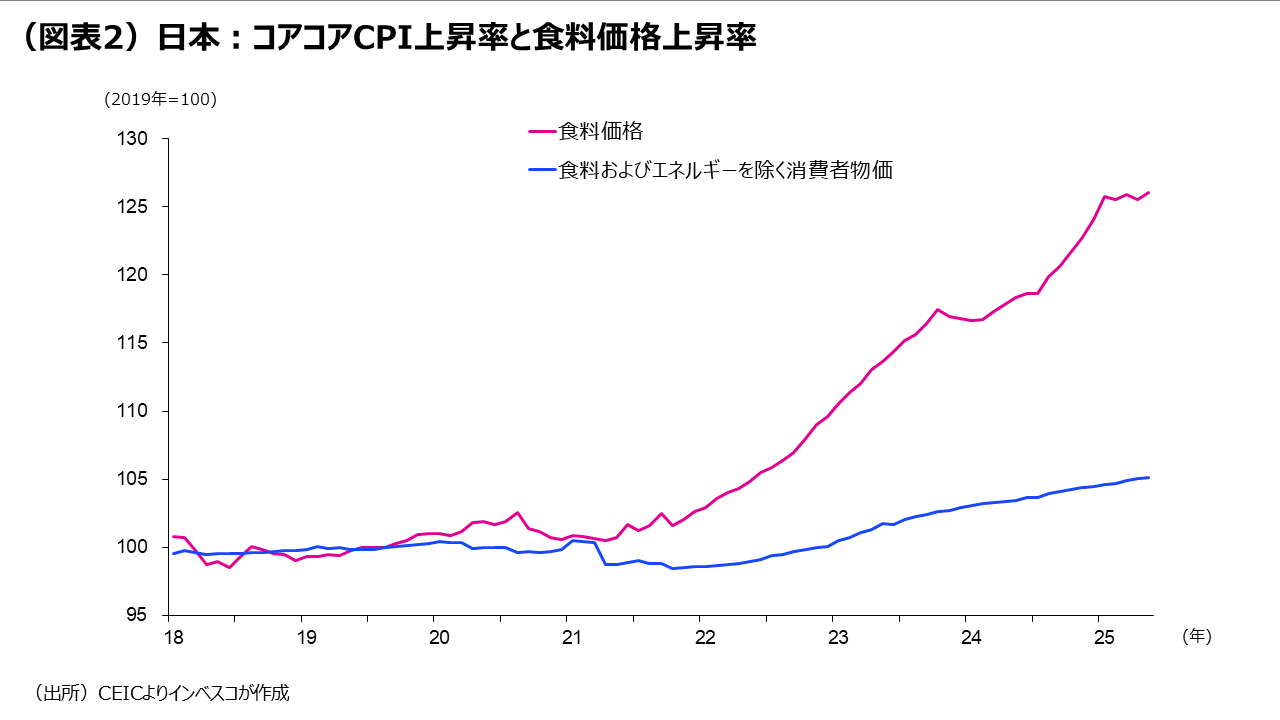

一方で、年後半に徐々に力強さを増してくるとみられるのが、内需です。内需の中で最も構成比率が高い民間消費は、2024年10-12月期以降、やや弱めで推移してきてきました。これは、コメをはじめとする食料価格が大きく上昇したため、いわゆるコアコア消費者物価上昇率(エネルギーや食料を除く総合消費者物価指数の上昇率)が1%台後半に抑制されてきたにもかかわらず、ヘッドラインCPI上昇率が3%台後半かそれ以上の状態が2024年12月から続いており、消費者の実質購買力が低下してきたためです(図表1)。しかし、季節調整後の計数でみた食料価格は昨年末頃から大きく上昇していません(図表2)。直近では、農林水産省の対策もあってコメ価格はピークから下落していますし、農林水産省が6月30日に設定した2025年産主食用米の適正生産量が2024年産予想収穫量と同じ683万トンであったことを踏まえると、コメ価格は今後も緩やかに低下していく公算が大きいとみられます。このため、直近の2025年5月に前年同期比で3.5%を記録したヘッドラインCPI上昇率は10-12月期ごろには2.0~2.5%のレンジまで低下すると予想されます。

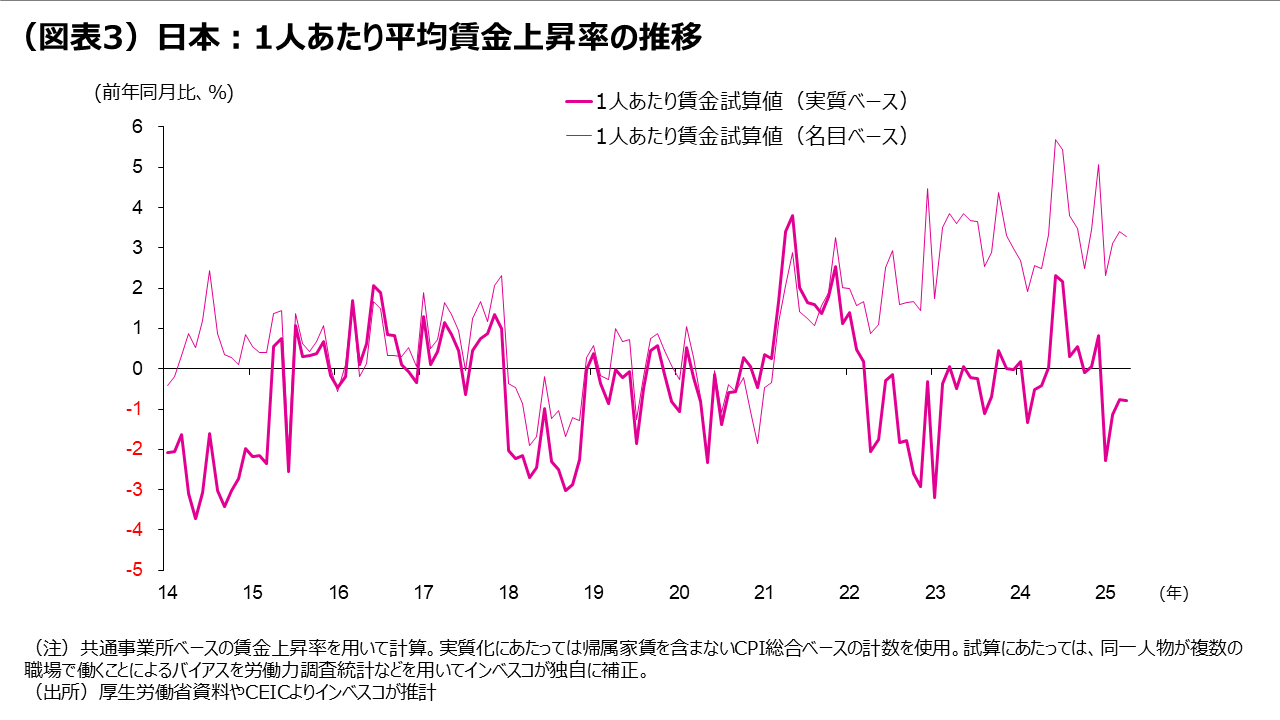

民間消費の先行きを考えるうえでのもう一つの重要な要素が、賃金の動きです。直近の毎月勤労統計(4月分)では、1人当たり平均賃金の前年同月比上昇率は名目ベースで3.3%に達したものの、インフレ調整後の実質ベースではー0.8%にとどまりました(図表3)。今年の春闘で決まったベースアップ率(6月5日集計時点)は、昨年の同時期の水準(3.54%)を上回る3.71%でした。実際の賃金は、4月以降、2~3カ月かけて春闘での賃上げを反映していくと考えられます。前述のように消費者物価上昇率が年末にかけて大きく低下しているとすると、10-12月期には実質賃金平均上昇率がプラス圏に入るとみられます。就労者の増加もあって、10-12月期には民間消費は堅調さを取り戻すとみられます。

年後半の内需拡大に寄与するとみられるもう一つの要素が民間設備投資です。民間設備投資は、昨年の10-12月期以降に民間消費が弱い中でも力強い動きをみせてきました。背景にあるのは、日本企業の収益性の向上と、人手不足の中で生産性を向上させようとする企業の動きです。日銀短観(6月調査)では、トランプ政権の政策による悪影響が見込まれる中でも、日本企業(全産業・全規模ベース)は2025年度に設備投資を8.7%増加させる計画を有していることが明らかになりました。これは2024年度の実績である6.9%を上回るペースです。トランプ政権の追加関税策による悪影響が強く顕在化するとみられる7-9月期には設備投資についていったん様子見をする企業が増えるとみられます。しかし、10-12月期に入ると、外需がやや弱めになるとみられるにもかかわらず、民間消費・民間設備投資を含む内需の拡大によって日本経済は回復軌道に戻ると予想されます。

日本株市場:短期的にはレンジ圏、10-12月期には上昇局面入りを予想

今後の日本株市場は、これまでと同様、米国株市場の動きに大きく左右されると見込まれます。米国株市場については、当レポートの先週号(「イラン・イスラエル停戦合意が米利下げを促す」)でみた通り、リバウンド相場がほぼ終了した中、短期的には、景気減速を示唆する指標の発表による「株価押下げ効果」と、①FRBによる利下げ観測の強まり、②早ければ7月中とみられる減税法案の成立による「株価押上げ効果」が綱引きをする形でレンジ相場に入ると考えられます。日本株市場においても、日経平均株価が既に40,000円近い水準にまで回復したことでリバウンド相場は終了したとみられます。7-9月期は、グローバル市場における「米国離れ」の動きというプラス材料と、日本を含むグローバル景気の減速というマイナス材料が相殺する形でのレンジ相場に入る可能性が高いと考えられます。しかし、10-12月期に入ると、日本・米国の両国経済に底打ち感がみられ始めることで株式市場の懸念が和らぎ、日本株市場は米国株市場と同様に上昇局面入りすると見込まれます。日本株市場においては、内需の回復という日本独自の好材料が存在することで、今年後半は日本株の主要指数のパフォーマンスが米国株市場のそれを上回ると予想します。

当面の日本株市場のリスクとしては、日米関税交渉が日本側の思惑通りにいかず、比較的高水準の追加関税が日本に課されるリスクのほか、7月20日に実施される参議院選挙で与党が参議院でも過半数の議席を失い、政治的な不透明感や財政規律への懸念が強まるリスクを挙げたいと思います。

MC2025-074