2026年のグローバル経済見通し

要旨

2026年のグローバル景気:トランプ関税による悪影響からの脱却を予想

グローバル:緩やかな景気回復・拡大局面へ

2026年のグローバル経済は、米国のトランプ政権が実施した追加関税による景気下押し圧力から脱却し、緩やかな回復軌道をたどると見込まれます。

米国:2026年後半には景気の勢いが強まると予想

2026年の米国経済は、①FRB(米連邦準備理事会)の利下げによる効果、②2025年7月4日に成立した大型減税法による効果、➂対米直接投資の積極化による効果、④株高による正の資産効果、➄巨額のAI関連投資による効果、5つの要素が米国景気を支えると見込まれます。

ユーロ圏:財政・金融面の政策効果で景気が回復軌道に

財政・金融両面からの政策がプラス効果をもたらすことで、2026年のユ-ロ圏の実質GDP成長率は1%台半ばとみられる潜在成長率程度にまで回復すると予想されます。

日本:より安定的な成長軌道へ

日本については、非常にタイトな労働市場の下で、実質賃金がプラス化し、設備投資などの増加につながっていく好循環に入るとみています。

中国:3つの減速要因に対して積極財政政策の実施を見込む

2026年の中国では、①不動産不況、②製造業の供給過剰問題、➂民間消費の弱さ、という3つの要因によるデフレ圧力がさらに強まります。5カ年計画を含む積極的な財政政策による景気の安定が見込まれます。

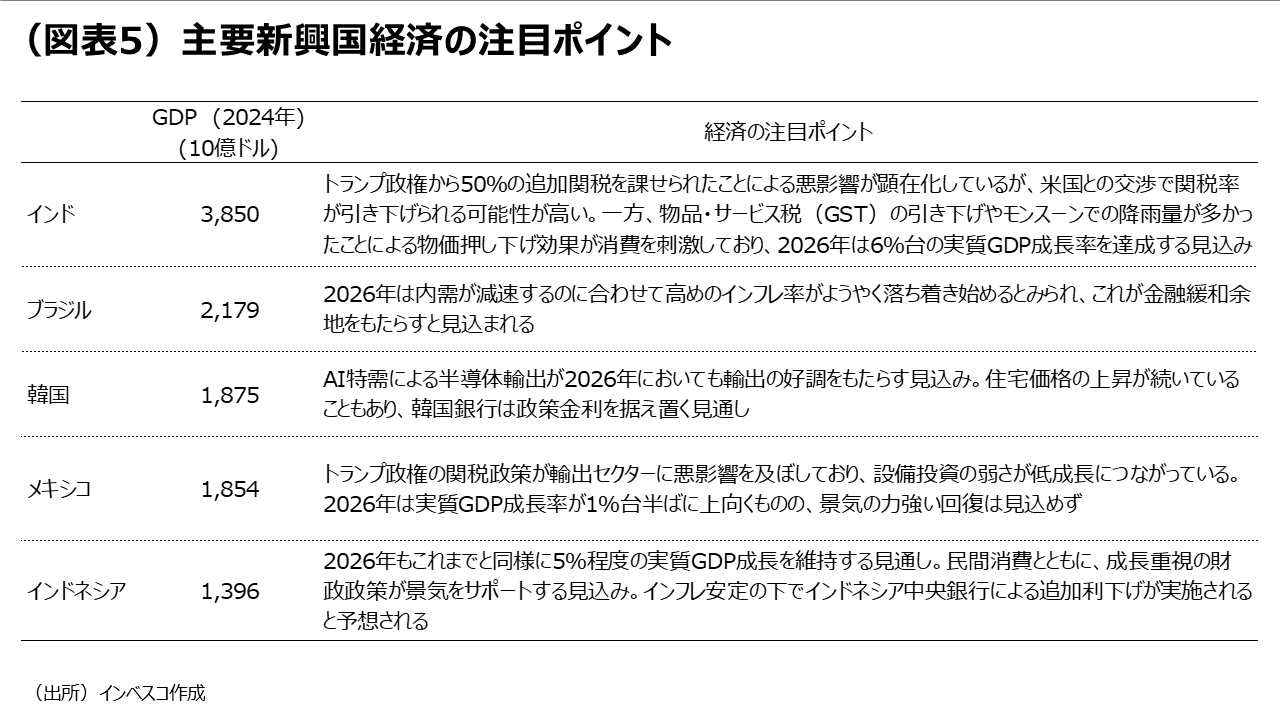

中国以外の新興国・地域:景気は回復へ。アジアではAI特需が追い風に

2026年にはトランプ関税の悪影響が剥落する中で景気が緩やかに回復し、実質GDP成長率はおおむね潜在成長率程度に達する見通しです。グローバルAI企業が投資をさらに増額させる計画であることから、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、ベトナム、インドネシアなどでのエレクトロニクス関連需要の好調が続き、景気をサポートすると予想されます。

2026年のグローバル景気:トランプ関税による悪影響からの脱却を予想

グローバル:緩やかな景気回復・拡大局面へ

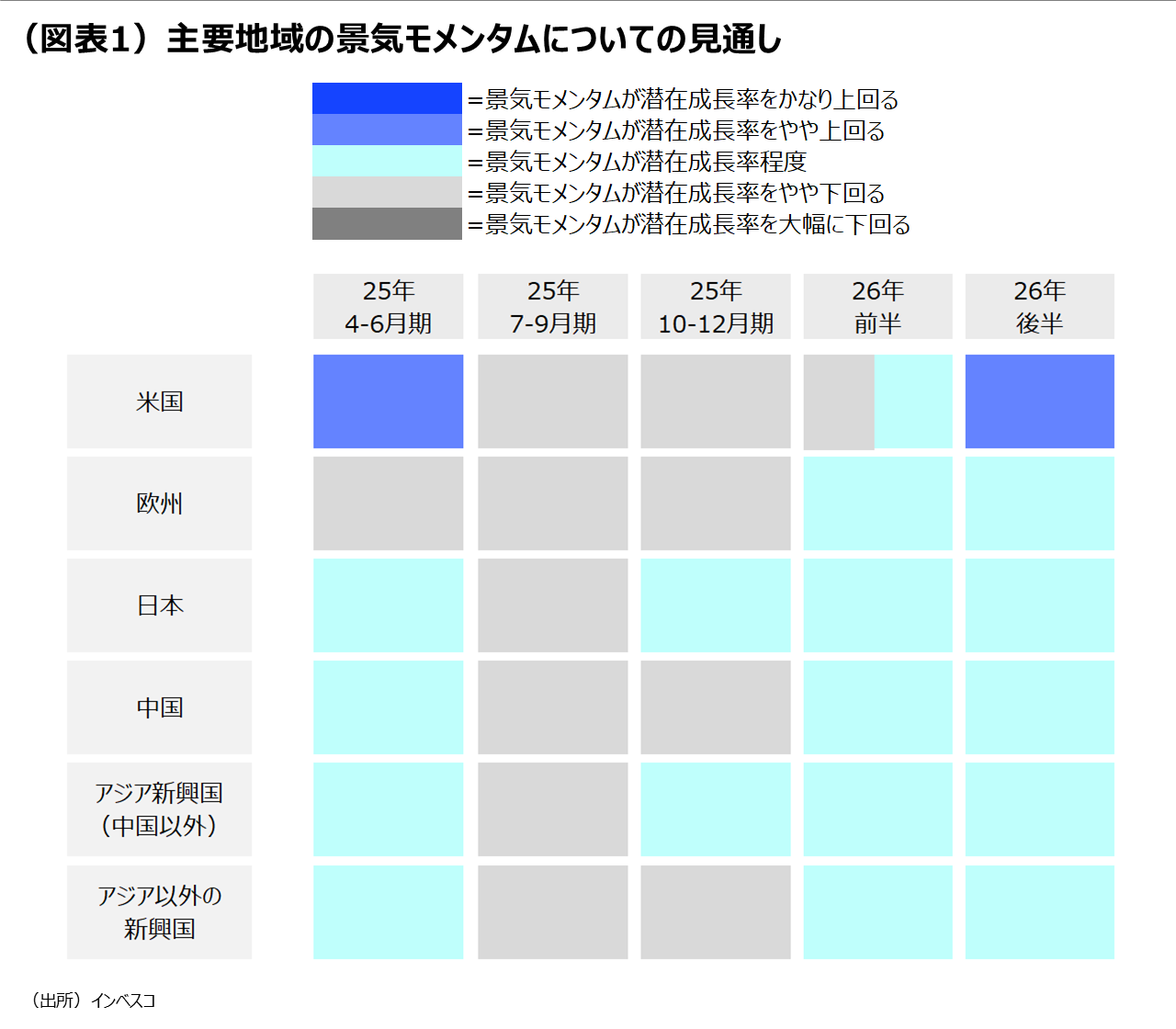

2026年のグローバル経済は、米国のトランプ政権が実施した追加関税による景気下押し圧力から脱却し、緩やかな回復軌道をたどると見込まれます(図表1)。トランプ関税に際して導入した財政面での対策の効果が2026年半ばくらいまで続くとみられることや、米国での金融緩和政策の継続を追い風として多くの国々の中央銀行が緩和的な金融政策を続けることが景気をサポートするとみられます。また、2025年に続いて、AI分野における巨額の設備投資が、先進国だけではなく、半導体やその部材・製造機器生産を行う国々に特需をもたらすと予想されます。

米国:2026年後半には景気の勢いが強まると予想

2026年の米国経済は、①FRB(米連邦準備理事会)の利下げによる効果、②2025年7月4日に成立した大型減税法による効果、➂対米直接投資の積極化による効果、④株高による正の資産効果、➄巨額のAI関連投資による効果、5つの要素が米国景気を支えると見込まれます。詳しくは、当レポート11月6日号「2026年の米国景気・米国株を考える」をご覧ください。景気のパターンとしては、2026年初までは追加関税の影響による景気への下押し圧力がかかる見通しです。これは、追加関税によって米国の企業・消費者の負担がインフレという形で増し、それが消費者の購買力を低下させることで民間消費に悪影響が出るとみられるためです。

この悪影響は当初見込まれていたほどの大きさではないものの、ある程度の景気減速効果をもたらすことで、2026年1-3月期までの米国景気は弱めとなる公算が大きいと考えられます。しかし、その後は先に挙げた5つの要素が米国景気の回復をもたらし、2026年後半には米国経済は潜在成長率をやや上回る成長を達成すると見込まれます。FRB(米連邦準備理事会)は年初までは景気が弱めで推移する中、基調的なインフレの落ち着きという追い風を受けて2026年前半に2回の利下げを実施する可能性が高いとみられます。

なお、リスク要因としては、2026年後半に景気が加速することに伴ってインフレ率が加速してしまうリスクを挙げられます。インフレの上振れが大きい場合はFRBが金融政策を早期に引き締め方向に転じ、それが経済成長を抑制するリスクを高めます。

ユーロ圏:財政・金融面の政策効果で景気が回復軌道に

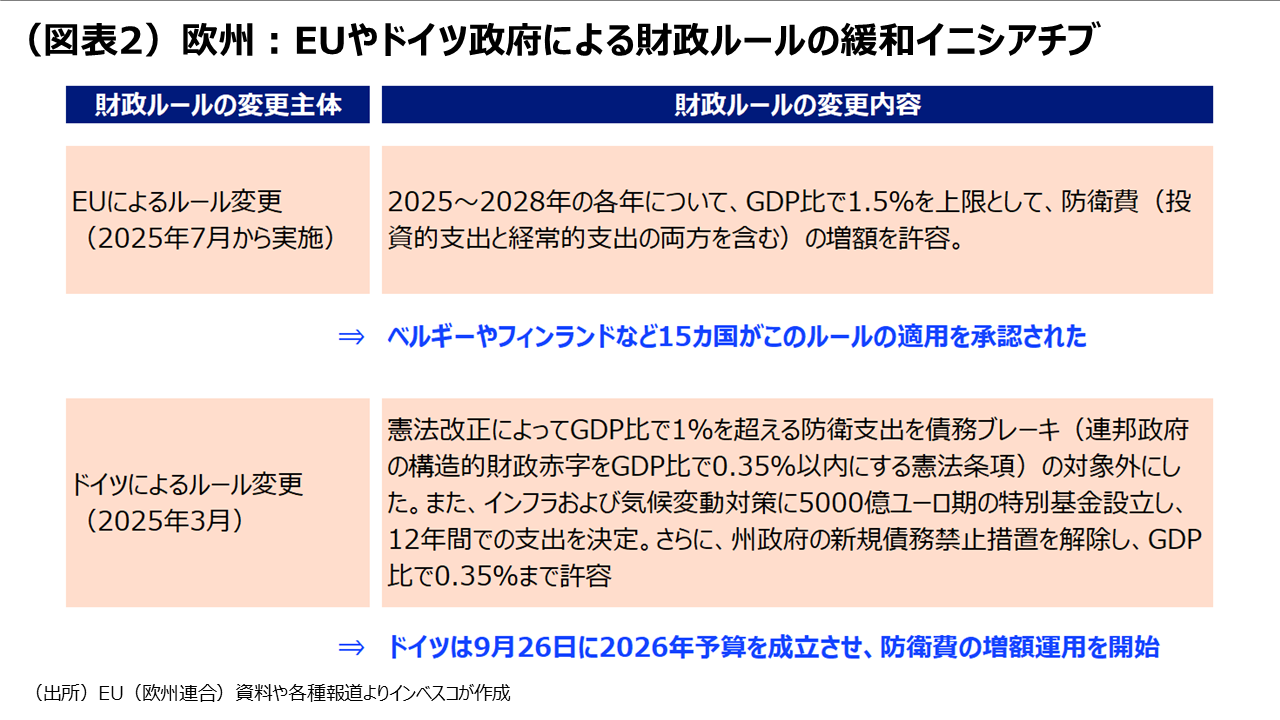

ユーロ圏では、非常に厳しい財政ルールが2025年に緩和され、財政面から景気刺激の余地が生まれました(図表2)。EU(欧州連合)では、2025年7月、2025~2028年の各年について、GDP比で1.5%を上限として防衛費(投資的支出と経常的支出の両方を含む)の増額を許容する方針が決定され、ベルギーやフィンランドなど15カ国がこのルールの適用を承認されました。一方、ドイツでは、2025年3月にGDP比で1%を超える防衛支出を債務ブレーキ(連邦政府の構造的財政赤字をGDP比で0.35%以内にする憲法条項)の対象外にする憲法改正が実施されました。しかし、これらのルールが変更された際には既に2025年予算が執行されていたことから、ドイツなどの一部の国で実際に拡大的財政政策が実施されたのは2025年10-12月期からとなりました。このため、2026年には防衛費やインフラの費用について、各国がより積極的に支出すると見込まれ、相応の経済効果が見込まれます。加えて、ECB(欧州中央銀行)が2025年の前半にかけて政策金利(中銀預金金利)を昨年のピークでの4%から2%まで引き下げたことによる経済的効果が2026年に顕在化するとみられます。ECBの政策金利は既に景気に対して中立的な水準に達したとみられることから、2026年末までは現行の政策金利水準が維持されると見込みます。

財政・金融両面からの政策がプラス効果をもたらすことで、2026年のユ-ロ圏の実質GDP成長率は1%台半ばとみられる潜在成長率程度にまで回復すると予想されます。ダウンサイドリスクとしては、供給過剰問題に直面する中国向けの輸出がさらに減少したり、中国からの安価な製品の輸入が増加することに伴う悪影響が強まるリスクを挙げたいと思います。他方、アップサイドリスクとしては、ロシア・ウクライナ戦争が終結する場合に、ウクライナ再建のための様々な需要が発生するリスクが重要です。

日本:より安定的な成長軌道へ

日本については、非常にタイトな労働市場の下で、実質賃金がプラス化し、設備投資などの増加につながっていく好循環に入るとみています。私は、1年前の段階では、実質賃金の伸びが2025年にプラス化すると見込んでいましたが、コメ価格の上昇を主因にインフレ率が上振れたことから、実質賃金上昇率のプラス化が遅れてしまいました。しかし、2026年の春闘では、2025年とほぼ同程度の賃上げ率が達成できるとみられるうえ、コメ価格についても前年同月比での上昇率が今後低下していくと見込まれます。高市政権が2025年11月に発表した経済対策にガソリン税の引き下げや電気代への補助金が盛り込まれたことで、2026年1-3月期のヘッドライン消費者物価上昇率は本来の水準よりも0.7%ポイント押し下げられることになりました。押し下げ幅は、2026年4-6月期以降は0.3%ポイントに低下するものの、2026年を通してインフレ率が低めになる見込みです。インフレ率は2026年前半には2%をやや下回り、これによって2026年初から実質賃金の伸び率がプラス圏に入ると考えています。

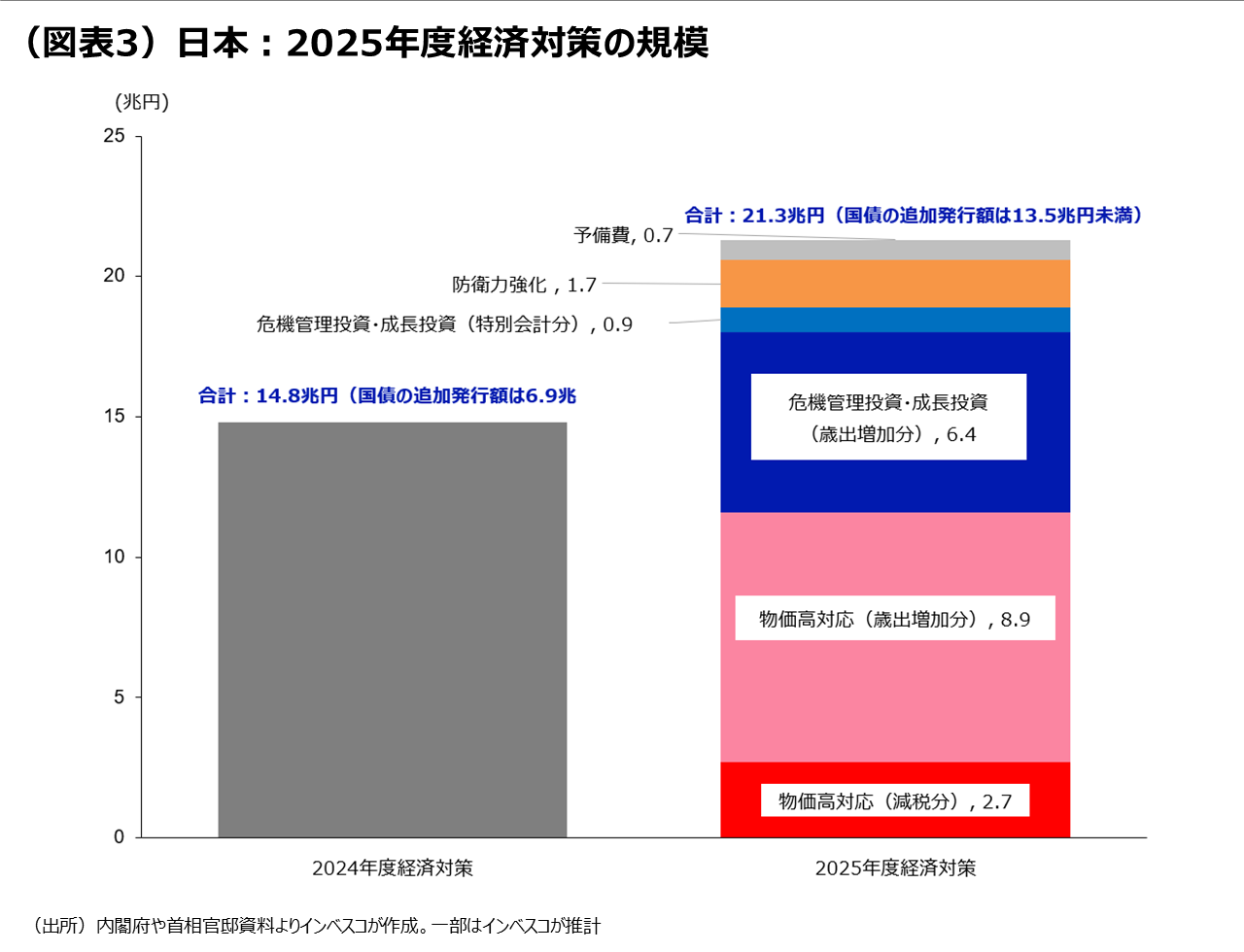

他方で、人手不足が続く中、企業による積極的な投資が続いています。コロナ禍前の2019年の実績を起点に総固定資本形成の伸びをみると、日本は主要先進国の中ではアメリカに次いで2番目に高い成長を記録しています。高市政権の下で戦略産業を軸とした設備投資の促進政策が実施されるとみられることも、日本の設備投資の伸びに寄与していくとみられます(図表3)。

こうしたマクロ環境の下で、日本銀行は2025年12月会合で政策金利を0.25%引き上げて0.75%に設定した後、2026年央に再度の利上げを実施する(2026年末の政策金利は1.0%)と見込まれます。

中国:3つの減速要因に対して積極財政政策の実施を見込む

中国では、①不動産不況、②製造業の供給過剰問題、➂民間消費の弱さ、という3つの要因によってデフレ圧力がさらに強まっています。2025年は、これら3つのデフレ要因にもかかわらず、輸出が非常に好調であったことで比較的高い成長率を達成すると考えられますが、2026年はこれらの減速要因が景気へのより強い下押し圧力をもたらす一方、輸出がこれまでの際立った強さを維持できずに減速方向で推移すると考えられます。このため、当局は景気の大幅な減速を回避する観点から比較的大規模な財政政策を講じる可能性が高く、それによって2026年の中国経済は4%台の実質GDP成長率を確保できると見込まれます。2026年から開始される第15次5カ年計画でAIや半導体などの戦略的新興産業への支援策が実施される点も景気を支える役割を果たすとみられます。

ただし、当局が足元で採用している過当競争の抑制策は、設備投資に対して想定以上の下押し圧力をもたらすリスクがある一方、民間消費についても、家電製品等への買い替え補助金の反動による悪影響が想定されます。これらをふまえると、当局による景気刺激策の実施タイミングが遅れたり、その景気刺激効果が想定よりも弱い場合には経済成長率が想定以上に落ち込むリスクがあります。

中国以外の新興国・地域:景気は回復へ。アジアではAI特需が追い風に

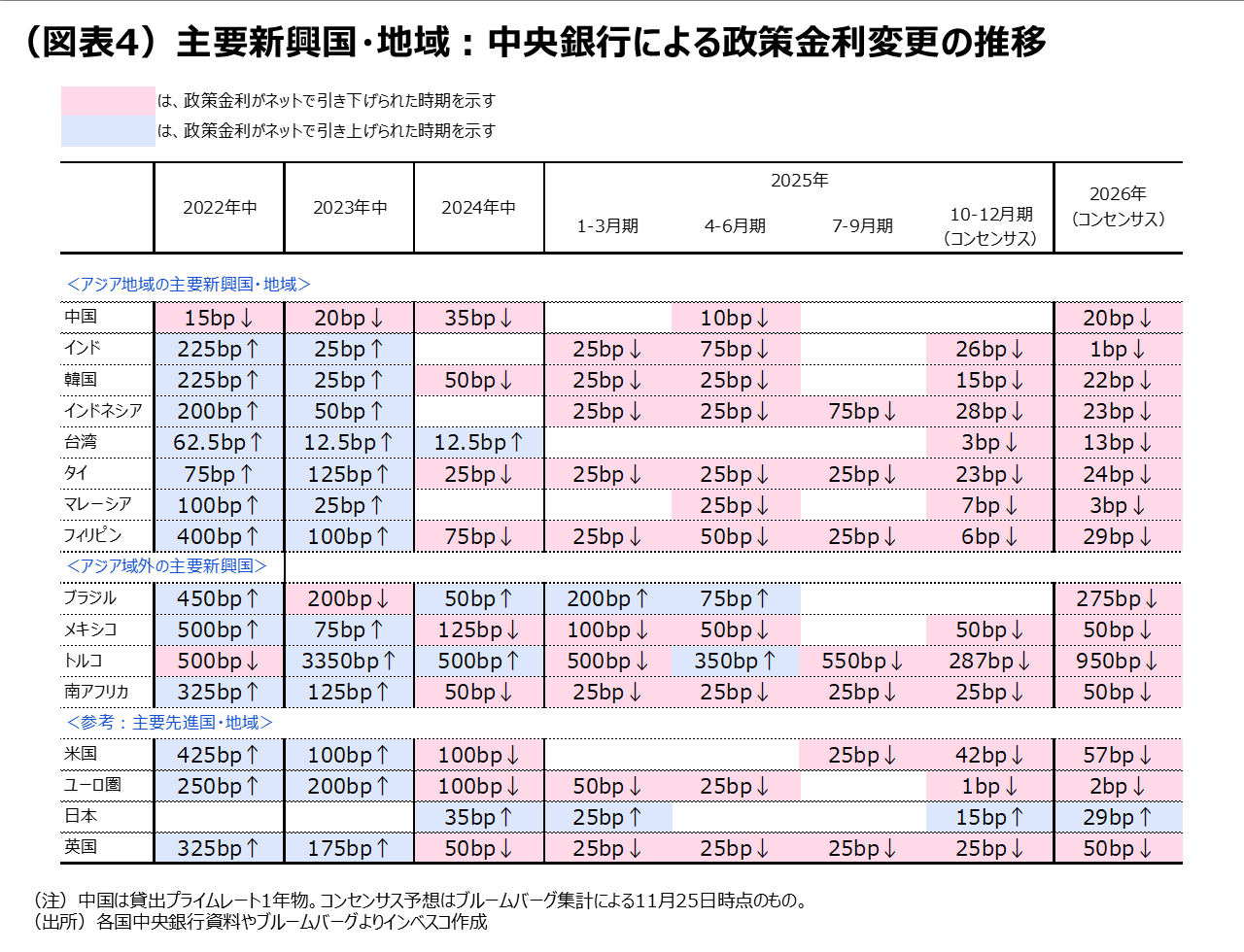

中国以外の新興国・地域では、2025年後半にトランプ関税による悪影響が強まる中、多くの主要国・地域が金融・財政政策面での対応を強めました。こうした対応には国・地域によってかなりの差があるものの、2026年にはトランプ関税の悪影響が剥落する中で景気が緩やかに回復し、実質GDP成長率はおおむね潜在成長率程度に達する見通しです。金融政策面では、FRBが利下げを実施する状況下で、多くの主要国・地域の中央銀行は緩和政策を継続するとみられます。ただし、アジア地域の主要中央銀行は2025年中に比較的積極的な利下げを実施したことから、2026年における利下げは限定的となる見通しです(図表4)。一方、ブラジルやメキシコ、トルコ、南アフリカなどアジア以外の中央銀行はインフレ率の低下が見込まれることから、2026年の利下げは比較的大幅になる見込みです。

2025年のグローバル経済におけるサプライズの一つは、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、ベトナム、インドネシアなどからのエレクトロニクス関連が大きく増加したことでした。これは、大手AI関連企業によるデータセンターへの投資の急増によって、半導体やその他PC部品の輸出が急増したことや、トランプ関税を巡る米中対立の激化を受けて中国以外のアジアでの生産が大きく増加したことを反映した動きでした。2026年もAI関連企業による投資が増加する見通しであることから、中国以外のアジア諸国からの輸出は引き続き好調を維持し、経済成長に寄与すると見込まれます。

MC2025-125