日銀短観(9月)は日本経済の楽観論をサポート

要旨

日銀短観はトランプ関税の悪影響が限定的であることを示唆

10月1日に公表された日銀短観(9月調査)は、日本経済への楽観論をサポートする内容であったと判断できます。日銀短観の大企業製造業DIの動きは、「3月:12ポイント ⇒ 6月:13ポイント ⇒ 9月:14ポイント ⇒ 12月(見通し):12ポイント」となります。これをふまえれば、トランプ政権関税政策が国内製造業全体に及ぼす悪影響は限定的と言えるでしょう。

日本経済の好循環が継続

今回の日銀短観では、「労働市場のタイト化 ⇒ 賃金の上昇 ⇒ 消費・投資など内需の持続的な改善」というメカニズムに基づく日本経済の好循環に変化がないことも示されました。

今回の日銀短観は日銀による早期利上げを促す可能性

今回の日銀短観を受けて、10月29~30日に予定されている次回の日銀政策決定会合で政策金利が現行の0.5%から0.75%へと引き上げられる確度が高まったと言えます。それでも、10月会合時点では、米国の景気減速についての不透明感がぬぐえないとみられます。次回の利上げのタイミングが12月になるという従前からの見方を維持したいと思います。

日銀短観はトランプ関税の悪影響が限定的であることを示唆

10月1日に公表された日銀短観(9月調査)は、日本経済への楽観論をサポートする内容であったと判断できます。今回の日銀短観について、私が最も注目していたのは、トランプ政権の通商政策、特に8月初めに合意された日米間の通商ディールが、日本の製造業にどのようなインパクトをもたらしたのかという点でした。今回の日銀短観(9月調査)では、米国から50%の関税率を課されることになった鉄鋼業大企業の業況判断DIが、前回調査より11ポイント低いー14ポイントになるなど、追加関税の悪影響が強く顕在化する分野も出てきました。

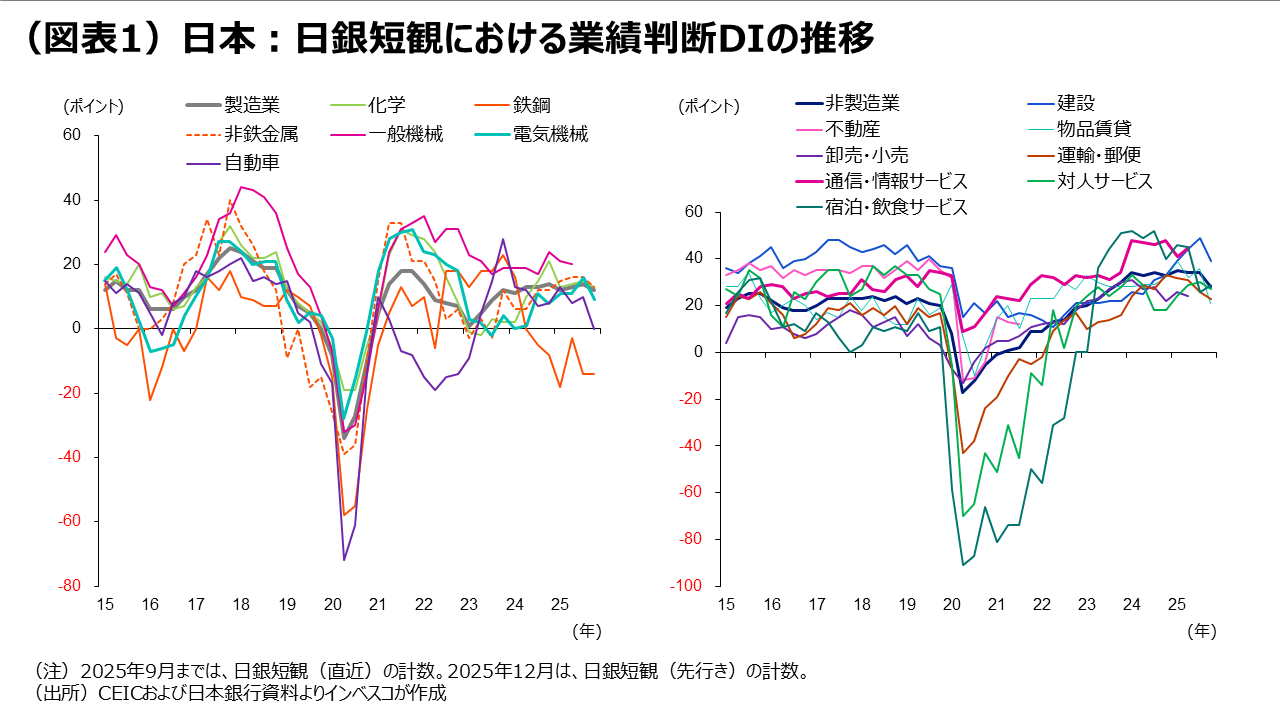

しかし、製造業大企業全体としては、業況判断DI(最近)が14ポイントを記録し、前回調査(6月調査)での13ポイントを上回る結果となりました(図表1)。3カ月先の業況を見通す指標である業況判断DI(先行き)は12ポイントと、少し悪化するにとどまるとの見方が示されました。トランプ政権が相互関税をアナウンスした4月に先立って公表された日銀短観(3月調査)の業況判断DI(最近)が12ポイントでしたので、日銀短観の大企業製造業DIの動きは、「3月:12ポイント ⇒ 6月:13ポイント ⇒ 9月:14ポイント ⇒ 12月(見通し):12ポイント」となります。これをふまえれば、トランプ政権関税政策が国内製造業全体に及ぼす悪影響は限定的と言えるでしょう。金融市場では、米国の追加関税政策による日本企業への影響を見極めるという観点から、日本企業の7-9月期の決算や今後の見通しが注目されていますが、今回の日銀短観の結果は7-9月期企業決算のネガティブサプライズの可能性を低下させたと考えられます。

日本経済の好循環が継続

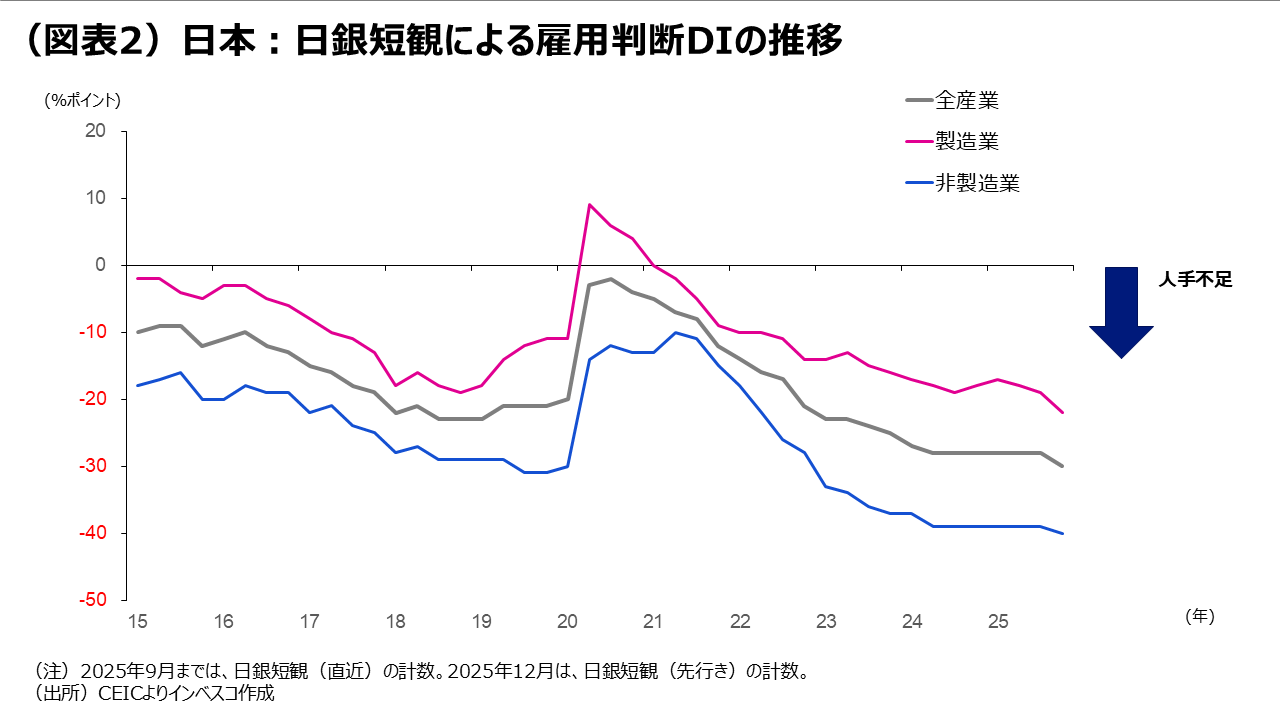

今回の日銀短観について、私が注目していたもう一つのポイントが、「労働市場のタイト化 ⇒ 賃金の上昇 ⇒ 消費・投資など内需の持続的な改善」というメカニズムに基づく日本経済の好循環に変化がないかという点でした。結論から言いますと、日本経済の好循環の構図に変化はありませんでした。労働市場のタイトさを示す雇用人員判断DIは、今回の短観調査(最近)では、全産業・全企業規模ベースでー36ポイントと、前回調査よりもさらに1ポイント悪化しました(図表2)。労働市場が足元で非常にタイトであることがあらためて示されたことになります。雇用人員判断(先行き)はー40ポイントと、労働市場のひっ迫度は今後さらに悪化することが示されました。中でも、中小・中堅企業では、人手不足感が特に強まる見通しです。

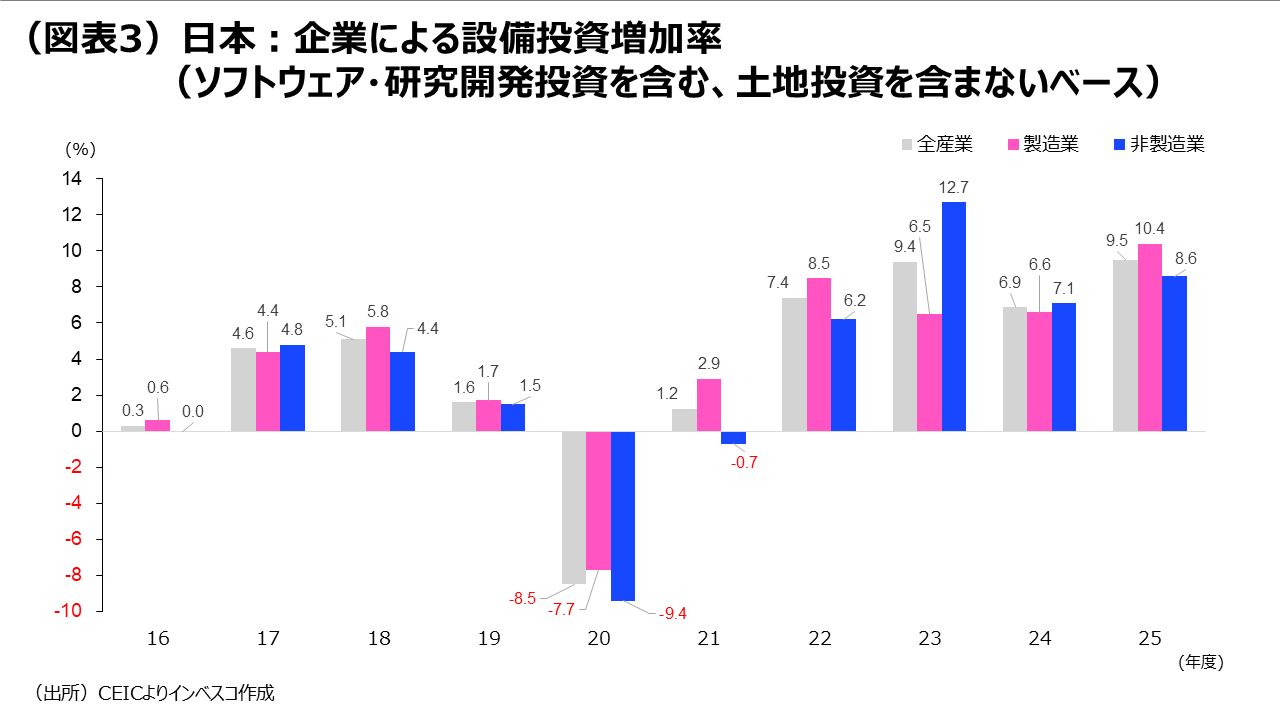

人手不足問題への対応として、日本企業は設備投資により積極的に取り組む姿勢を明確にしています。今回の日銀短観によると、日本企業(全産業・全規模ベース、ただし金融機関は含まない)による設備投資(ソフトウエア・研究開発投資を含み、土地投資を含まないベース)の前年比増加率は、2025年度に9.5%と、2024年度実績の6.9%を上回る見通しです(図表3)。2025年は製造業・非製造業ともに設備投資を加速させる見込みです。

企業が設備投資に積極的な背景には、業況の改善が続いていることもあります。9月短観調査における非製造業の業況判断DI(最近)は、34ポイントと、6月調査と同様の高水準が続きました(図表1)。業況判断DI(先行き)は28ポイントと、やや低下する見通しではあるものの、なお高い水準です。

人手不足が続く中で業績が改善を続けると見込まれることから、2026年の春闘でも2025年並みの大幅な賃上げが継続し、内需の拡大を通じた日本経済の好循環が続くと見込まれます。

今回の日銀短観は日銀による早期利上げを促す可能性

今回の日銀短観(9月調査)は、足元で日本経済がしっかりとした足取りで歩んでいることを示唆する内容であり、その意味では、日銀による金融政策の正常化、つまり政策金利引き上げを促すものであると判断されます。これによって、10月29~30日に予定されている次回の日銀政策決定会合で政策金利が現行の0.5%から0.75%へと引き上げられる確度が高まったと言えます。それでも、私は、次回の利上げのタイミングが12月になるという従前からの見方を維持したいと思います。これは、10月会合のタイミングでは、米国景気についての不透明感がまだ払しょくされていないためです。米国では、9月分の消費者マインド関連の指標が、コンファレンスボードの消費者信頼感指数、ミシガン大学の消費者マインド指数ともに市場予想を下回りました。今後、10月3日に公表予定の雇用統計の各種指標が市場予想を大きく上回るなど米国景気の減速への懸念が和らがない限り、日銀が10月会合で利上げを実施する可能性は低いとみています。

一方、年末に近づくにつれて、米国景気は、①FRB(米連邦準備理事会)による利下げのプラス効果、②2026財政年度(2025年10月からの年度)に入ったことによる、米減税法の景気へのプラス効果の顕在化、➂通商合意等に基づく、海外からの直接投資の増加による効果、を追い風にして底打ちの動きをみせる可能性が高く、日銀はその動きを受けて利上げを実施すると予想されます。日銀による利上げが市場で織り込まれ始めると、ドル円レートは緩やかに円高方向に動く可能性が高いと見込まれます。

MC2025-105