「サナエノミクス」と日本株の今後

要旨

高市氏の勝利が日本株高をもたらした4つの経路

高市早苗氏が自民党総裁に選出され、日本株市場の活況が続いています。今高市氏の掲げる政策が日本株高につながった具体的な経路としては、①経済安全保障への注力、②物価高対策の実施、➂防衛予算の拡充、④日銀の金融政策に対してこれまでの政権以上の影響力を行使しようとする姿勢、を挙げたいと思います。

これまでの日本株サポート材料は不変

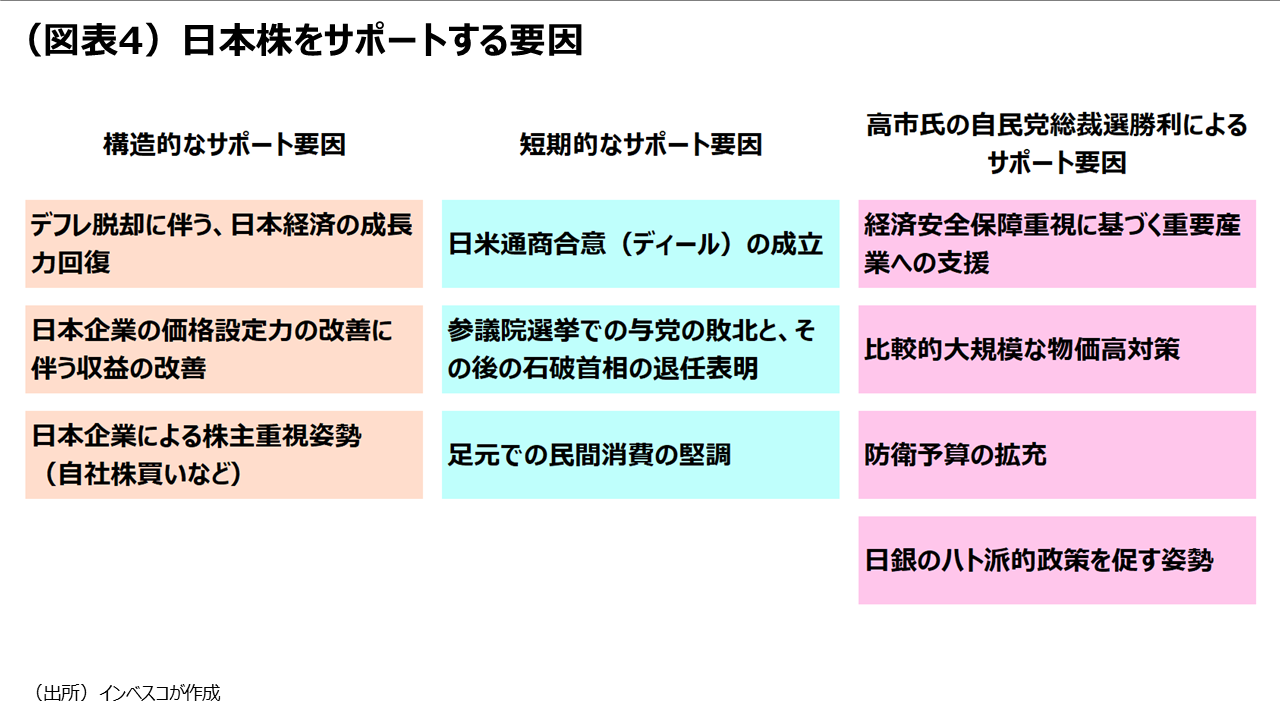

振り返ってみると、日本株市場では過去2~3年の間、①デフレ脱却、②企業の収益力改善、➂企業の株価重視経営、という構造的要因のほか、7月以降は、④日米の通商合意、⑤参議院選挙での自民党の敗北、⑥足元での消費の底堅さ、という諸要因が株価へのサポート力を強めてきました。高市氏の自民党総裁選挙での勝利は、これらの日本株サポート材料に加わる形で今週の日本株市場に活況をもたらしてきたと言えるでしょう。

今後の見通しとリスク―政策の実現可能性がカギに

今後の日本株市場では、①高市氏が提案通りに政策を実行できるかどうか、②そうした政策が期待される企業業績の押し上げ効果をもたらすかどうか、が重要となります。政策の実現可能性の上昇は株価のさらなる上昇に寄与する可能性が高いと思われます。一方、ダウンサイド・リスクとしては、①政策の実行可能性が低下するリスク、②財政の健全性が損なわれるとの見方が広がるリスク、➂円高リスク、を挙げたいと思います。

高市氏の勝利が日本株高をもたらした4つの経路

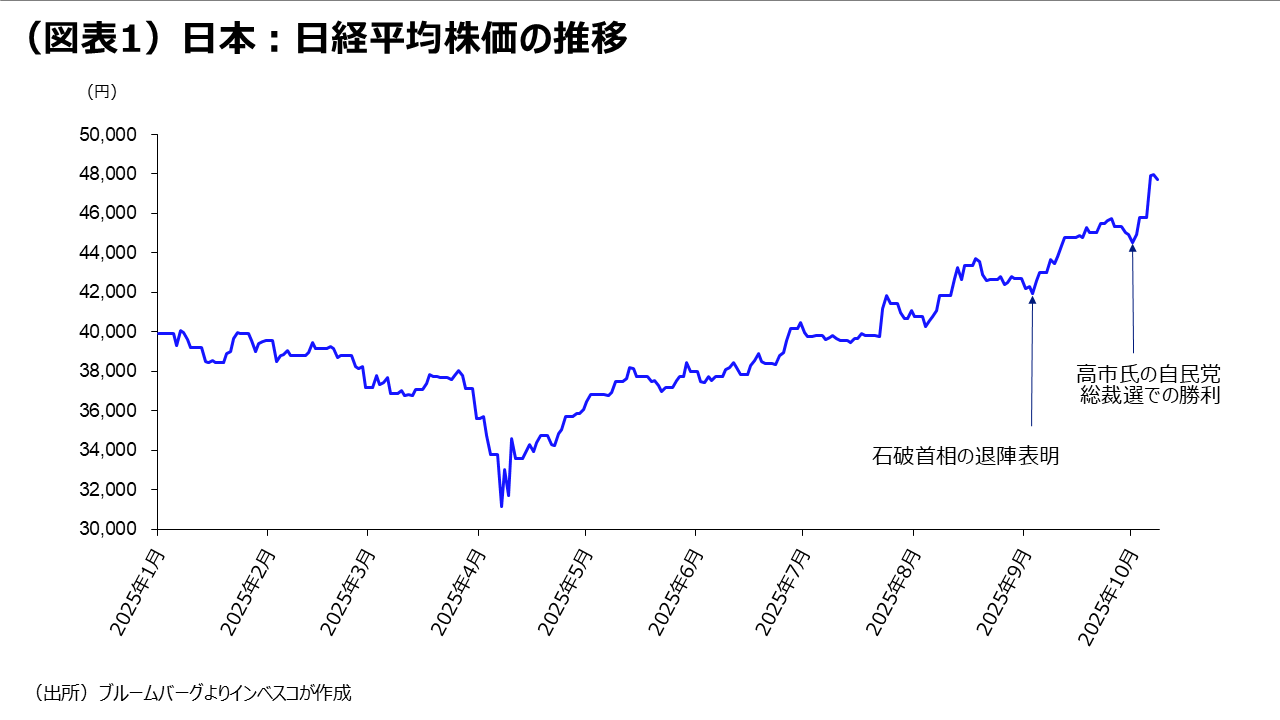

高市早苗氏が自民党総裁に選出され、日本株市場の活況が続いています。振り返ってみると、日経平均株価は、石破首相による辞任表明後から自民党総裁選までの間に6.5%の上昇を記録しました。この背景には、比較的大規模なインフレ対策の実施で財政面から景気が支えられるという期待や、新首相の下で野党との連携が進展して政策の実行力が強まるとの見通しがあったとみられます。もっともこの段階では高市氏の勝利は金融市場にあまり織り込まれていなかったと考えられます。先週末の高市氏勝利後、日本の株式市場では、高市新総裁が主張する政策が一気に織り込まれ、総裁選挙後から10月7日の日経平均株価の上昇率は4.3%に達しました(図表1)。

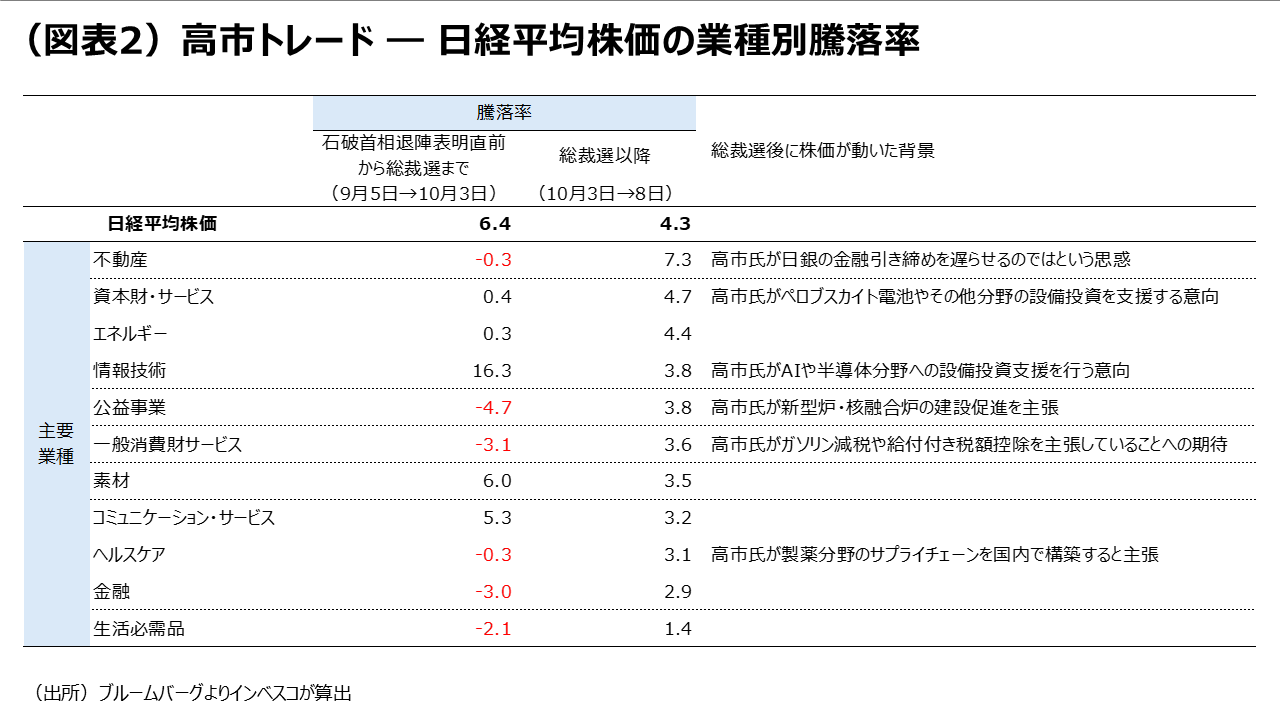

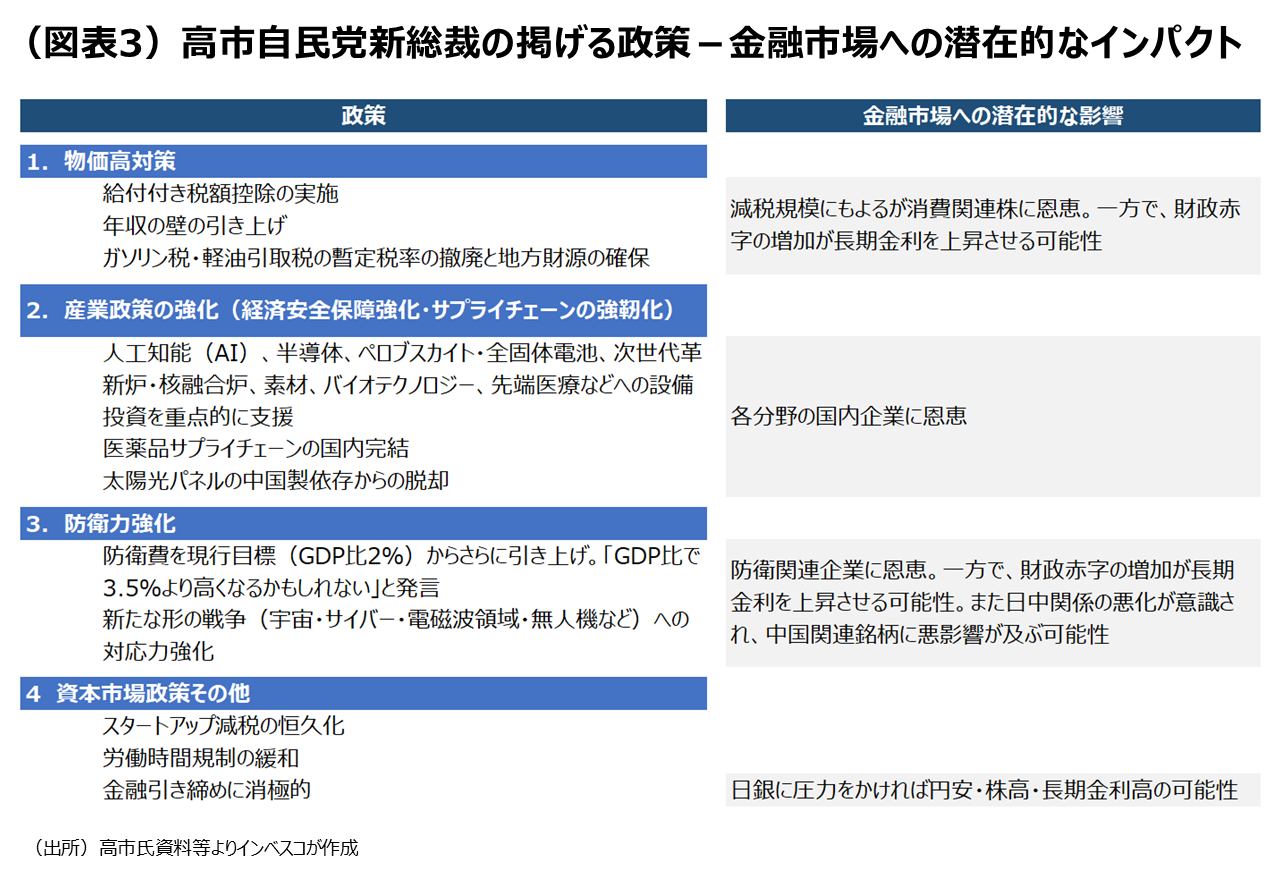

高市氏の掲げる政策が日本株高につながった具体的な経路として、次の4つを挙げたいと思います。第1が、経済安全保障への注力です。これによって、特定分野における企業業績へのプラス効果が強く意識され、関連銘柄の株価上昇につながりました(図表2)。高市氏は政策提案の中で半導体やAI(人工知能)、ペロブスカイト・全固体電池、次世代革新炉・核融合炉、素材、バイオテクノロジー、先端医療などの具体的な分野を挙げ、これらの分野での設備投資を活発化させると主張してきました(図表3)。高市氏が選挙に勝利した後の株式市場では、これらに関連した業種の株価が上昇しました。高市氏の政策パッケージは中国に過度に依存しないサプライチェーンを構築するために、政府がその産業政策を通じて積極的な役割を担うという基本方針に基づいたものと言えます。その意味で、米国のトランプ政権が進めているサプライチェーンの強靭化政策と親和性が高いと考えられます。

第2が、物価高対策です。高市氏は赤字国債の追加発行を容認しているという点で、他の自民党総裁候補と比較してより大規模な景気対策を実施するとの見方が強く、それが消費関連株の上昇につながったと考えられます。

第3が、防衛予算の拡充です。現行目標では、防衛費はGDP比で2%に引き上げる目標の下で増額が図られてきました。しかし、高市氏は今回の自民党総裁選挙中に防衛力のさらなる拡充を訴え、「GDP比で3.5%より高くなるかもしれない」と発言しました。これまでの自民党政権下では、防衛費を大幅に増額するハードルとして、安定的な財源で一定程度ファイナンスすることが強く意識されてきました。しかし、赤字国債の追加的な発行を容認するスタンスである高市氏が総裁選で勝利したことで、金融市場では、防衛費がこれまで想定されている以上に増額されるのではという期待が強まり、これが防衛関連銘柄の上昇につながりました。

第4が、日銀の金融政策に対してこれまでの政権以上の影響力を行使しようとする姿勢です。高市氏は、総裁選挙後の就任記者会見において、「財政政策にしても金融政策にしても責任を持たなきゃいけないのは政府だ」と発言しましたが、これは歴代の首相が日銀の政策について独立性を尊重してきたのとは対照的な姿勢です。高市氏が日銀の政策に対して今後どの程度影響力を行使するかは未知数ですが、OIS市場では、日銀が10月の金融政策決定会合において利上げするとの織り込みは、総裁選挙直前の56.5%から10月8日には26.7%へと急低下しました。こうした見方が強まることで、日銀のハト派化の恩恵を受けるとみられる不動産関連銘柄は総裁選挙後に7.3%上昇しました。また、日銀のハト派化や財政の健全性についての懸念により、円安ドル高が進行したことが、輸出関連株への追い風となりました。一方、利上げへの期待が剥落することで、銀行が期待されているほど利上げによる収益拡大の恩恵を享受できないとの見方が台頭し、総裁選挙後に日経平均株価が5.1%上昇したのに対し、日経平均株価に含まれる金融株の騰落率は2.9%にとどまりました。なお、私自身は、日本経済が人手不足下で賃上げと内需拡大の好循環に入ったとみられるうえ、いったん減速した米国景気が年末頃に底打ちするとみられることをふまえて、日銀が12月の決定会合で利上げするとの見方を維持したいと思います。

これまでの日本株サポート材料は不変

振り返ってみると、日本株市場は過去2~3年の間、①日本経済のデフレ脱却に伴う景気の回復、②企業の収益力の改善、➂企業による自社株買いなどの株価重視経営、といった構造的要因によるサポートを享受してきました。また、7月以降は、④日米の通商合意、⑤参議院選挙で自民党が敗北したことに伴う財政刺激策への期待、⑥高めのインフレにも関わらず消費が底堅く推移してきたこと、という新たな要因が株価へのサポート力を強めてきました(図表4)(詳しくは当レポート9月25日号「⽇本株︓上昇した株価の考え⽅」をご覧ください)。高市氏の自民党総裁選挙での勝利は、これらの日本株サポート材料に加わる形で今週の日本株市場に活況をもたらしてきたと言えるでしょう。

今後の見通しとリスク―政策の実現可能性がカギに

12カ月先のボトムアップ・コンセンサスEPS(1株当たり利益)で計測したTOPIX500指数のPER(株価収益率)で日本株市場への評価をみると、直近では17.8倍と、過去の平均的な水準(2002~2022年の平均値)である16.6倍を上回っています。日本株のPERの上昇は、企業アナリストが高市氏の政策による企業業績へのプラス効果を利益成長率見通しにまだ織り込んでいないことや、高市氏の政策が1年超先の企業業績に及ぼすインパクトによるものです。この意味では、今後の株価の行方は、高市氏の提案する政策が期待通りに実行されていくかどうかにかかっています。

こうした観点から、今後の日本株市場では、①高市氏が提案通りに政策を実行できるかどうか、②そうした政策が期待される企業業績の押し上げ効果をもたらすかどうか、が重要となります。①については、10月中旬に発足するとみられる高市政権が高市氏の目指す政策を法案その他の具体策に落とし込めるか、そして、自民党・公明党の与党が一部野党との連立あるいは円滑な協力関係を築くことでそうした具体策を実現できるかどうか、が鍵になると見込まれます。

現在の日本の株価は、高市氏が目指す政策が実施される点を既にある程度織り込んでいると考えられます。ただ、これは完全に織り込まれているわけではないため、政策の実現可能性が上昇すれば株価がさらに上昇する可能性が高いと思われます。一方、グローバル株式市場に大きな影響力を有する米国株市場の行方も重要です。私は、米国企業の7-9月期決算が集中的に発表される10月末ごろまではテック銘柄を除く米国株はおおむねレンジ圏で推移するとみていますが、その後は年末ごろに景気の底打ちが見込まれることで、株価が再び緩やかな上昇局面に戻るとみています(テック銘柄は短期的にも上昇の余地があると見込まれます)。このため、日本株市場は年末に近づくにつれて、米国株上昇の恩恵を受けると見込まれます。

他方、日本株が抱える主たるダウンサイド・リスクとしては、①与党内での合意形成や野党との協力の難しさなどによって、高市氏が掲げる政策の実行可能性が低下するリスク、②高市氏の政策が日本財政の維持可能性を損なうとの見方が台頭して日本売り(長期金利高、円安、株安)の動きが強まるリスク、➂日銀の利上げが視野に入って円高が進行するリスク、を挙げたいと思います。②については、海外投資家による日本株への投資姿勢が消極化するケースが特に懸念されます。では、なお、高市氏が重視する経済安全保障に基づくと、中国に過度に依存しないサプライチェーンを構築することが重要となります。石破政権下よりも日中関係が厳しいものになる可能性があることもふまえると、高市氏の政策が、中国で大規模に事業活動を行う日本企業の株価に対して一定の悪影響を及ぼす可能性に注意しておくべきと思われます。

MC2025-110