FRBは「年内3回利下げ」へ。日本への影響は?

要旨

8月分米雇用者増加数の下振れにより、利下げは年内3回の公算

9月5日に発表された米国の8月分雇用統計では、非農業部門雇用者増加数が2.2万人と、市場予想の7.5万人(ブルームバーグ調べ)を大きく下回りました。これにより、米国において雇用の創出ペースが大きく鈍化していることが明確となりました。こうした状況を踏まえて、私は、FRB(米連邦準備理事会)による年内の利下げ回数についての見通しを従前の2回から3回に変更します(1回の利下げ幅は0.25%と想定しています)。

米長期金利は有意に低下したものの、米株は底堅く推移

米雇用統計発表後に米国の長期金利は低下しました。一方で、米国株式市場では前向きの動きが続きました。これは、短期の景気の動きには左右されにくいテック銘柄の株価上昇が寄与しました。テック以外の大型株については、景気悪化懸念によるマイナス効果と、FRBの利下げに対する期待の高まりによるプラス効果が拮抗するかたちでのレンジ圏の動きが継続しました。

日本市場:日本独自の要因で株高に

日本の金融市場では、過去1週間、日米間の関税交渉合意に基づく米大統領令の発令と石破首相の事実上の辞任表明と言う大きなイベントが株価を押し上げる材料となりました。米雇用統計発表後に米国のイールドカーブが全体として押し下げられたことは円高材料であったものの、首相交代による財政懸念の高まりが円安材料となったことから、円高方向への動きは限定され、結果として日本株への大きな悪影響は及びませんでした。

8月分米雇用者増加数の下振れにより、利下げは年内3回の公算

9月5日に発表された米国の8月分雇用統計では、非農業部門雇用者増加数が2.2万人と、市場予想の7.5万人(ブルームバーグ調べ)を大きく下回りました。これにより、米国において雇用の創出ペースが大きく鈍化していることが明確となりました。米国の民間消費は今年に入って、昨年までの増加の勢いを維持できず、停滞感が目立っていますが、最終需要の弱さが労働市場に対してより強い悪影響をもたらし始めたと判断できます。また、9月4日に公表されたFRB(米連邦準備理事会)のベージュブック(地区連銀経済報告)では、経済活動が、「この数週間、大半の地区でごくわずかに成長したか全く変わらなかった」と言う見方が示されました。これらは米国景気のダウンサイドリスクが強まっていることを示唆しています。

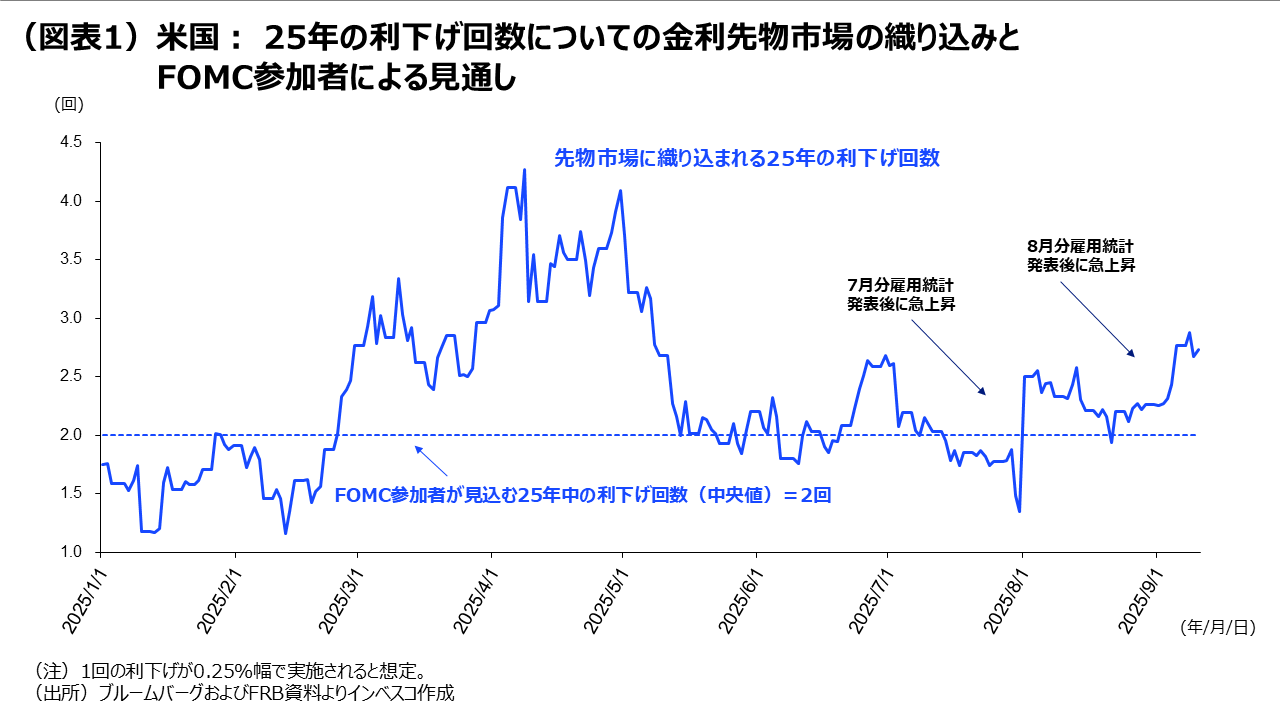

こうした状況を踏まえて、私は、FRBによる年内の利下げ回数についての見通しを従前の2回から3回に変更します(1回の利下げ幅は0.25%と想定しています)。具体的には、9月、10月、12月のFOMC(米連邦公開市場委員会)において、連続的に0.25%の引き下げ幅での利下げが実施されるとみています。金融先物市場では、年内の利下げ回数についての織り込みが、雇用統計発表前日(9月4日)の2.4回から、直近(9月9日)には2.7回へと増加しました(図表1)。

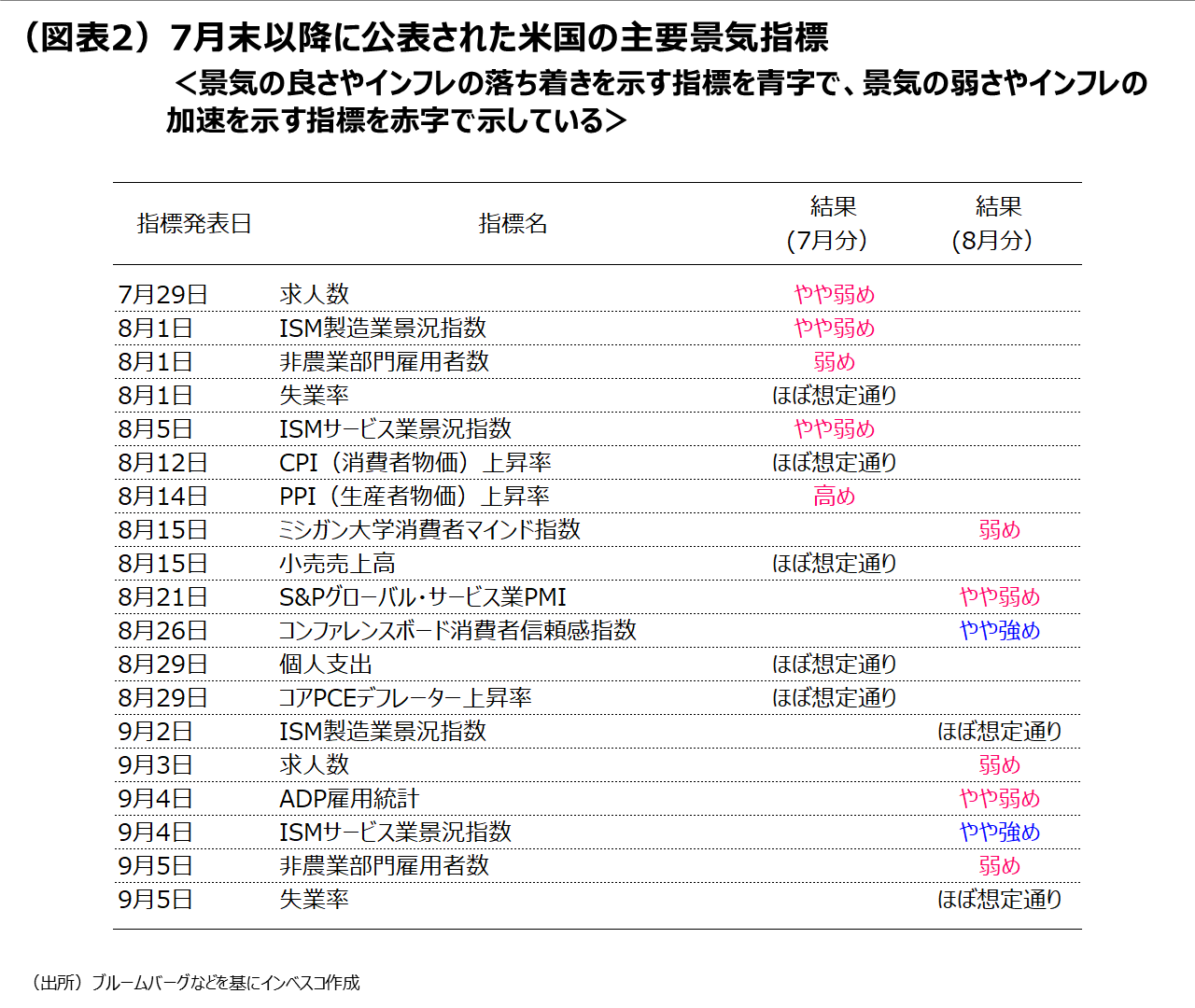

金融市場では9月のFOMCでの利下げ幅について、0.25%ではなく0.5%で実施されるとの見方も出てきていますが、私はその可能性は低いと見ています。と言うのは、直近の米国の主要経済指標の全てが弱い結果になったのではなく、ISMサービス業景況指数など比較的強めの指標も発表されているためです(図表2)。労働市場関連統計についても、8月は確かに雇用者数増加数の伸びは弱まったものの、失業率は4.3%と市場予想(ブルームバーグ調べ)通りとなり、前月の4.2%から若干上昇するにとどまりました。このことは、企業がいわゆる「No hiringかつNo firing(雇用は増やさないが、解雇もしない)」という姿勢を強めてきたことを示唆しています。労働市場は依然として比較的タイトであり、8月の平均時給の増加率も前月比で0.3%と年初来の増加ペースを概ね維持しています。これらの点を踏まえると、米国は景気減速局面にはあるものの、その減速ペースは緩やかなものにとどまっており、米国が景気後退に陥る可能性は依然として低いと判断されます。

米長期金利は有意に低下したものの、米株は底堅く推移

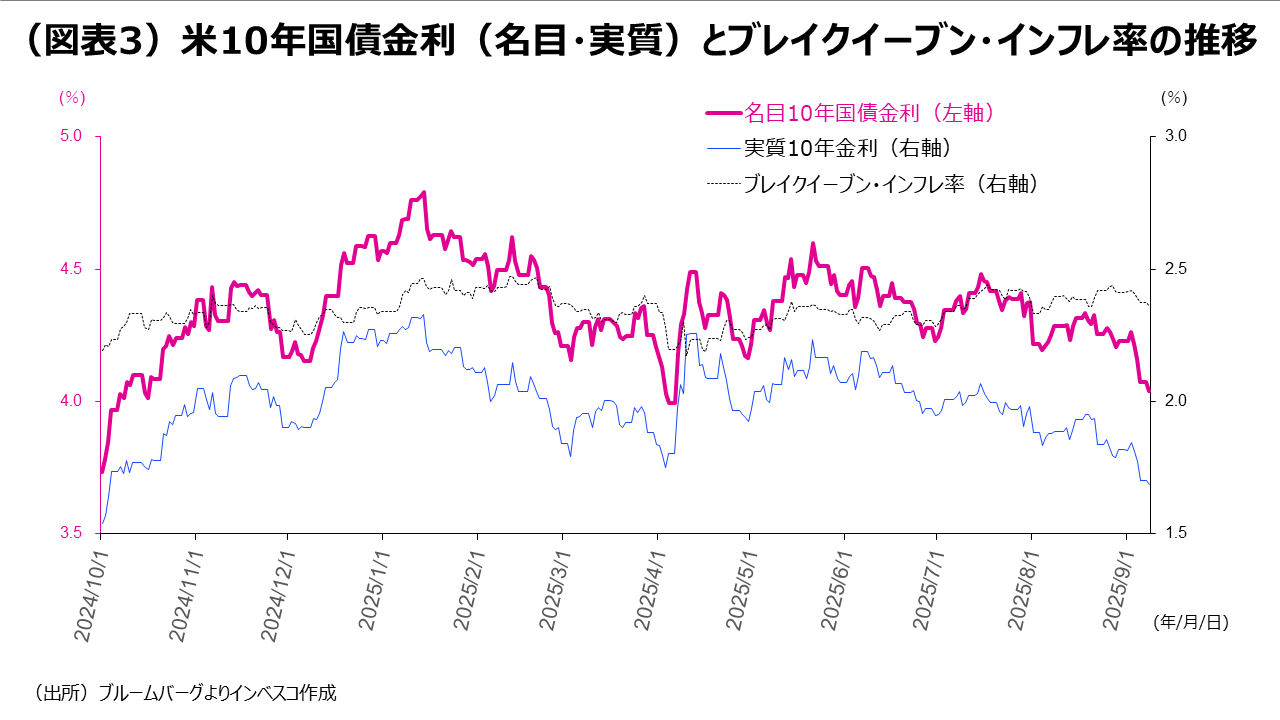

米国債券市場では利下げ期待が強まったことで、米10年国債金利はさらに低下し、直近(9月10日)には4.05%まで低下しました(図表3)。トランプ政権による追加関税措置が8月から本格的に発動されることで、インフレ率の押し上げを通じた景気減速が見込まれることから、今後1~2カ月の間は米長期金利がさらに低下する可能性があると見込まれます。しかし、年末までには、①成立した減税法の施行、②FRBによる利下げ、➂通商ディールによる対米直接投資の増加、などによる景気浮揚効果が意識され、米10年国債金利は4.2%程度の水準へと再上昇すると予想されます。

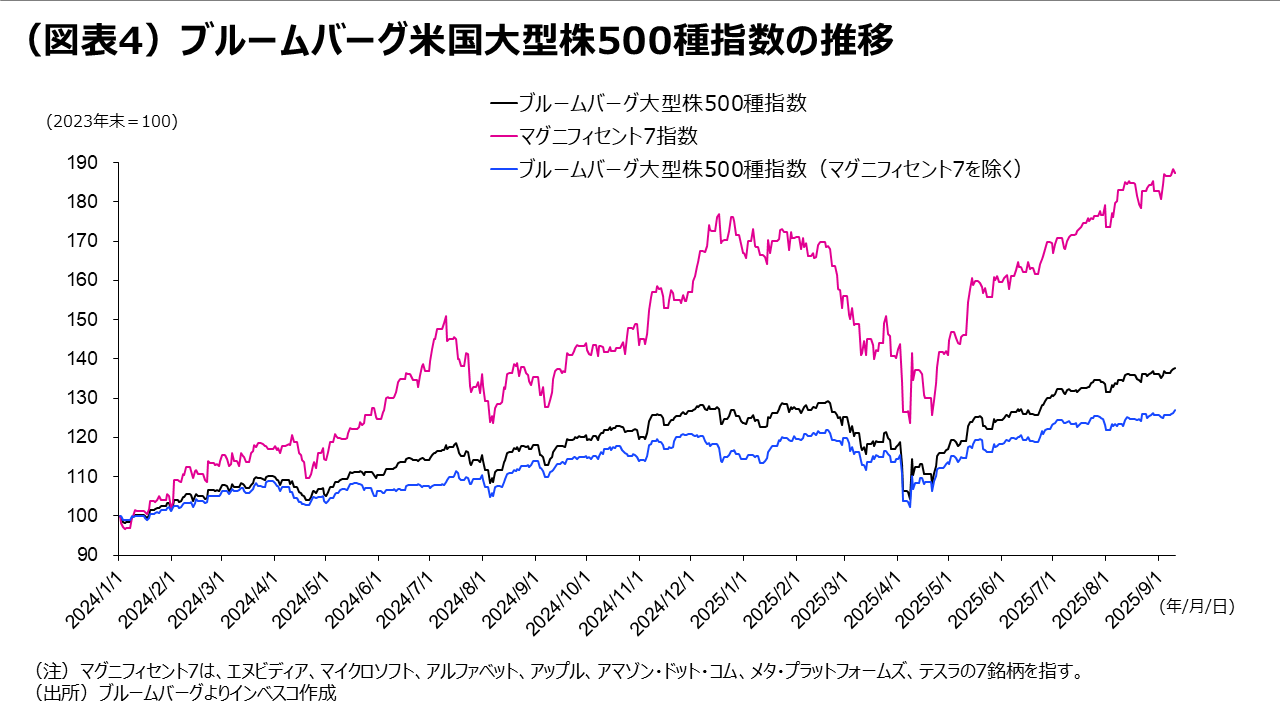

一方、米国株市場においては、「マグニフィセント7の株価上昇とマグニフィセント7以外の株価指数のレンジ内での動き」という7月初め以降のトレンドが依然として継続しており、私のこれまでの想定通りの動きとなっています(図表4)。マグニフィセント7を除くブルームバーグ大型株500種指数がおおむね横ばい圏で推移しているのは、景気減速に伴う株価下落圧力とFRBの利下げ期待の高まりに伴う株価押上げ圧力が拮抗しているためと考えられます。こうしたトレンドは、7-9月の米国企業決算が発表されるタイミング(10月いっぱい)まで継続すると見られます。

日本市場:日本独自の要因で株高に

他方、日本の金融市場では、過去1週間、日米間の関税交渉合意に基づく米大統領令の発令と石破首相の事実上の辞任表明と言う大きなイベントが金融市場を動かしました。前者については日本からの自動車・自動車部品輸入に対して米国が課す関税を15%にすることが米国側の公式文書として確認されたことが日本の株価にプラスになりました。後者については石橋首相の退任によって短期的により積極的な財政政策が実施され、景気浮揚につながるとの見方が強まったことが日本株へのサポート材料になりました。

日本の債券市場では、より積極的な財政政策が政府債務残高の大幅な増加につながるとの懸念が強まりました。この点は、それ自体としては日本の長期金利上昇につながってしかるべきです。しかし、米雇用統計の発表後に米長期金利が大きく低下したことによる日本の長期金利押し下げ効果が、財政悪化懸念による日本の長期金利押し上げ効果を上回ったことから、日本の長期金利はむしろやや低下することになりました。

為替市場では、ドル円レートが、8月分米雇用統計の発表直前の1ドル=148円台から、執筆時点(9月11日午前9時時点)では1ドル=147円台前半へと、やや円高方向に動きました。米雇用統計発表後に米国のイールドカーブが全体として押し下げられたことは、それ自体としては円高圧力を生みましたが、財政懸念の高まりで円安圧力が生じたため、円高方向への強い動きは発生せず、結果として為替レートの変動による日本株への悪影響は顕在化しませんでした。これらの点は日本株にとっての追い風として重要であったと考えられます。

今後は、10月4日に実施される予定の自民党総裁選挙で選ばれる自民党新総裁が、どのような政策を主張し、そして経済対策法案の成立を目指してどのように野党と連携をしていくかが注目されます。

MC2025-095