日本株:上昇した株価の考え方

要旨

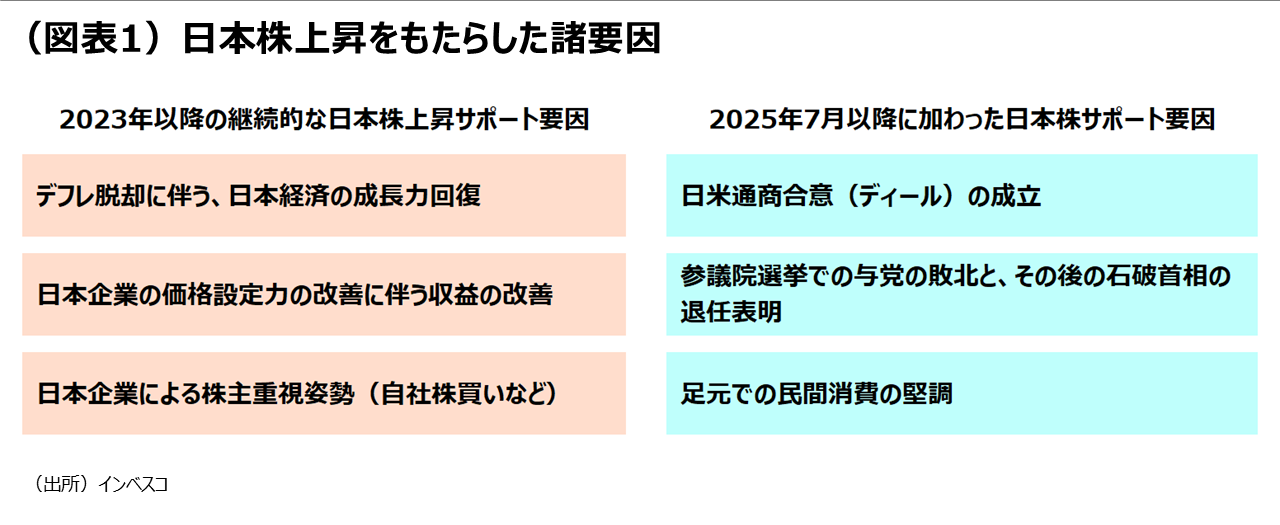

日本株上昇の背景

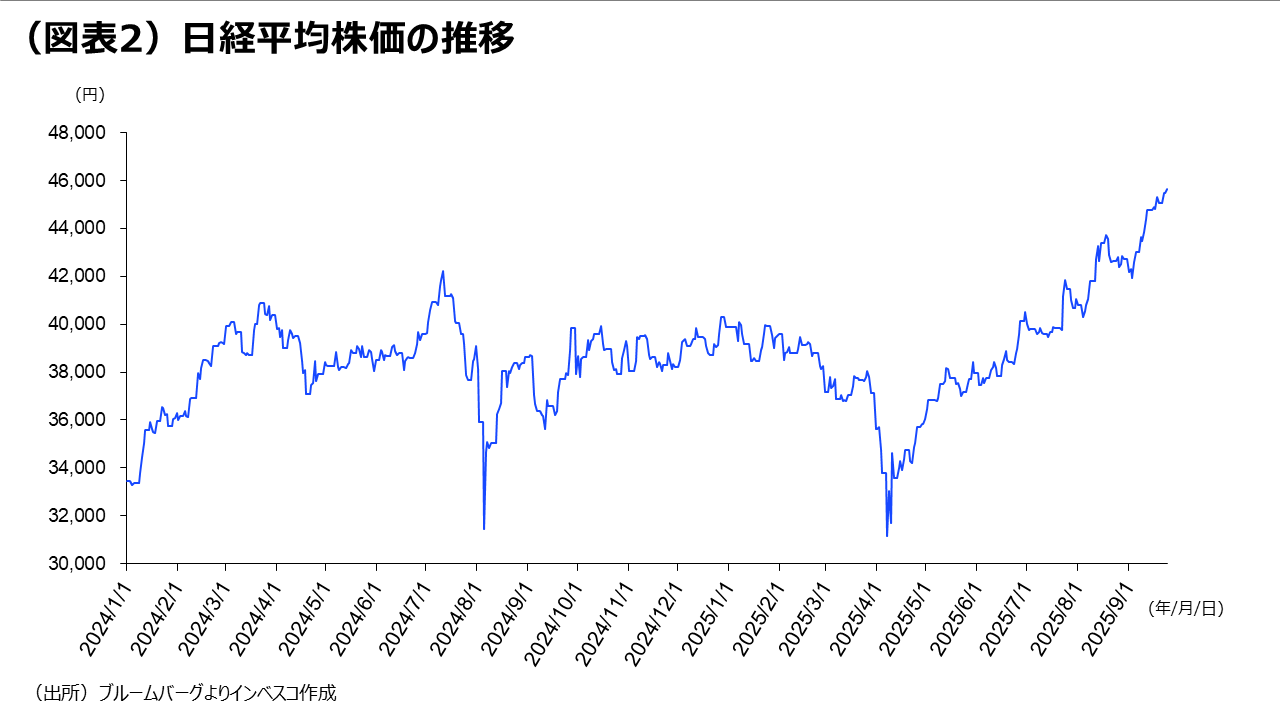

日経平均株価は4月におけるトランプ政権による相互関税措置の発表後、6月末ごろに年初来の高水準に達しましたが、7月以降も上昇トレンドを維持しています。私は、日本株の上昇は、2023年以降の日本株上昇局面をサポートした諸要因に、7月以降、新たなサポート要因が加わった結果として実現したと考えています(図表1を参照ください)。

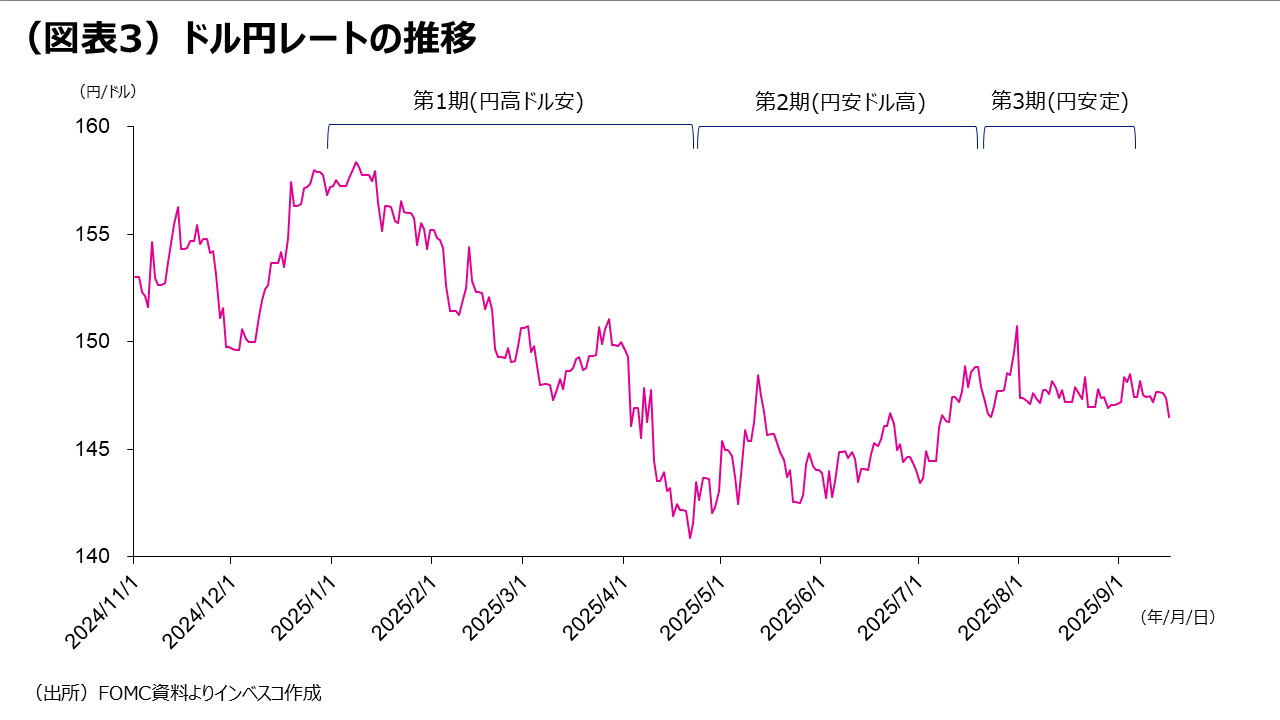

今のところは円高に動かず―株価の安心材料に

日本株に安心材料をもたらしてきた要因としては、FRB(米連邦準備理事会)による利下げ期待が高まったにもかかわらず、ドル円レートが円高に振れず、安定的に推移していることがあります。この背景には、石破首相の退任表明に伴って日本の財政状況が悪化するとの懸念が強まったことがあると考えられます。

日本株が直面するリスク

現在の日本の株価には好材料がおおむね織り込まれたとみられ、日本株が短期的にさらに大きく上昇する可能性は限定的であると見込まれます。日本株についての短期的なダウンサイドリスクとしては、機関投資家によるポートフォリオリバランスによるリスクや米景気の悪化リスク、円高リスクなどに注意したいと思います。

日本株上昇の背景

日経平均株価は4月におけるトランプ政権による相互関税措置の発表後、6月末ごろに年初来の高水準に達しましたが、7月以降も上昇トレンドを維持しています(図表2)。以下では、この日本株の強さの要因を考察したいと思います。私は、日本株の上昇は、2023年以降の日本株上昇局面をサポートした諸要因に、7月以降、新たなサポート要因が加わった結果として実現したと考えています(図表1)。

前者については、第1に、マクロ要因として、デフレからの脱却に伴って日本経済の成長力が回復してきたことを挙げたいと思います。賃金の上昇に伴う恩恵が民間消費などの内需を徐々に押し上げてきました。人手不足下で、企業による設備投資も活発化してきました。第2に、企業の価格設定力の改善に伴う日本企業の収益改善を挙げたいと思います。デフレの脱却によって日本企業がコスト増をこれまでよりも販売価格に転嫁できるようになり、持続的な収益改善が見通せる環境が形成されました。第3に、日本企業による株主重視の姿勢が挙げられます。東京証券取引所は、2023年3月より、プライム市場・スタンダード市場の上場会社に対して、「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を働きかけ、それにこたえる形で企業による情報公開が進展するとともに、自社株買いが増加してきました。2024年度に続いて、2025年度に入ってからも高水準の自社株買いが継続しています。第3に、グローバルにみたドル安トレンドが続く中、年初まで米国資産に投資を集中させていたとみられる世界の株式投資家が、米国以外の株式市場に目を向けるトレンドが続いたことを挙げたいと思います。これら3つの要因が、引き続き日本株へのサポート材料になったとみられます。

そうした中、7月以降、次の3つの追加的な要因が日本株の上昇に寄与してきたと考えられます。第1が、米国による追加関税の徴収を巡って日米間で通商合意(ディール)が成立したことです。仮に米国が25%の相互関税を日本からの輸入品に課すような事態になれば、日本の景気に対して大きな下押し圧力が及ぶところでした。日米合意で15%の相互関税率が決まり、自動車分野にも適用されたことで、日本の景気見通しが改善しました。第2が、7月に実施された参議院選挙での与党の敗北と、その後の石破首相の退任表明です。これまでよりも積極的な財政政策は実施されるのではという期待感が強まったことが株価をサポートしました。

第3が今年前半は食品価格上昇によってヘッドラインCPI率が前年同期比で3.6%という高水準であったにもかかわらず、民間消費の伸び率が実質ベースで同1.4%とかなり堅調であったことです。ヘッドラインCPI上昇率は直近の8月には前年同期比で2.7%まで低下してきており、年末にかけて食品価格の水準が過去数カ月の伸びにとどまるようであれば、ヘッドラインCPI上昇率はさらに低下するはずです。その場合、実質ベースでみた賃金上昇率がさらに改善してプラスの領域に戻り、民間消費の勢いが増すと考えられます。以上の諸要因がドライバーとなり、日経平均株価や東証株価指数(TOPIX)など日本の主要株価指数が史上最高値を更新したと考えられます。

今のところは円高に動かず―株価の安心材料に

一方、FRB(米連邦準備理事会)の利下げに対する市場の期待が強まってきたにもかかわらず、円の対ドルレートが円高方向に振れず、むしろ安定的に推移してきたことは、日本株にとっての安心材料になってきたと判断されます。年初来の日本円の対ドルレートを振り返ると、以下の3つの局面に分けることができます(図表3)。

第1局面は、年初から4月下旬ごろまでの円高期です。この局面では、多くの主要通貨に対してドル安が進行しましたが、ドル円レートについても、ドル安円高が進行しました。日本側からみて円高を後押ししたのが、日銀がタカ派化したという市場の認識でした。日銀が1月の会合で利上げを実施したことで、金融市場では、日銀がそれまで金融市場が想定していた以上にタカ派的(利上げに積極的)であるとの見方が広がり、将来の利上げが織り込まれる形で円高が進行しました。

このトレンドが変化したのが、4月下旬から7月末ごろまでの円安期です(第2局面)。4月30日~5月1日に開催予定の日銀の政策決定会合を前に、日銀が利下げを実施しない考えであることが報じられ、「日銀は思ったほどタカ派的ではない」との認識が広がりました。グローバル市場では、ドル安が進行していたものの、円は対ドルでむしろ円安方向で推移することになりました。

この流れが再び変わったのが、8月初めからの第3期です。8月1日に公表された米雇用統計で雇用者数が想定を大きく下回ったことを受けて、FRBによる利下げがより積極的に実施されるのではという見方が強まるとともに、米国の長期金利が明確に低下し始めました。日米の長期金利差が縮小したことで円高圧力が生じたと思われますが、実際のドル円レートはほぼ横ばい圏での動きとなりました。これは、参議院選挙での自民党の敗北に伴う財政悪化懸念の高まりが円安圧力を生んだことで、日米金利差縮小による円高圧力が相殺される形で、ドル円レートの安定がもたらされたことを示唆しています。

日本株が直面するリスク

8月初めから直近(9月24日)までの日経平均株価の騰落率は11.1%と、米国のS&P500種指数の4.7%、欧州のストックス欧州600種指数の1.4%を大きくアウトパフォームしました。この間の日本株の上昇は、上記の各種サポート要因がおおむね織り込まれる中、日本株買いに乗り遅れることへの恐怖感を抱いた投資家が日本株の購入を活発化させたことによる面もあると思われます。9月24日時点のTOPIX500指数の株価収益率(PER、12カ月先までのEPS予想を基に算出、ブルームバーグ調べ、以下同様)は、17.47倍と、2022年までの15年間における平均PERである16.58倍を上回りました。好材料がおおむね織り込まれたとみられることから、日本株が短期的にさらに大きく上昇する可能性は限定的であると見込まれます。ただし、テック銘柄以外の米国株が年末ごろまでに上昇軌道に戻るという見方の下で、日本株は年末までにはさらに上値を追う可能性が高いと考えられます。

日本株が直面する短期的なダウンサイド・リスクとしては、①年金・生命保険会社のポートフォリオ・リバランスに伴って下落するリスク、②米国の景気指標が悪化することによる下落リスク、➂日銀が12月に利上げを実施すると見込まれる中、利上げ観測の強まりに伴う円高によって株価が下落するリスク、④10月4日に選出される自民党の新総裁(新首相)の政策が金融市場で期待されるほど拡張的ではないリスク、➄新首相の財政政策が非常に拡張的で、中期的な財政の健全性を損なう懸念が強まり、日本の長期金利・超長期金利が大きく上昇するリスク、に注意する必要があるでしょう。逆に、アップサイド・リスクとしては、海外投資家による日本株への資金フローが増加するリスクを挙げたいと思います。

MC2025-100