ジャクソンホール会議後の注目点

要旨

パウエル議長のジャクソンホール講演はハト派サプライズ

ジャクソンホール会議において、パウエルFRB(米連邦準備理事会)議長は、利下げに対して金融市場の予想以上に前向きに発言しました。金融市場では、これを、「ハト派的なサプライズ」として受け止めました。私は、9月16~17日に開催される予定のFOMC(米連邦公開市場員会)において25bp(=0.25%)の利下げが実施され、その後、10月28~29日、12月9~10日に開催されるFOMCのどちらかで追加的に政策金利が引き下げられるとみています。

米国株市場ではテック銘柄とそれ以外の銘柄の動きが乖離

ジャクソンホール会議直後の米国株式市場では、パウエル氏の発言を好感して米国の主要株価指数が上昇しました。上昇率をみると、マグニフィセント7の上昇率がマグニフィセント7を除く大型株指数のそれを上回っており、7月初め以降のトレンドが続きました。私は、今後米国景気の減速懸念が強まる状況下で、同様のトレンドが10月くらいまで続くと予想しています。

FRBの独立性が低下すると何がおきるか―理論的に考察

8月25日にトランプ大統領がクックFRB理事の解任を表明したことで、グローバル金融市場ではFRBの独立性に対する懸念が広がりました。FRBの独立性が低下することに伴う金融市場へのインパクトとしては、理論的には、①インフレ加速期待による長期金利の上昇、②景気悪化懸念の強まりや長期金利の上昇に伴う株価下落、➂財政の維持可能性についての懸念の強まりとそれに伴う長期金利のさらなる上昇、④ドル安、➄グローバルな株価下落の波及、が考えられます。実際にはこれらのインパクトが強く顕在化する可能性は極めて低いものの、中央銀行の独立性についての信頼感の低下は、グローバル投資家による中長期的な資金シフトをもたらすリスクがあることには注意が必要です。

※次号の発行は、都合により、9月11日を予定しています。

パウエル議長のジャクソンホール講演はハト派サプライズ

米国ワイオミング州で開催されるジャクソンホール会議は今年もグローバル金融市場の注目を集めました。今回のジャクソンホール会議で特に注目されたのは、パウエルFRB議長が利下げについてどこまで踏み込んだ発言をするかでした。これまでパウエル議長は利下げに慎重な姿勢を示していましたが、今回の講演では市場の予想以上に前向きな発言をし、金融市場はこれを「ハト派的なサプライズ」として受け止めました。具体的には、パウエル氏による2つの発言が重要です。第1は、「雇用の下振れリスクが上昇している」という発言です。パウエル氏は、「このリスクは、レイオフの急増や失業率の上昇という形で顕在化する可能性がある」と述べました。これは、利下げの必要性を強く示唆する発言であり、金融市場に安心感をもたらしました。第2は、「政策が景気抑制的な現状で、ベースラインの見通し、そして、リスクバランスの変化が政策スタンスの調整を正当化する可能性がある」と発言した点です。「政策スタンスの調整」とは、利下げに他なりません。パウエル氏がこのような形で利下げの可能性に言及することはこれまでにあまりなかったのですが、今回ははっきりと言及し、利下げに道筋をつけることになりました。

一方、私は、今回のパウエル氏の講演を聞いていて、ある種のわかりにくさを感じたのですが、それは、米国景気の今後の動向について、ベースラインシナリオとその背景について明確には述べなかったことによります。米国景気の短期的なシナリオについての現在のコンセンサスは、「追加関税によってインフレ率が上昇し、それが家計の購買力への悪影響を通じて、民間消費や景気の減速につがなる」、というシナリオであり、FRBも同様の想定をしているとみられます。しかし、パウエル議長はこの見通しについて直接はふれませんでした。こうした発言をしていたなら、トランプ政権に対する批判とみなされてしまうことを懸念したものと思われます。パウエル氏は政権と無用の軋轢を生まないように、忖度(そんたく)をしたと考えてよいでしょう。

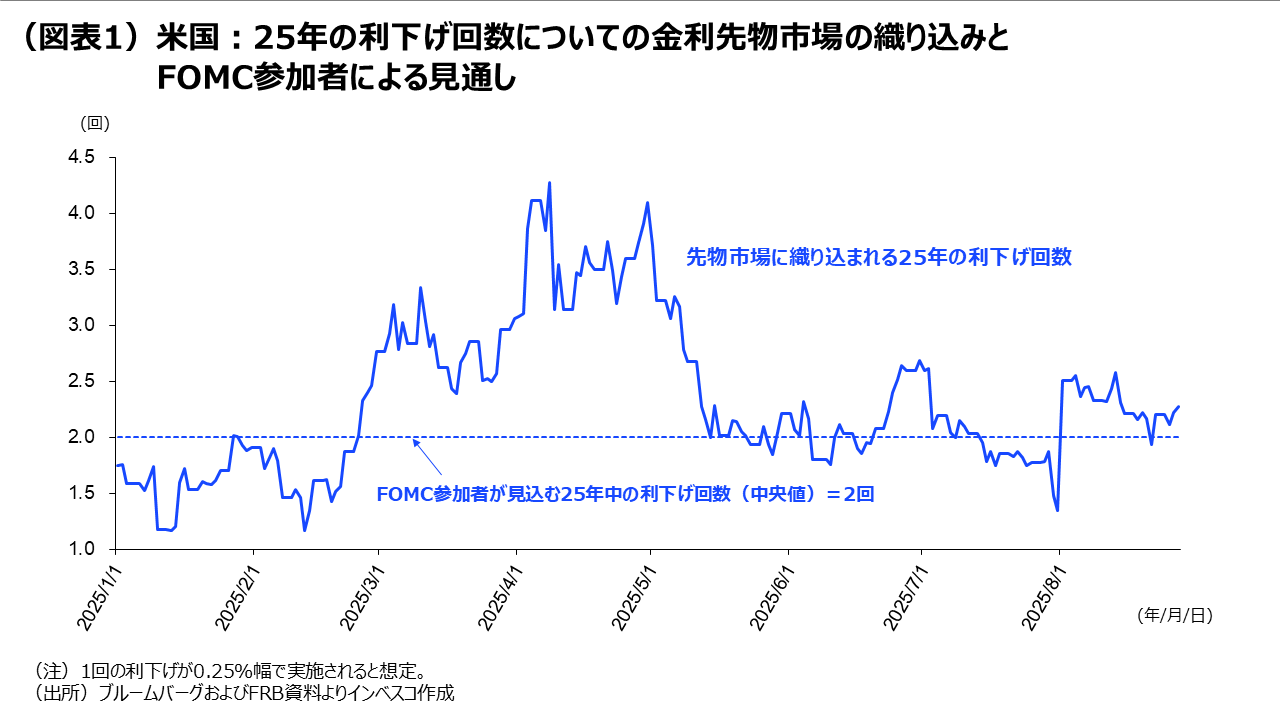

今回のジャクソンホール会議でのパウエル議長の発言を受けて、直後の金利先物市場では、2025年末までに実施されるFRBの利下げ回数(1回の利下げが0.25%幅で実施されると想定、以下同様)についての織り込みは、前日の1.91回から2.18回へと上昇しました(図表1)。これにより、FRBが利下げに対してより積極的なスタンスに変化したと金融市場が受け止めたことがわかります。とはいえ、金融市場に織り込まれる年内の利下げ回数は、7月の雇用統計(8月1日発表)で雇用の伸びが大きく鈍化した後に一時的に高まった「2.5回程度」という期待ほどには増えませんでした。これは、足元でインフレへの懸念が残っていることや、主要な景気指標が強弱まちまちだったことが影響していると考えられます。

私自身は、9月16~17日に開催される予定のFOMC(米連邦公開市場員会)において25bp(=0.25%)の利下げが実施され、その後、10月28~29日、12月9~10日に開催されるFOMCのどちらかで追加的に政策金利が引き下げられるとみています。9月のFOMCでの利下げは、9月5日に発表予定の雇用統計が市場の期待を大きく上回る内容となったり、9月11日に発表されるCPI統計で、基調的なインフレ率が追加関税以外の理由によって大きく加速するような事態にならない限りは実行されると見込まれます。

米国株市場ではテック銘柄とそれ以外の銘柄の動きが乖離

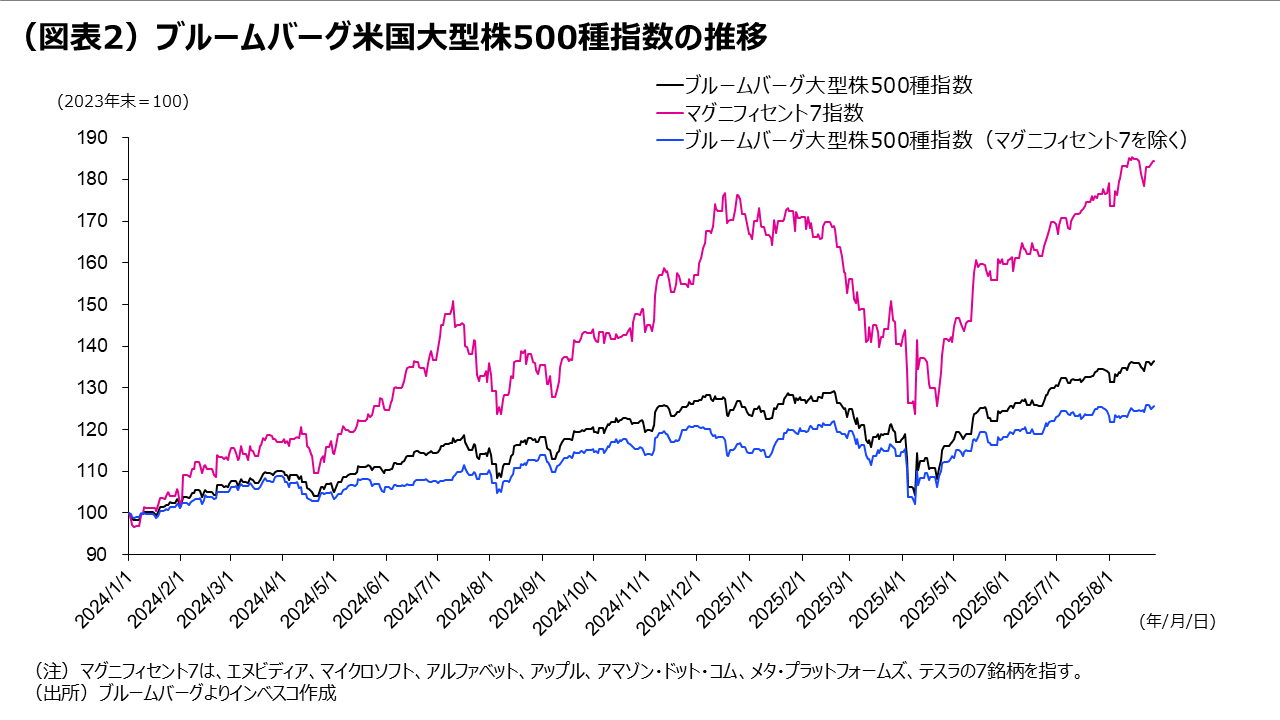

米国株式市場では、ジャクソンホール会議でのパウエル氏の発言を受けて米国の主要株価指数が上昇しました。だた、ブルームバーグ大型株500種指数の動きをみると、マグニフィセント7指数がパウエル氏発言当日に前日比で2.5%上昇したのに対して、マグニフィセント7を除く493銘柄の指数の上昇率は1.3%と、大型テック銘柄とそれ以外の銘柄の上昇率がかなり乖離(かいり)する状況となりました(図表2)。私は、従前から、テック銘柄とそれ以外の銘柄の株価の動きが異なってくるとの見方をご紹介してきました(当レポートの8月7日号「多くのトランプ・ディールが成⽴。次の注目点は?」をご覧下さい)が、今のところはその見方に沿った動きが続いています。

マグニフィセント7は、投資家が生成AIに対する中長期的な成長性を見込んで投資しているケースが多いとみられ、短期的な景気の動きに左右されにくい傾向があります。生成AI関連市場の拡大を示唆するニュースが相次ぐ中で、マグニフィセント7やそのほかのテック関連銘柄に対する投資家の選好はさらに改善してきました。今後、マグニフィセント7などのテック銘柄の株価は、上昇率はより緩やかになるとみられるものの、なお緩やかな上昇軌道をたどると見込まれます。

一方、マグニフィセント7以外の大型株指数は、既に7月初めからに鈍い動きとなってきましたが、ジャクソンホール後もマグニフィセント7に比べて鈍い動きが継続しています。これは、追加関税による景気の鈍化が強く意識される点が株価を押し下げる効果をもたらす一方、景気減速に対応したFRBの利下げ期待が高まることが株価押上げ効果をもたらし、この両方の効果がほぼ拮抗する形でレンジ相場になっているためと思われます。今後は下振れする景気指標が増えるとみられるうえ、10月中に多くが発表される米国企業の7-9月期決算で追加関税の悪影響が出始めることが想定されることから、10月ごろまでにレンジ相場が続くと見込まれます。

FRBの独立性が低下すると何がおきるか―理論的に考察

ジャクソンホール会議が終了し、一息ついたグローバル金融市場を駆け巡った大きなニュースが、8月25日における、トランプ大統領によるクックFRB理事の解任表明です。トランプ大統領はクック理事が住宅ローンについての不正を行ったという名目で解任すると主張していますが、クック理事はこれに反発しており、法廷での争いになる可能性が高まっています。このニュースが初めて報道された8月26日の日本時間の朝方には、ドルがユーロや円に対して下落しました。その後、為替相場は再度ドル高に振れたあと、もみ合う展開となっていますが、私はグローバル金融市場におけるこの問題の重要性を過小評価すべきではないと思います。現状では、トランプ政権にクック理事を解任する正当な理由があるのかどうかについて、金融市場は十分な情報を得ていないのが実情ですが、仮に正当な理由なく現職の理事を解任することになるのであれば、金融市場においてFRBの独立性が低下したとの懸念を強める可能性があります。

FRBの独立性が低下すると、どのような経路で金融市場へのインパクトが及ぶのでしょうか。まずは理論的な観点では、以下の5つの経路でのインパクトが考えられます。第1は、インフレ加速期待による長期金利の上昇です。FRBが本来とるべき政策よりもハト派的な政策が採用される可能性が意識されることです。過度に緩和的な金融政策は短期的には景気にプラスになると考えられますが、過度にハト派的な政策が続けば、スパイラル的なインフレが生じるリスクが意識され、それに伴って長期金利が上昇する可能性があります。第2は、景気悪化懸念の強まりや長期金利の上昇に伴う株価下落です。インフレ率や長期金利が実際に上昇すると、景気が悪化する可能性が意識され、企業業績の悪化への警戒感が強まることで、株価に下落圧力がもたらされます。第3は、財政の維持可能性についての懸念の強まりとそれに伴う長期金利のさらなる上昇です。長期金利の上昇は財政政策の健全性が損なわれるとの不安を生みやすく、これによって米国国債への信認が低下すれば、国内外の投資家による米国国債の購入意欲が低下し、長期金利のさらなる上昇につながりかねません。第4が、ドル安です。以上の背景によって海外から米国への債券投資フローが減少すると、米国は年間約1兆ドル程度の貿易赤字をファイナンスすることが困難となり、ドル安の動きが強まりかねません。第5が、グローバルに株価下落が波及しかねないことです。米国の長期金利の上昇やドル安、米国の株価下落が重なることで世界の投資家が大きな損失を被れば、負の資産効果が強まることで、グローバルな景気後退や株安につながる可能性が出てきます。

中央銀行の独立性に対する懸念が強まった近年の例としては、エルドアン政権下のトルコを挙げることができるでしょう。トルコ中央銀行に対して明らかな圧力により、トルコのインフレ率は過去3年半以上にわたって前年同期比で30%以上の高水準が継続しています。この間、トルコリラは対ドルで非常に大きく下落しました。

もっとも、実際には米国で以上のような5つの経路を通じたインパクトが強く現実化する可能性は極めて低いと考えられます。FOMC(米公開市場委員会)での意思決定が多数決で実施されることをふまえると、クック理事が実際に解任されて、トランプ大統領がよりハト派の理事を指名したとしても、FRBの金融政策が過度にハト派的になるとは思えません。また、米国の金融当局は以上に挙げた経路で問題が波及しないように、最善を尽くすと考えられます。

それでも、中央銀行の独立性についての信頼感の低下は、以上に挙げた経路を通じて、グローバル投資家による中長期的な資金シフトをもたらすリスクがあることには注意が必要です。投資家としては、独立性についての懸念が広範囲なリスクをもたらす可能性があることをふまえ、この問題についてしっかりと注視していく必要があるでしょう。

MC2025-092