7月FOMCと日銀会合:ともにややタカ派的

要旨

7月FOMC:市場予想通り金利を据え置き。9月利下げは示唆されず

7月29~30日に開催されたFOMC(米連邦公開市場委員会)では、市場の予想通り、政策金利であるFF金利の誘導目標が4.25~4.50%で据え置かれました。パウエル議長の記者会見では9月の利下げを示唆する発言は出ず、直後の市場では株安・長期金利高・ドル高の動きが進行しました。

FRBの考え方と市場の期待の間にギャップがある背景

今回の金融市場の反応をみて私が強く感じたのは、金融市場参加者の多くが景気減速の兆候をみて、「利下げが必要である」との見方を強めているのに対し、FRBにとっては景気そのものよりも労働市場の堅調さが重要であり、そうした観点から、FRBは利下げを急ぐ姿勢をみせていないというギャップです。このギャップは、FRBの目標があくまで最大雇用であり、景気減速をストップすることではないことから生じているように思われます。FRBは、「『関税に伴うインフレ押上げ効果が人々のインフレ期待を高めて持続的なインフレに変わる』事態を回避できる可能性が高まる」、あるいは、 「景気の減速感がさらに強まり、失業率の上昇につながるリスクが高まる」という2つのうちのどちらかに該当する局面に入る際に利下げを再開するとみられます。この観点から、私は9月に実施される次期会合での利下げの実施を予想します。

7月日銀会合:ややタカ派的

7月30~31日に開催された日銀政策決定会合でも、市場予想通り、現行の政策金利が0.5%で維持されました。今回公表された展望レポートでは、景気やインフレ見通しがやや上方修正されるとともに、25年度、26年度のインフレ見通しについて「下振れリスクが大きい」としていた前回(5月)の記述が変更され、「概ね上下にバランスしている」との見方に変更されました。これらの点は、日銀による利上げのハードルがやや低下したことを示唆しており、その意味でややタカ派的であったと判断できます。私は、2025年12月に次回の利上げが実施されるとの見方を維持します。

7月FOMC:市場予想通り金利を据え置き。9月利下げは示唆されず

7月29~30日に開催されたFOMC(米連邦公開市場委員会)では、市場の予想通り、政策金利であるFF金利の誘導目標が4.25~4.50%で据え置かれました。今回の決定にあたっては、ボウマン金融監督担当副議長とウォラー理事が「利下げが適切」として反対票を投じました。これは異例の事態と言えるものの、直近でこれら2名は利下げに対して積極的な姿勢をみせていたことから、大きなサプライズではありませんでした。一方、金融市場で最も注目されていたのは、パウエルFRB(米連邦準備理事会)議長が、9月会合での利下げを示唆するかどうかという点でした。記者会見ではパウエル議長から9月の利下げを示唆する発言は出なかったことから、声明文発表直後の米国金融市場では、年内のFRBの利下げ回数についての先物市場の織り込みが前日の1.45回から1.39回に低下するとともに、米長期金利上昇、株価下落、ドル高円安・ユーロ安の動きが顕在化しました。

FRBの考え方と市場の期待の間にギャップがある背景

今回の金融市場の反応をみて私が強く感じたのは、金融市場参加者の多くが景気減速の兆候をみて、「利下げが必要である」との見方を強めているのに対し、FRBにとっては景気そのものよりも労働市場の堅調さが重要であり、そうした観点から、FRBは利下げを急ぐ姿勢をみせていないというギャップです。FRBの声明文では、景気の現状についての表現が、従前の「堅調である」という記述から、「緩やかに減速している」という記述に変更されました。多くの市場参加者にとっては、この変更は、「利下げの必要性が高まった」との認識につながるものです。

しかし、FRBの目標はあくまで「最大雇用」と「物価の安定」です。過去数カ月間の雇用統計をみると、従前よりも雇用者の増加ペースが減速していることが明確になっていますが、トランプ政権下で移民を抑制する政策が採用されていることから労働供給も減速しており、結果的に失業率は低水準のまま保たれ、労働市場は堅調を維持しています。パウエル議長は、今回の記者会見において、雇用統計で最も注目しているのが失業率のデータであることを改めて明言しました。これに関連して、パウエル氏が現時点での利下げが必要ないとみているロジックとして説明したのが、失業率が低水準に保たれて「最大雇用」の目標は実現しているものの、もう一つの目標であるインフレはやや高めであり、全体としては、やや引き締め的な現行の金融政策スタンスを採用する必要がある、というロジックでした。パウエル議長は、最大雇用が既に実現しているいま、早まって利下げを実施してしまうとインフレが再び加速するリスクが高まってしまう、とも発言しました。

今後の利下げの条件として、記者会見においてパウエル氏が示したのが、「最大雇用」と「物価の安定」という2つの目標に対するリスクがバランスのとれたものになるという条件です。パウエル氏は、これが成立するようになると、金融政策を、現在の「やや引き締め的な」スタンスを、「中立的な」スタンスに変えるために政策金利を下げる必要がある、との見方を示しました。FOMC当日の米国株式市場でいったん下落した株価が少し戻したのは、この見方が記者会見の後半部分で言及されたためと考えられます。

パウエル議長の示した利下げの条件はかなり抽象的ですが、これを現状を踏まえた具体的な条件に置き換えるとすれば、それはおそらく、「『関税に伴うインフレ押上げ効果が人々のインフレ期待を高めて持続的なインフレに変わる』事態を回避できる可能性が高まる」、あるいは、 「景気の減速感がさらに強まり、失業率の上昇につながるリスクが高まる」という2つのうちのどちらかに該当する局面に入ること、ではないかと推察されます。私は9月の次期会合では、少なくともこのどちらかが該当する状況になることで利下げが実施されるとみています。

7月日銀会合:ややタカ派的

7月30~31日に開催された日銀政策決定会合でも、市場予想通り、現行の政策金利が0.5%で維持されました。金融市場の関心は、足元での日米の通商合意(ディール)を受け、日銀が展望レポートにおいて景気・インフレ見通しをどの程度上方修正するか、そしてそれらの下振れリスクについての見方を修正するかどうかという点にありました。これらが変更されれば、日銀による次回の利上げ時期が従来の想定よりも前倒しになる可能性があったためです。結論から言いますと、今回公表された展望レポートでは、景気やインフレ見通しがやや上方修正されるとともに、25年度、26年度のインフレ見通しについて「下振れリスクが大きい」としていた従前の記述が変更され、「概ね上下にバランスしている」との見方に変更されました。これらの点は、日銀による利上げのハードルがやや低下したことを示唆しており、その意味でややタカ派的であったと判断できます。7月日銀会合がややタカ派的な内容となったことで、直後の為替市場では、ドル円レートがドル安円高方向に動き、FOMC後のドル高円安方向の振れを打ち消す形となりました。

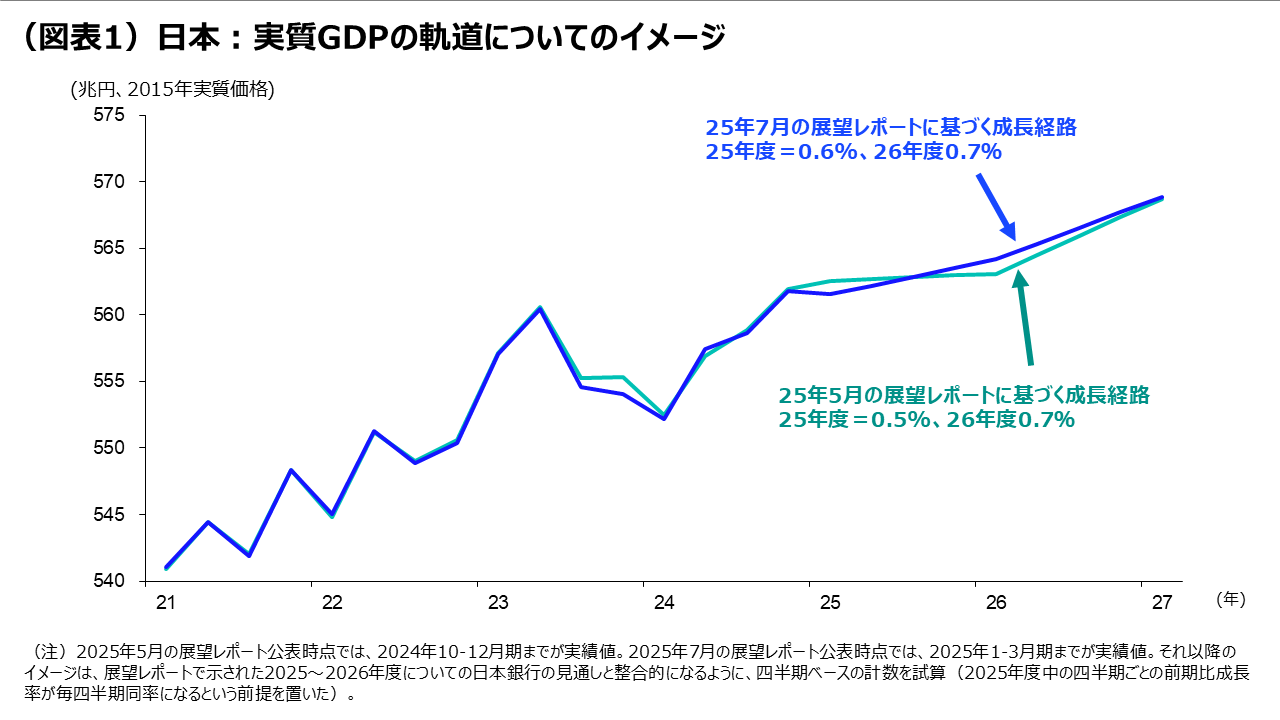

具体的には、展望レポートにおいて、2025年度の実質GDP成長率についての見通し(政策委員見通しの中央値ベース)が、前回(5月)の1.4%から1.5%へと引き上げられました。これは、わずか0.1%ポイントの引き上げ幅に過ぎませんが、2025年1-3月期の実質GDP成長率の実績が下振れたことで、2025年度の成長率を算出するうえでのゲタが小さくなったことから、実際には決して小さくない修正です。日銀の見通しは年度ベースのものであって四半期ベースのものではありませんが、2025年度中の毎四半期ごとの前期比成長率が同じであると仮定したうえで、四半期ごとの成長率を試算してみると、前回の展望レポートでは前期比年率ベースで0.1%であったのに対し、今回の展望レポートでは0.5%となりました(図表1)。前回の展望レポートでは、海外の経済・物価動向を巡る不確実性はきわめて高いと判断していましたが、今回のレポートでは「きわめて」という言葉が削除されており、日銀によるリスク判断が改善したことがうかがわれます。

一方、インフレ見通しに対するリスク評価については、前回レポートでは2025年度に下振れリスクがあるとした政策委員は全9名中6名、2026年度については9名中5名と多数を占めていましたが、今回のレポートで下振れリスクがあると評価した政策委員は、2025年度については全9名中3名(上振れリスクがあるとした委員も3名)、2026年度についても全9名中3名(上振れリスクがあるとした委員も3名)であり、インフレリスクの方向についての見方が大きく変化しました。この点も、日銀がより早期の利上げに対して前向きになってきたことを示唆しています。

私は、当レポートの先週号(『「ディール」の進捗とその米景気へのインパクト』)において、従前は2026年1月と予想していた次回の日銀の利上げ時期についての予想を2025年12月に変更しており、現段階でもその見方を維持したいと思います。金融市場には、2025年10月に次回の利上げが実施されるという見方も存在しますが、10月の段階では、追加関税によるインフレ効果によって米国景気が減速する時期にあたるとみられ、日銀としては、外部環境面でリスクが大きくなっている局面での利上げは避けたいのではと思われます。12月であれば、米国の景気悪化が一段落し、景気が底打つ兆しをみせているとみられ、日銀が利上げをしやすいタイミングであると考えられます。

MC2025-081