トランプ・ディールをふまえたグローバル景気の⾒通し

要旨

米国経済―ディールの悪影響による景気のボトムは10-12月期か

米国では、今後秋にかけて、追加関税による消費者物価への上昇圧力が顕在化し、10-12月期には景気はボトムに達するとみられます。しかし、年末頃になると、FRB(米連邦準備理事会)の利下げや財政政策、外国からの直接投資の増加による景気へのプラス効果が少しずつ顕在化しはじめると考えられます。

ユーロ圏経済―7-9月期はいったん減速

ユーロ圏景気はトランプ関税の影響によって足元で緩やかに減速しているとみられますが、 10-12月期には利下げや防衛費の増額などの政策対応によって景気に明るい面がでてくると予想されます。政策金利は既に中立金利付近であるため、2026年末まで追加利下げが実施される可能性は低いとみられます。

日本経済―欧米よりも早期の景気回復を予想

日本でも7-9月期にはトランプ関税による悪影響がやや強く顕在化するものの、10-12月期に入ると、財政刺激策やインフレ率の低下による家計の購買力の改善によるプラス効果から、日本の景気モメンタムが欧米に先駆けて回復基調に戻るとみられます。

中国経済―景気減速下、より早期の政策対応が視野に

中国では、①供給過剰問題による設備投資の慎重化、②不動産市況の軟化、➂消費財に対する駆け込み需要の反動、による景気減速圧力が強まりつつあります。これまで想定されていたよりも早期に景気対策が講じられる可能性が高まっています。

米国経済―ディールの悪影響による景気のボトムは10-12月期か

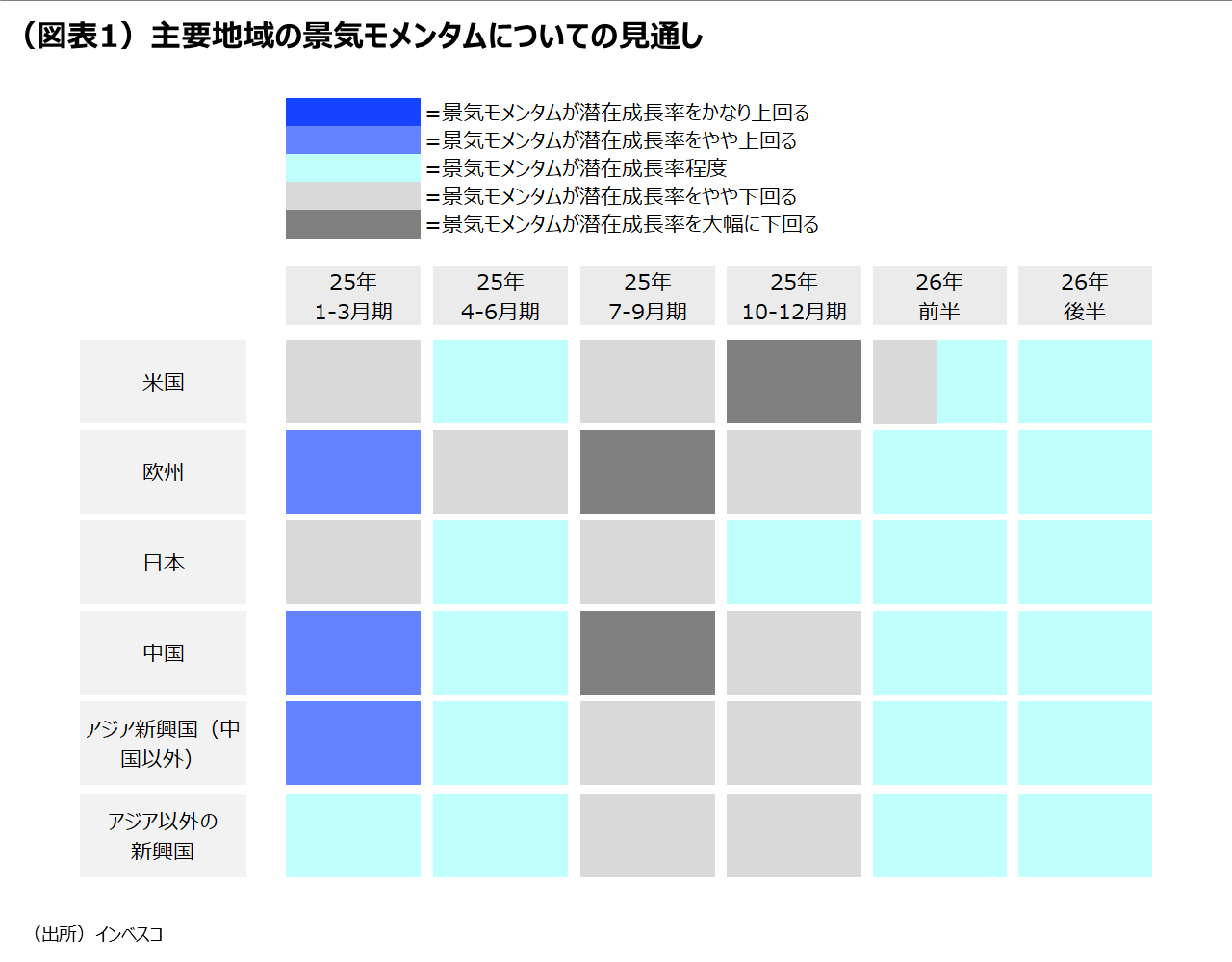

トランプ政権が8月はじめまでにEU、日本などとの通商交渉で合意したことで、グローバル景気の今後の見通しが、「視界が極めて不透明」な状況から、「ある程度見通せる」状況に変化しました。半導体などの分野別関税や対中関税など、トランプ政権による関税政策がまだ完全には固まっていないことや、トランプ政権が課す追加関税が、①米国に輸出する国・地域、②米国の企業、➂米国の消費者、の3者間でどのような割合で、そしてどのようなタイミングで負担されるかという点は依然として不透明なままです。しかし、以下では、米国による追加関税措置が現状よりエスカレートしないという前提を置き、今後の主要地域の景気や金融政策について考えてみたいと思います(図表1を参照ください)。

まず、米国経済については、当レポートの先々週号(「多くのトランプ・ディールが成立。次の注目点は?」8月7日号)で触れた通り、追加関税による消費者物価への上昇圧力が、今後秋にかけて顕在化していくと見込まれます。それと同時に、米国景気は秋にかけて減速の度合いを強めていき、10-12月期には景気はボトムに達するとみられます。もっとも、PCEデフレーターの前年比でみた上昇率は3%台半ば程度とみられることから、民間消費が大きく冷え込む形で景気が後退局面に陥る事態は回避できると予想されます。

一方、年末頃になると、①FRB(米連邦準備理事会)による25bp(=ベーシスポイント、0.25%)の利下げが9月に実施され、その後年末までにもう1回の追加利下げが25bpの利下げ幅で行われる見通しであること、②10月から始まる2026財政年度の連邦予算がやや拡張的であること、➂トランプ政権が各国と締結したディールに基づく米国への直接投資が活発化し始めること、による景気へのプラス効果が少しずつ顕在化しはじめると考えられます。これに伴って、株式市場でも前向きの動きが強まると見込まれます。2026年1-3月期にはまだインフレに伴う消費への下押し圧力が続くものの、4-6月期に入ると 米国経済は潜在成長率(2%程度とみられます)程度の成長軌道に戻ると考えられます。

米国経済にとってのリスクとしては、追加関税によるコストを企業がほとんど負担せず、消費者にほとんどのコストが転嫁されるリスクを挙げたいと思います。私は、追加関税のコストは企業と消費者でおおむね半分ずつ負担するとみています。しかし、消費者の負担割合が非常に大きくなる場合には、PCEデフレーターの前年比でみた上昇率が4%かそれ以上にまで加速することで、実質ベースでの家計所得が大幅に目減りし、消費の悪化による景気後退の可能性が出てきます。

ユーロ圏経済―7-9月期はいったん減速

米国以外の主要地域では、米国の追加関税による悪影響が7-9月期に最も強く顕在化するとみられ、7-9月期が景気モメンタムのボトムになると予想されます。

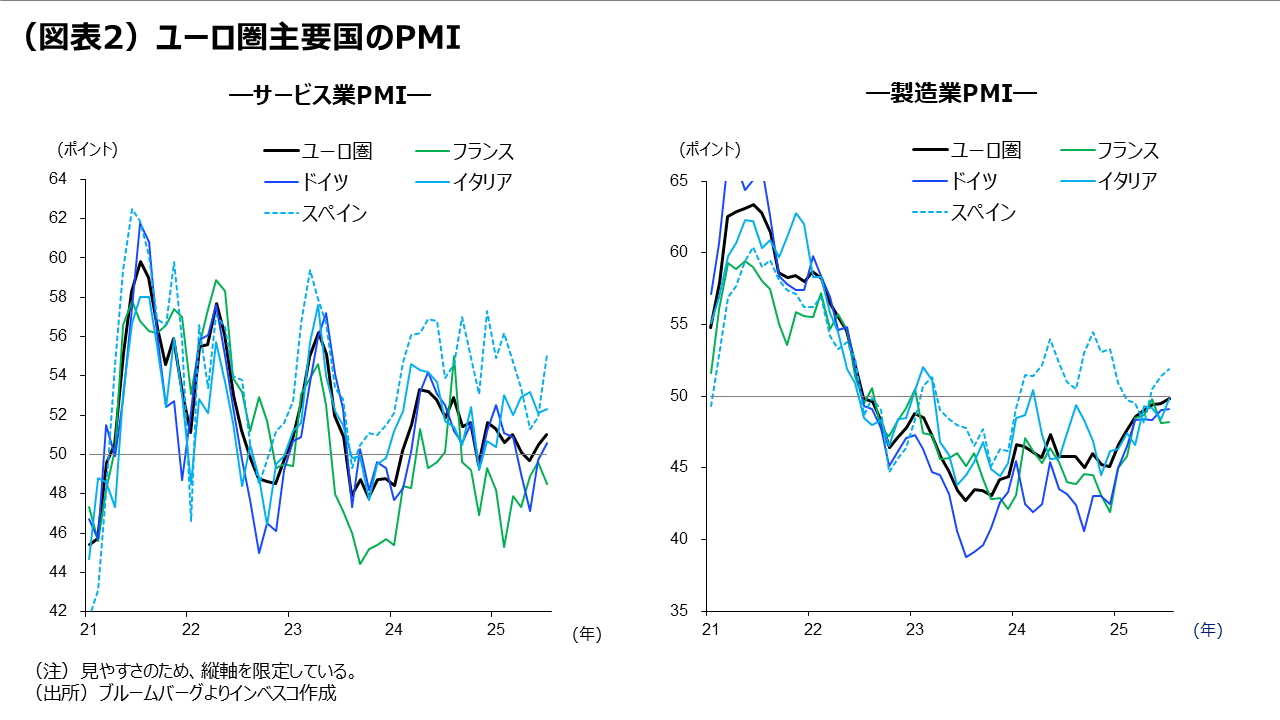

ユーロ圏については、景気が足元で緩やかに減速しているとみられます。前期比年率でみた実質GDP成長率は2025年1-3月期の2.3%から4-6月期には0.4%へと大きく低下しました。これは、1-3月期中に米国向けの駆け込み輸出によって成長率が底上げされたものの、4-6月期にはその反動が顕在化したためとみられます。ユーロ圏の製造業PMIは7月には49.8ポイントと、6月の49.5ポイントから改善しました(図表2)。これによって製造業PMIは昨年末から改善傾向が続いていることになります。

製造業による生産の活発化は、米国との交渉が決裂して相互に報復措置が実施されるリスクを踏まえて駆け込み的に輸出を増やしたり、在庫を増やす需要が発生したことによるとみられます。このため、8月以降にはその反動が出てくると見込まれます。こうして、7-9月期のユーロ圏景気は米国の追加関税の悪影響から弱めになると見込まれます。ただし、米国の関税ディールが成立したことで、ユーロ圏経済が被る悪影響は限定的であり、マイナス成長に陥るリスクは小さいと考えられます。 10-12月期に入ると、追加関税による悪影響がやや弱まるとともに、ドイツなどの一部の国々における防衛支出の増加が景気にプラスの効果をもたらすとみられます。2026年に入ると、追加関税の影響がより小規模になるとともに、財政政策がさらに積極化することで、経済成長率は潜在成長率(1%台前半)並みの成長軌道に戻ると予想されます。

インフレについては、落ち着いた動きが続いています。前年同月比でみたヘッドライン消費者物価上昇率は7月には2.0%を記録しました。7月のコアインフレ率は2.3%と、落ち着いた動きが続きました。物価安定の下で、ECB(欧州中央銀行)は強力に利下げを推進し、6月の理事会では政策金利を2.00%にまで引き下げました。7月の理事会では政策金利が据え置かれましたが、ラガルドECB総裁は、次回9月会合での利下げを示唆しませんでした。ECBは様子見モードに入っており、私はECBによる2026年末までの追加利下げの可能性は低いと考えています。デギントス副総裁は直近でユーロの対ドルレートが1.2まで上昇するのは金融政策上で許容範囲だと述べました。これをふまえると、今後1ユーロ=1.2ドルを大きく超えるところまでユーロ高が進行しない限りは追加的な利下げの可能性は低いと考えられます。ただし、米国の利下げ期待が想定以上に高まり、大幅なユーロ高が進行する場合には、追加的な利下げの可能性が出てくると考えられます。

ユーロ圏経済のアップサイドリスクとして注目されるのが、トランプ政権の仲介によってロシア・ウクライナ戦争が終結する可能性です。戦争の終結に伴ってウクライナには大規模な復興需要が生まれるとみられます。2024年末時点で、ウクライナ政府と世界銀行、国際連合、EUが共同でまとめたレポートによると、今後10年間で必要となるウクライナの復興コストは5,240億ドルでした。もし戦争が終結すれば、地理的に近いユーロ圏には、資材の調達などによる経済的な恩恵が及ぶと考えられます。

日本経済―欧米よりも早期の景気回復を予想

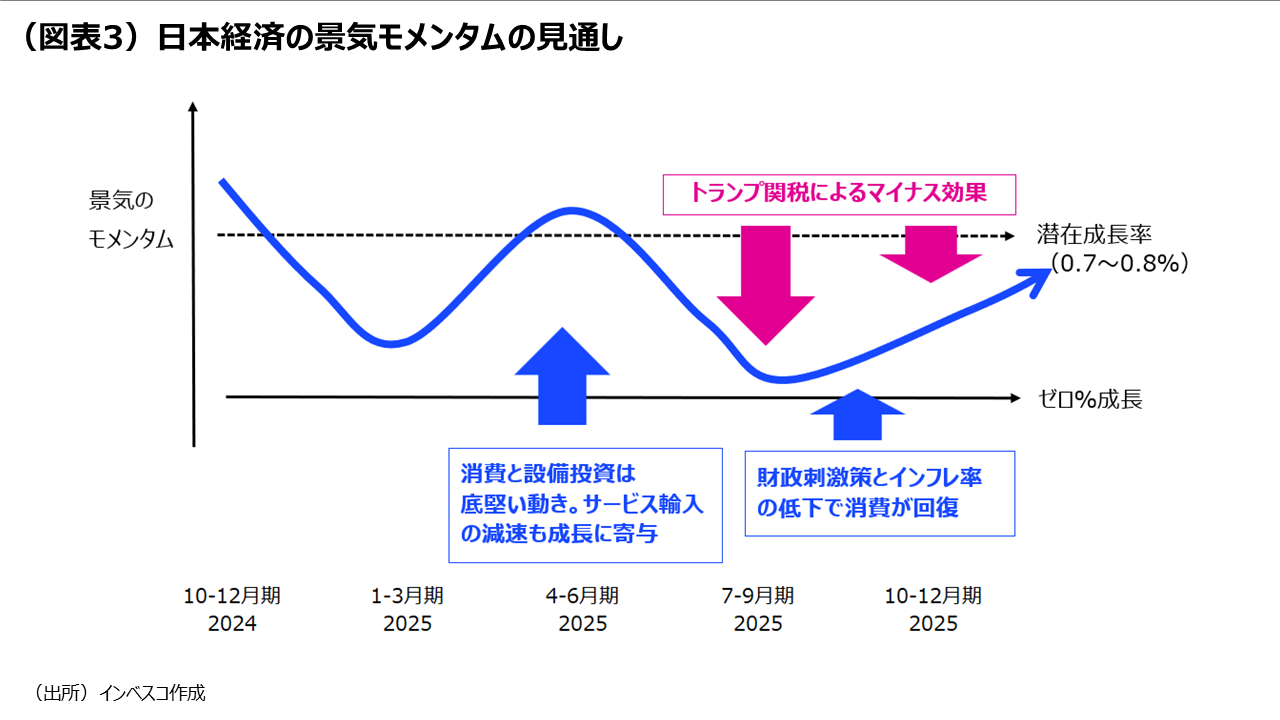

4-6月期の日本経済の実質GDP成長率は前期比年率で1.0%と、市場予想(0.4%、ブルームバーグ調べ)を上回る成長率を記録しました。民間消費と設備投資が比較的底堅く推移したほか、サービス輸入が前の期に急増した反動で落ちついたことも、比較的高めの成長に寄与したと考えられます。アメリカの追加関税は4-6月期の段階では日本経済にはそれほど影響しなかったとみられますが、7-9月期以降にどの程度影響するかが今後の焦点です。私は、15%の相互関税率によるマイナスの影響が7-9月期に最も強く顕在化するとみています(図表3)。

その後、10-12月期に入ると、日本経済には2つのポジティブな動きが出てくると思います。一つは、参議院選挙で与党が敗北したことで、より積極的な財政政策への転換が見込まれる点です。もう一つは、食品価格の落ち着きによってインフレ率が低下し、実質所得が上向くことで消費が回復するとみられる点です。これらをふまえて、10-12月期には日本の景気モメンタムが回復基調に戻るとみています。景気に追い風が吹く中、日本銀行は12月の金融政策決定会合で利上げを実施する可能性が高いと見込まれます。一方、米国の追加関税による景気の減速局面からの戻りが米国や欧州に比べて早いとみられる点は、今後の日本株市場にとって追い風になるとみられます。

中国経済―景気減速下、より早期の政策対応が視野に

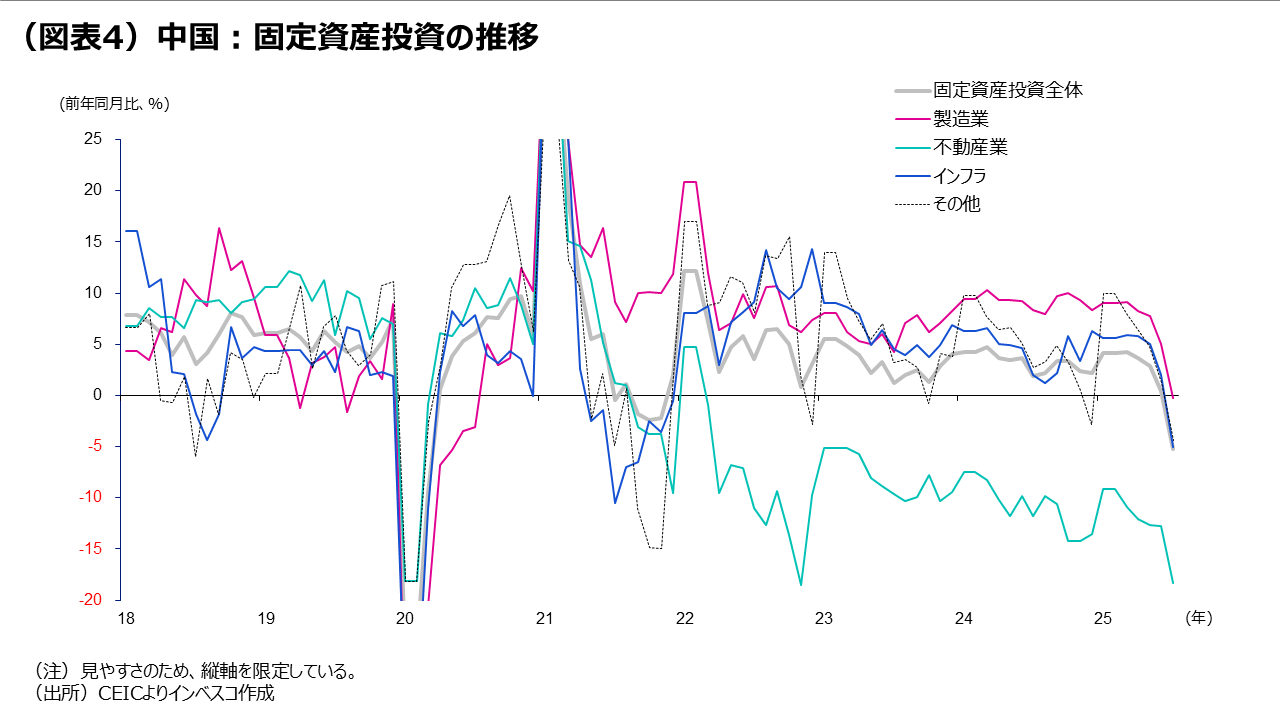

中国経済については、短期的には、①供給過剰問題による設備投資の慎重化、②不動産市況の軟化、➂消費財に対する駆け込み需要の反動、による景気減速が見込まれます。詳しくは、当レポートの先週号(「中国:3つの減速要因」8月14日号)をご覧いただきたいと思いますが、同レポート発行後に公表された7月分の中国の主要経済統計では、固定資産投資の前年同月比増加率がー5.2%と、コロナ禍の2020年3月以降で最も低い伸び率を記録しました(図表4)。これは、中国当局が推進する供給過剰対策が効果を発揮しはじめたことを示唆しています。企業の設備投資が減少に転じる中、中国当局による、より早期の景気対策が視野に入ってきたと考えられます。

MC2025-089