.jpeg)

【グローバル債券投資戦略】「グローバル・フィックスト・インカム・ストラテジー 2026年1月号」

インベスコ・フィックスト・インカム(IFI)がマクロ経済動向、米国および主要国の金利・為替見通し、債券市場における主要な投資テーマなどについての見方をご提供いたします。

.jpg)

インベスコの債券運用部門であるインベスコ・フィックスト・インカム(IFI)より「グローバル・フィックスト・インカム・ストラテジー 2025年10月号」が発行されました。

本稿では、米国政府が近く「国家住宅危機」を宣言する可能性について言及しました。緊急事態宣言の根拠、住宅不足を緩和するための政府の潜在的な政策、およびそれらの市場への潜在的な影響について検証しています。

また、米国および主要国の金利見通しについても解説しています。米国については年末までに2回の利下げを実施すると見込んでおり、長期金利についてはレンジ推移を予想します。米金利の動向はニュートラルとしていますが、引き続きスティープニング圧力が継続すると見込んでいます。為替見通しについては、米ドルについてはアンダーウェイト、日本円についてはオーバーウェイトのスタンスを維持しています。

その他、最近の会社分割の増加について、その背景と債券保有者にとっての示唆を検証したほか、軟調な米ドルが新興国市場に及ぼす影響についての見解など、幅広い内容が含まれていますので、ぜひご一読ください。

COVID-19のパンデミック以降、米国の住宅市場の高騰は続いており、手頃な価格で住宅を購入できるかという問題は、政策立案者にとっても一般家庭にとっても依然として重要な関心事となっています。

スコット・ベッセント財務長官は最近のコメントで、政府がまもなく全米規模の住宅緊急事態を宣言する可能性があることを明らかにしました。ベッセント長官によれば、マクロ経済および政治に重大な影響を及ぼす構造的な住宅価格高騰を緩和するために、「あらゆる手段を講じる」とのことです。1

住宅高騰の問題は明らかです。パンデミック後の低金利とリモートワーク需要で住宅価格は急騰しました。2022年に住宅ローン金利が数十年ぶりの高水準に達すると、新規ローンの月々の返済額が収入に占める割合が急増し、多くのアメリカ人にとって住宅所有は手の届かないものとなりました。特に若年世帯にとって状況は厳しい状況であり、全米不動産協会(NAR)によれば、初めての住宅購入者の年齢中央値は2010年の30歳から2024年には38歳に上昇しました。2

連邦準備制度理事会(FRB)による利下げ予想は借入コスト低下を通じて一部圧力を緩和する可能性がありますが、当局者は金融政策だけでは不十分であることを認めています。政府は購入希望者向けのコスト削減と供給拡大に向け、様々な政策手段を検討するとみられています。

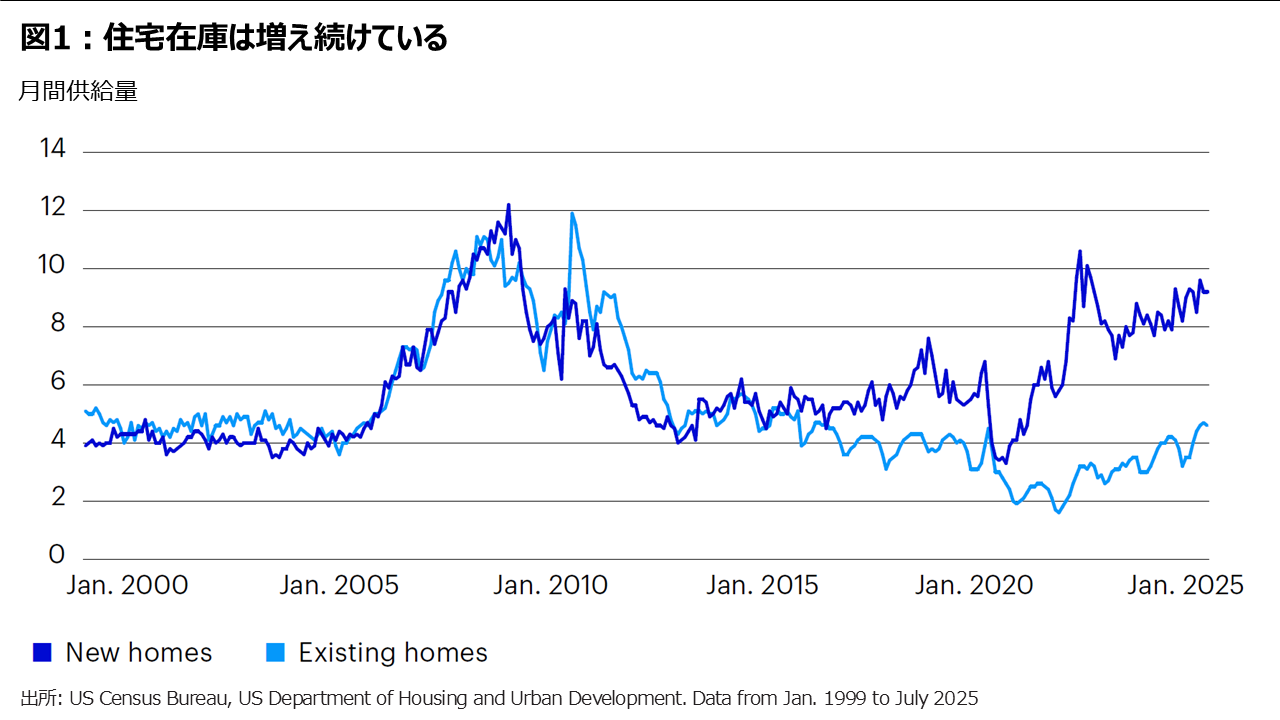

住宅の供給不足という見方は依然として主流ですが、現実はより複雑です。Zillowによると、8月31日時点で販売物件数はわずか140万戸と、全国的な住宅在庫の絶対水準は歴史的に見て依然低い水準ではあります。しかし、供給量は地域によって大きく異なり、多くの都市圏ではパンデミック前の水準を上回る在庫を抱えているという事実もあります。

既存の需要水準を基準に物件供給を測る供給月数で見ると、住宅不足はそこまで深刻ではありません。需要の低迷により、既存住宅市場は全国レベルで約4.6ヶ月分の供給量で均衡を取り戻している状態です。3 一方、新築住宅の供給月数は9.2ヶ月まで上昇し、建設業者が販売維持のためにインセンティブに依存する傾向が強まる中、完全に買い手市場へと移行しています。4 供給不足の程度については議論の余地があるものの、政権は特に低価格帯住宅の建設に関する障壁の緩和に注力する可能性が高いとみています。

当局は、住宅価格の高騰という危機に対処するため、幅広く政策の効果を検証しています。ベッセント氏は、前述のコメントで、特に地域の建築基準法や土地利用規制、クロージングコスト、関税免除の可能性について言及しました。住宅供給の増加と借入コストの削減を目的としたさらに多くの追加措置が検討される可能性が高いと我々は考えています。

概して住宅供給側の潜在的な施策は複雑で、実施には相当な時間を要します。一方、借り手のコスト削減を目的とした政策は、より迅速かつ効果的に実施できる可能性があります。しかし、絶対的な供給水準が比較的低いままでは、需要の急激な改善が供給月数を急速に押し下げ、住宅価格の再加速を招き、手頃な価格を維持できなくなる恐れがあります。一方で、ローンコスト対策なしに供給を増やすと価格が押し下げられ、既存住宅所有者からの政治的反発を招く恐れがあります。

理想的には、住宅ローン金利の低下で短期的な緩和が図りつつ、需給の均衡の取れた新規建設計画で供給不足を長期的に解消することにより、賃金上昇率を上回らない住宅価格の上昇ペースを支えていくことが望ましいと考えます。

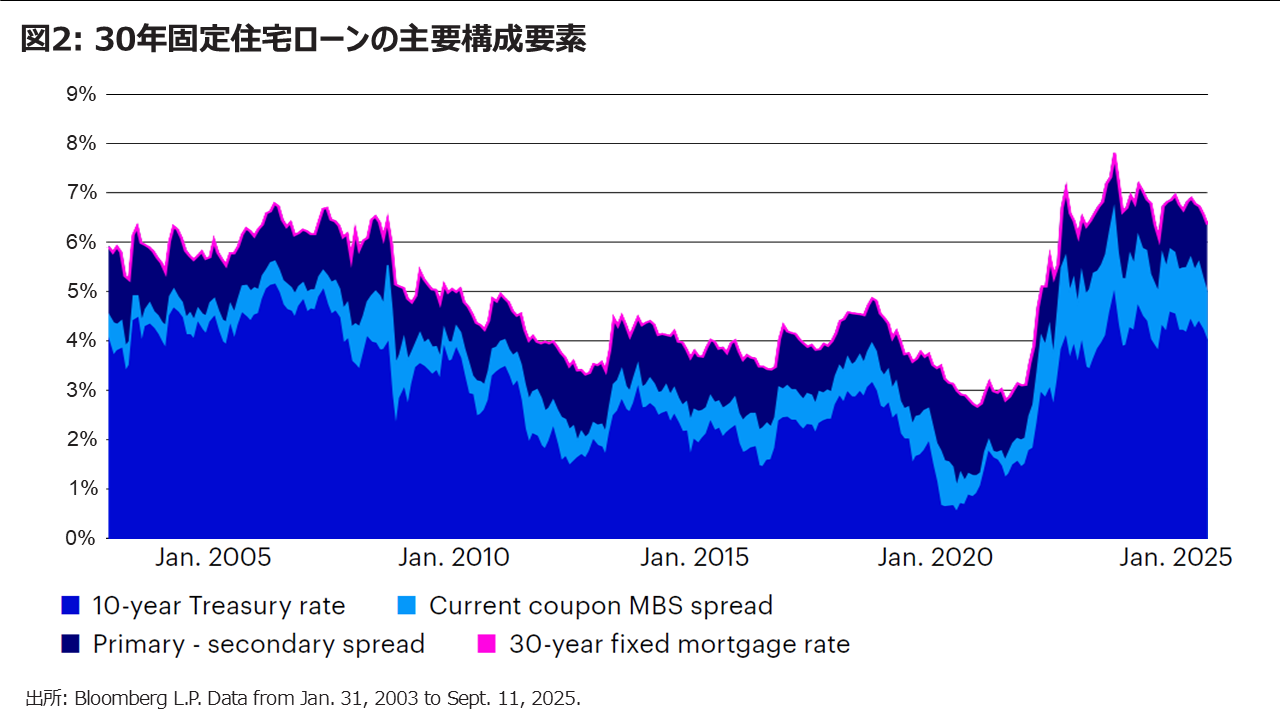

政権が住宅ローン金利の改善を図る手法は、金融市場に大きな影響を与えることになるとみています。ローンコストや手数料の削減に加え、米国債の低金利化やセカンダリーにおけるモーゲージスプレッドの縮小が住宅ローン金利の改善に寄与する可能性が高いと考えられます。特に、政府支援機関(GSE)であるファニーメイ、フレディマック、ジニーメイが発行・保証する証券においてはその効果が大きいとみています。

ベッセント氏は、FRB の利下げの潜在的なメリットを指摘しましたが、その効果は主にイールドカーブの短期部分に影響し、30年固定住宅ローン金利に影響を与える長期ゾーンには影響を与えないとみています。したがって、当局者は、発行の短縮やFRBによる長期債の購入など、長期金利を引き下げる他の戦略に焦点を当てる可能性があります。

政府機関による住宅ローン担保証券のスプレッドを含む、セカンダリーのモーゲージスプレッドは、これらの金融商品に対する需要の増加によって縮小する可能性があります。銀行に対する資本要件の緩和とイールドカーブのスティープ化により、銀行は住宅ローン投資への意欲を高めることもありそうです。米国財務省との合意条件に基づき、ファニーメイとフレディマックは2,000億米ドル以上の住宅ローン担保証券を購入する余力があります。

FRBは依然として2兆ドル超の住宅ローン担保証券を保有しており、これらは徐々に償還が進んでいます。FRBはこれらの償還金を再投資する選択肢があるほか、償還額を上回る金額を新たな量的緩和で投資することも可能です。ただし、政府支援機関(GSE)とFRBによる購入の可能性が、最近のスプレッド縮小に既にどの程度織り込まれているかは考慮すべき点であると考えます。

トランプ大統領が早ければ9月または10月にも、国家住宅緊急事態を宣言する大統領令を発令する可能性があります。この大統領令には、住宅供給の増加と借入コストの削減を通じて住宅価格高騰問題に対処することを目的とした規制上の指針とインセンティブが組み合わされる見込みです。このような動きは、各機関間でのより積極的な政策調整の触媒となり、住宅市場への新たな関与の段階を示すものと我々はみています。これにより、今後数年にわたる住宅市場の構造が再構築される可能性があります。

米国:ニュートラル

米国では成長が鈍化し、インフレデータは概ね穏やかなものの、関税の影響を示す兆候が増えており、関税による価格上昇が年末にかけてインフレを堅調に保つとみています。FRBは利下げサイクルを開始し、その反応関数はハト派側にシフトしました。年末までにFRBがさらに2回の利下げを実施すると見込んでおり、長期金利はレンジ内での推移が続くと予想します。米国財政赤字やFRBガバナンスへの懸念がイールドカーブのスティープ化を促すため、成長データが改善し始めるまでは、スティープニングが主要な取引テーマになるでしょう。

欧州:ニュートラル

欧州中央銀行(ECB)は金利を2%という中立水準に達したと判断しており、外部ショックによる追加緩和が必要とならない限り、現行の政策スタンスを維持するが見込まれます。ユーロ圏全体で構造的な逆風が依然として存在しますが、直近の200ベーシスポイントの利下げの影響を見極めるため、現時点では様子見の姿勢をとることが妥当とされます。

今後12か月間のユーロ圏の経済見通しは不透明であり、貿易関税による継続的な圧力、米国から転流した中国製品の流入増加、複数の国の政治的不安定性が懸念材料です。しかしながら、ドイツのより緩和的な財政政策と欧州全域の軍事投資構想が成長を段階的に支え、ECBの大幅な金融緩和を補完する可能性があります。

市場価格はECBの追加利下げ余地の余地が限定的であることを示唆しています。こうした状況下では、英国、ノルウェー、チェコなど他市場のほうがより魅力的な投資機会を見出せます。したがって欧州金利については中立的なポジションを維持しつつ、相対価値ベースではアンダーウェイト姿勢を継続します。

中国:ニュートラル

中期的にイールドカーブはスティープ化すると予想します。最近の償還手数料規制の変更は、一部の債券ファンドの資金動向に影響を与え、売り圧力を加える可能性があります。以前指摘した通り、今後数カ月の経済・インフレの推移と株式市場の強い勢いが国内金利の下支え要因となると考えます。同時に、緩和的な金融政策が短期金利を安定化させるとみています。長期金利が大幅に動けば、国内銀行や保険会社などの長期投資家からの資金流入を呼び込む可能性もあります。

日本:アンダーウェイト

成長見通しの改善と比較的根強いインフレが相まって、イールドカーブの短期部分には金利上昇圧力が加わるとみています。市場は現在、10月の日本銀行(日銀)会合での利上げ確率を50%と織り込んでおり、これは妥当な水準と我々は考えています。しかし、ターミナルレートの折り込みは依然として低く、今後18か月間でわずか60ベーシスポイント(bp)の利上げしか織り込まれていません。5 インフレ率が2%で安定すれば、実質金利は依然として日銀の中立金利見込みを下回る可能性が高くなります。

財政政策は今後緩和される可能性が高く、これは成長を押し上げ、日本国債(JGB)発行量の増加リスクを高めることになります。ただし、名目GDPの堅調な伸びにより歳入が増加しているため、最近の財政実績は良好であり、発行量の大幅な増加なしに景気刺激策を実施できる可能性があります。さらに、財務省は長期債の発行をさらに削減できるため、長期国債への影響は限定的となり、イールドカーブのさらなるフラット化を後押しすると考えられます。

英国:オーバーウェイト

8月のイングランド銀行(BoE)会合が予想外にタカ派的だったことを受け、市場は2025年末の利下げ予想を20ベーシスポイント、2026年末の予想を16ベーシスポイント下方修正しました。6 金融政策委員会の大半は依然として慎重姿勢を保ち、インフレ持続性を主要懸念事項として、ディスインフレの明確な兆候を待っています。

一方、労働市場は軟化を続けており、11月の予算案ではさらなる財政引き締めが見込まれます。インフレや賃金の急上昇がなければ、短期金利の再上昇余地は限定的とみられ、市場は既に実質ベースで極めて引き締め的なターミナルレートを織り込んでいます。

長期金利は予算案の結果により大きく左右されます。英中銀が9月に2026年までの量的引き締め規模を1000億ポンドから700億ポンドに縮小し、長期債売却を20%に設定した決定は予想されていたものの、予算データの弱さも相まって市場の失望を招きました。6 政府は増税、歳出削減、財政ルールの緩和という厳しい選択を迫られています。歳出削減は政治的に困難なため、増税リスクや信用喪失リスクが顕在化しています。

国債発行は短期債を優先する傾向にあり、長期金利への影響は限定的だとみています。それでも、12月に債務管理局の権限範囲が明らかになるまで、予算の不透明感は続くことが想定されます。

オーストラリア:ニュートラル

オーストラリア準備銀行(RBA)は8月に政策金利を25ベーシスポイント引き下げ、3.6%としました。ブラード総裁はさらに2回の25ベーシスポイント引き下げの可能性を示しています。最近の調査、クレジットやGDPのデータはオーストラリア経済の循環的な回復を示唆しており、市場およびRBAの成長予測は上方修正されることも意識され始めています。

一方で雇用減速が続く労働市場は依然として下振れリスクがあります。ただし、労働参加率の低下と人口増加率の減速により、失業率の上昇にはつながっていません。インフレ率も直近では予想を上回る上昇を示しており、今後のディスインフレペース減速の可能性を示しています。

市場は現在、11月の会合で25ベーシスポイントの利下げが90%の確率で織り込まれており、2026年半ばまでに累計50ベーシスポイントの利下げが想定されています。これはRBAのガイダンスと概ね一致しています。7 我々の見解では、国内データを踏まえるとこの織り込みはやや行き過ぎた水準に思えますが、米国金利の再評価を考慮すれば一定の妥当性もあります。したがって、絶対水準でみて、現在の金利は特に魅力的な水準ではないとみています。

米ドル:アンダーウェイト

中期的なスタンスとして米ドルのアンダーウェイト姿勢を維持します。米国とその他の地域との成長格差縮小、ハト派的なFRB、国内製造業支援とリショアリング政策を推進する米政権が通貨安を容認する姿勢を示していることに裏付けられるためです。

米ドルに対する長期スタンスは弱気見通しを維持しますが、短期的には変動性が高まると予想しています。また、米ドルは全体的に下落すると予想されるものの、通貨ごとのパフォーマンスには大きな差が生じる可能性があります。現時点では、先進国通貨の中ではユーロ、日本円、豪ドル、新興国通貨ではハンガリー・フォリントや南アフリカ・ランドなど特定の高利回り通貨に対して劣後するとみています。

ユーロ:オーバーウェイト

ユーロについては、米ドル安の継続と2026年の欧州経済パフォーマンスにおける上方サプライズの可能性を背景に、引き続き強気の見方を維持します。低金利と財政支援環境が同地域に追い風となると見込めるためです。加えて、国際投資家による米ドル建て資産からの段階的な資金再配分を行うとみています。こうした状況下で、ユーロは円やスイスフランと並んで、資金フローの恩恵を受ける好位置にあるとみており、ユーロに対するオーバーウェイトポジションを維持します。

人民元:オーバーウェイト

人民元のオーバーウェイトを維持します。米ドルが第4四半期に一定の回復を見せたとしても、輸出業者による米ドル売りの勢いが持続し、人民元の国際化プロセスがさらに進展すると予想されるためです。中央銀行による堅調な基準レート設定、中国の貿易黒字の大幅な拡大、輸出企業による外貨保有高の膨大さが、中期的に人民元のパフォーマンスを支える可能性が高いと想定します。また、中国株式市場やオフショア人民元債券市場の好調な勢いも、人民元の上昇に中期的に寄与するとみています。

日本円:オーバーウェイト

日銀のハト派姿勢とリスク選好の高まりが円安要因となり、円は他通貨に比べ出遅れているようにみえます。しかし、現在の円相場は金利差を考慮すると極めて割安とみられます。関税不透明感が解消され、米連邦準備理事会(FRB)が利下げを開始したことで、日銀はよりタカ派的な方向へ舵を切っています。

日本の資産保有者は、海外資産の通貨リスクをヘッジしたり、資金を日本へ還流させたりはあまりしていません。しかし、円建てでの大幅な利益とFRB利下げ後のヘッジコスト低下は、彼らがヘッジするか海外資産を売却する動機となる可能性があります。

円回復のタイミングは国内政治に影響される可能性があり、今年中に解散総選挙が発生し日銀が利上げを先送りする場合、米国経済の景気後退が顕著でない限り、短期的な円高は抑制されるとみています。一方、新首相が提案する財政緩和策による成長刺激に日銀がタカ派的に対応すれば、円高を加速させる可能性が高いと考えます。

英ポンド:アンダーウェイト

米国をはじめとする各国での利下げにより、年末までに英ポンドは主要通貨の中で最も高い利回りを維持する見込みです。短期的なキャリー取引を除けば、ポンドには売り材料が少ないようにみえます。しかし、11月の予算案に向けた財政リスクが資本流入を抑制し、ポンドと国債利回りの間に新興国市場を彷彿とさせる危険な逆相関を生む可能性があります。さらに11月以降を見据えると、英国と他主要市場との金利差は持続困難であり、財政政策が絶対的・相対的に英国の成長を圧迫する中、イングランド銀行が他国並みの水準へ金利を正常化させるにつれ、ポンドのキャリー優位性が失われる可能性が高いとみています。

豪ドル:オーバーウェイト

豪ドルは、金利差、株式、貿易条件と比較して割安にみえます。オーストラリア経済が引き続き回復力を示し、金利差を支え続けるならば、豪ドルは恩恵を受ける可能性が高いです。中国の弱い経済指標は依然として下振れリスクですが、鉄鉱石の価格低下にはまだつながっていません。実際、鉄鉱石の価格は上昇しており、最近の弱いデータを受けて中国が追加刺激策を実施するとの期待を反映している可能性があります。刺激策への期待が現実化すれば、通貨にとってさらなる追い風となるとみています。

豪ドル上昇のもう一つの潜在的な要因は、退職基金の外国資産保有に伴う通貨ヘッジです。最近の発表によれば、一部の基金は第2四半期にヘッジ比率を引き上げ、ヘッジなしの通貨リスク増加傾向を逆転させました。この傾向が継続または加速すれば、豪ドルにとって主要な構造的要因となり、通貨の世界的なリスクセンチメントへの感応度を低下させる可能性が高いとみています。

最近の市場環境は合併・買収(M&A)にとって理想的です。堅調な企業収益、市場の変動性低下、金融市場の上昇が、あらゆる形態のM&A、特に新設合併や会社分割にとって好ましい環境を生み出しています。資本市場が緩和的であり、割安な評価が見つけにくい状況下では、企業やアクティビスト投資家は、事業分離や事業売却を通じて独自の株主価値を創出しようと試みることができます。

まず、M&Aとは何か、なぜ企業はこれを行うのかについて解説します。M&Aには様々な形態があり、買収、資産売却、スピンオフ、会社分割などが含まれます。企業は成長のためだけでなく、株主価値を高める形で事業ポートフォリオを最適化するためにこれらの取引を行います。非中核資産の売却や複数部門への分割による事業縮小が価値を引き上げる場合もあります。その戦略的根拠は、しばしば事業ごとの総和が会社全体の価値より高くなるという考え方にあります。

例えば、二つの異なる事業セグメントを持つ複合企業が、類似の単独企業よりも低い倍率で取引されている場合、同社を別々の上場企業に分割することで潜在的な価値を解放し、株主利益に資することが可能となります。M&A取引の目的は株主価値の創出にある一方、社債保有者への影響はより複雑です。我々は、市場で増加傾向にある会社分割を注視しています。

J.P.モルガンによると、セグメントが少ない企業は、多角化が進んだ企業に比べて割高な評価で取引される傾向があるとされ、最近のデータはこのM&A戦略の優位性を裏付けています。投資家はシンプルさを好み、複合企業構造を介した企業への依存ではなく、自らリスク分散を行う傾向にあり、複合企業は人気を失っています。8

このトレンドは、2021年のゼネラル・エレクトリック(GE)による画期的な三社分割、そしてその後様々な業界で相次いだ分割によって顕著になりました。PWCの2025年中期見通しでも、企業がさらなる多角化ではなく、焦点を絞るための事業売却を検討する傾向が強まっていることを確認しており9、ゴールドマン・サックスは米国のアクティビストの約40%が会社分割や事業売却を要求していると指摘しています。10

こうした背景から、アクティビスト投資家と経営陣の双方が、会社分割を事業構造をシンプル化し、株主価値を引き上げる効果的なM&A戦略であると認識しています。

会社分割が株主にとって価値創造的である傾向があるならば、会社分割は債券投資家にとって何を意味するのでしょうか。残念ながら、こうした取引の構造的複雑性と特異性を考慮すると、普遍的な答えは存在しません。

しかしながら、会社分割は発表時、または長期にわたり、企業が会社分割を実行し、分割された事業部門を資本化する過程で、クレジット投資家にとって何らかの混乱をほぼ確実に生じさせることになります。最終的には、分割された各企業の資本構成、規模、事業プロファイル、エンドマーケットの動向、業績が、信用格付けと債券のパフォーマンスを左右します。

特定の業種・事業は高いレバレッジに耐えられる一方、過度の負債は他の事業に悪影響を及ぼすこともあります。こうした特性は分割後の最適資本構造を決定し、ひいては債権者へのリスクや収益機会を左右します。こうした微妙な差異はまた、クレジット投資プロセスを導く上で、アクティブ投資、深い業界知識や徹底的なクレジット分析がいかに重要かを浮き彫りにしています。

2025年以降、我々は2024年11月の選挙後にビジネス支援政策と広範な規制緩和への市場熱意が高まったことを受け、M&Aの波が来るのを予測していました。当初は関税の不確実性が世界市場に圧力をかけ、2025年初頭のM&A活動を一時的に遅らせたものの、世界資本市場の力強い回復、堅調な企業収益、市場ボラティリティの低下により、M&A、特に会社分割が拡大しました。

クレジット投資家の観点から、我々は、債権者に損害を与える分割活動を回避すること、ならびに債券保有者の価値を見出す会社分割に戦略的に投資することで、高いリターンを生み出せると考えています。したがって、会社分割がもたらすリスクと収益機会を投資対象全体から精査することで、リスク軽減と確信度の高い要因を特定し、長期的な債券保有者へ価値を提供することに注力していきます。

年初来、米ドルは大幅な下落を経験しており、我々はこの傾向が継続すると見ています。シニア新興国ストラテジストのダニエル・フィリップス氏に、ドル安の見通しと、それがエマージング市場のパフォーマンスにとってプラスとなる可能性について話を聞きました。

Daniel:米ドルの最近の下落を理解するには、2025年初頭に米ドルが歴史的に強かったことと、その強さの背景を把握することが重要です。FRBは2022年に積極的な利上げサイクルを開始し、AI革命の可能性を巡る期待が高まっていました。米国経済は景気後退を回避し、米国金融市場は魅力的なリターンを提供していました。一方、新興国はコロナ後の経済的苦境に直面し、欧州は安全保障とエネルギー問題に直面し、一部の投資家は中国の投資先としての持続可能性に疑問を呈していました。

こうした要因が米国への資本流入を急増させ、ドルの価値を長期平均を上回る水準まで押し上げました。しかし昨年末以降、米国の関税政策への不透明感、中国テック企業との競争、米国株のバリュエーション懸念がドルを押し下げています。一部の市場参加者はこれがドル優位の終焉とみていますが、我々は現在の市場動向は、世界的な投資家による過剰なドル買いポジションと長期にわたるドル高局面からの、大幅かつ急激な調整である可能性が高いと考えています。とはいえ、米国の例外主義喪失への懸念の多くは今後も継続し、ドルに下落圧力をかけ続けると考えます。

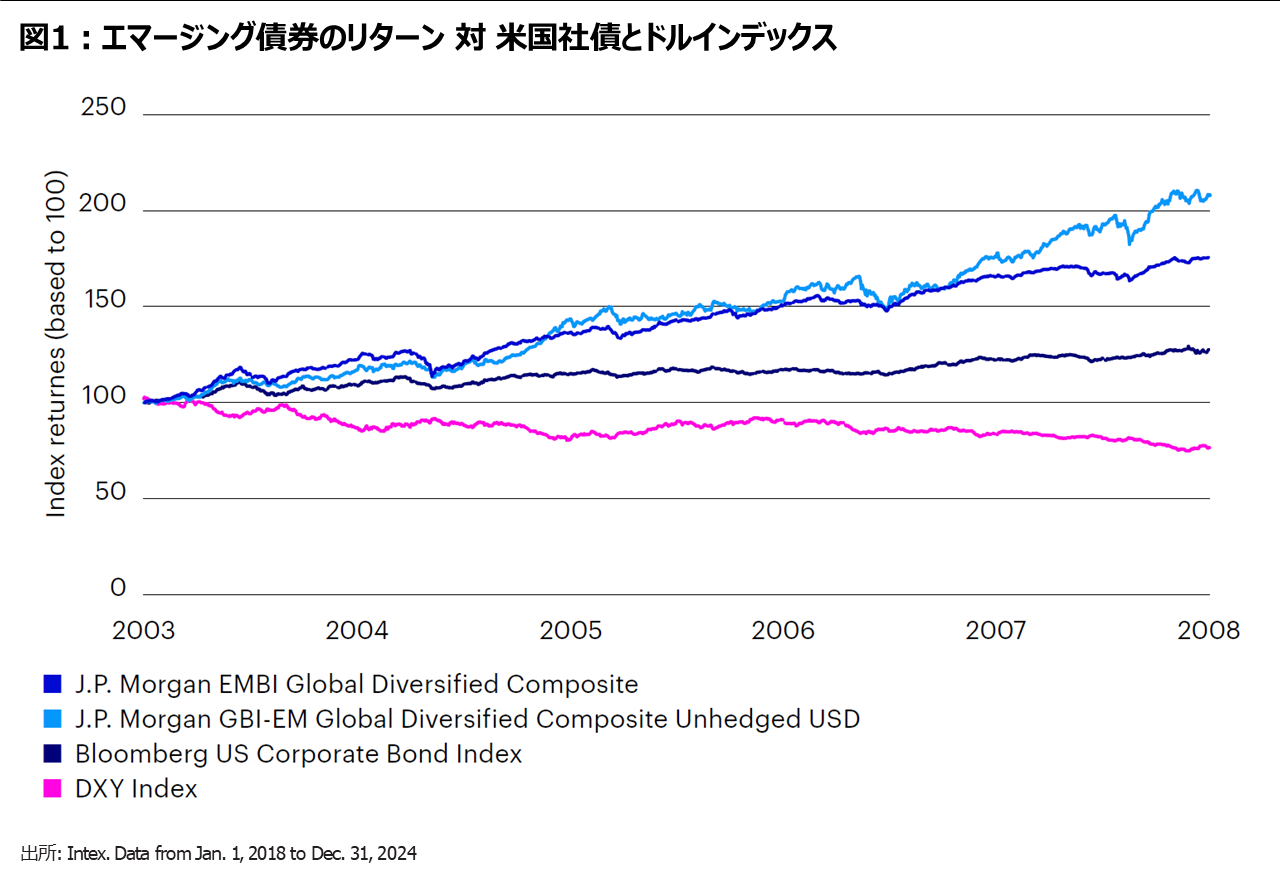

Daniel:こうしたドル安局面は、歴史的に新興国資産のパフォーマンス向上に寄与してきました。ある意味で、現在の状況は2003年から2008年の世界金融危機にかけて新興国クレジットが米国クレジットを上回った時期と類似しています。当時、新興国クレジットは堅調なファンダメンタルズとドル安を背景に米国クレジットを上回るパフォーマンスを示しました(図1)。新興国現地通貨建て債券は米ドルの動きに特に敏感で、四半期ベースで米ドル指数との相関係数は0.71にもなります。11

Daniel:エマージング市場は経済的にも制度的にも強固な立場にあるとみています。新興国の平均信用格付けは現在BBBマイナスで、これは過去最高水準です。また、新興国と先進国市場の成長率差は現在2.69倍で、これは長期平均を上回り、エマージング市場がアウトパフォームした時期に見られた差に近づいています。12

新興国の高い成長率は、インフレ目標枠組みを採用する新興国中央銀行の急増など、より強固で定着した制度によっても支えられています。コロナ禍後のインフレ急騰期における中央銀行の政策は、主要新興国を最小限の損害で危機を乗り切らせ、利下げサイクル開始の態勢を整えました。これは成長をさらに押し上げるとみています。

Daniel:米ドル安が続く限り、新興国は恩恵を受けると見ています。歴史的に米ドル安局面では、投資資金が急速に拡大、新興国への資金流入が加速させ、これが資産クラスのリターンをけん引してきました。過去25年間で新興国の取引可能債務の規模が着実に拡大し、資産クラスの吸収力も増しています。さらに現在の市場テクニカルは比較的健全で、グローバル投資家の新興国資産、特に現地通貨建て債券へのポジションは少額に留まっています。

米国の例外主義に関する疑問は中期的に持続する可能性が高い一方、新興国の強固なファンダメンタルズは持続し、新興国企業の改善も続く見込みです。グローバル投資家が米ドルからリバランスを進める中、新興国は分散投資による成長と回復力のあるリターンを提供する魅力的な機会を提供すると考えています。

.jpeg)

【グローバル債券投資戦略】「グローバル・フィックスト・インカム・ストラテジー 2026年1月号」

インベスコ・フィックスト・インカム(IFI)がマクロ経済動向、米国および主要国の金利・為替見通し、債券市場における主要な投資テーマなどについての見方をご提供いたします。

.jpeg)

【グローバル債券投資戦略】「グローバル・フィックスト・インカム・ストラテジー 2025年11月・12月合併号」

インベスコ・フィックスト・インカム(IFI)がマクロ経済動向、米国および主要国の金利・為替見通し、債券市場における主要な投資テーマなどについての見方をご提供いたします。

.jpeg)

【グローバル債券投資戦略】「グローバル・フィックスト・インカム・ストラテジー 2025年9月」

インベスコ・フィックスト・インカム(IFI)がマクロ経済動向、米国および主要国の金利・為替見通し、債券市場における主要な投資テーマなどについての見方をご提供いたします。

インベスコのグローバル債券戦略

多様な市場環境への対応、期待リスク・リターンに応じた幅広い選択肢。

.jpeg)

【グローバル債券投資戦略】「グローバル・フィックスト・インカム・ストラテジー 2025年8月」

インベスコ・フィックスト・インカム(IFI)がマクロ経済動向、米国および主要国の金利・為替見通し、債券市場における主要な投資テーマなどについての見方をご提供いたします。

.jpeg)

【グローバル債券投資戦略】「グローバル・フィックスト・インカム・ストラテジー 2025年7月」

インベスコ・フィックスト・インカム(IFI)がマクロ経済動向、米国および主要国の金利・為替見通し、債券市場における主要な投資テーマなどについての見方をご提供いたします。

.jpeg)

【グローバル債券投資戦略】「グローバル・フィックスト・インカム・ストラテジー 2025年5月」

インベスコ・フィックスト・インカム(IFI)がマクロ経済動向、米国および主要国の金利・為替見通し、債券市場における主要な投資テーマなどについての見方をご提供いたします。

.jpeg)

【グローバル債券投資戦略】「グローバル・フィックスト・インカム・ストラテジー 2025年4月」

インベスコ・フィックスト・インカム(IFI)がマクロ経済動向、米国および主要国の金利・為替見通し、債券市場における主要な投資テーマなどについての見方をご提供いたします。

.jpeg)

【グローバル債券投資戦略】「グローバル・フィックスト・インカム・ストラテジー 2025年3月」

インベスコ・フィックスト・インカム(IFI)がマクロ経済動向、米国および主要国の金利・為替見通し、債券市場における主要な投資テーマなどについての見方をご提供いたします。

.jpeg)

【グローバル債券投資戦略】「グローバル・フィックスト・インカム・ストラテジー 2025年2月」

インベスコ・フィックスト・インカム(IFI)がマクロ経済動向、米国および主要国の金利・為替見通し、債券市場における主要な投資テーマなどについての見方をご提供いたします。

20251003-4872551-JP

そのほかの投資関連情報はこちらをご覧ください。https://www.invesco.com/jp/ja/institutional/insights.html