.jpeg)

【グローバル債券投資戦略】「グローバル・フィックスト・インカム・ストラテジー 2026年1月号」

インベスコ・フィックスト・インカム(IFI)がマクロ経済動向、米国および主要国の金利・為替見通し、債券市場における主要な投資テーマなどについての見方をご提供いたします。

.jpg)

インベスコの債券運用部門であるインベスコ・フィックスト・インカム(IFI)より「グローバル・フィックスト・インカム・ストラテジー 2025年9月号」が発行されました。

8月のジャクソンホール会議において、米連邦準備制度理事会(FRB)のジェイ・パウエル議長は、9月の次回FOMC会合で利下げが行われる可能性に言及しました。IFIでは、労働市場が供給要因だけでは説明できないほど軟化していると捉えており、FRBが次回会合で慎重な「保険的利下げ」を検討することが賢明であると考えています。リスクバランスの変化を踏まえ、政策の再調整が適切なタイミングであるという見解にIFIも同意しています。今月号では、FRBの利下げ余地について詳しく考察しています。

また、米国および主要国の金利見通しについても解説しています。米国の長期金利はレンジ内で推移すると見込む一方、財政赤字やFRBのガバナンスに対する懸念がイールドカーブのスティープ化要因となる可能性が高いと予想しています。為替見通しについては、米ドルに対してはアンダーウェイト、日本円に対してはオーバーウェイトのスタンスを維持しています。

この他、トランプ関税による実効関税率の大幅上昇を受け、米国企業がどのような具体的対応策を講じているかについてアナリストチームが掘り下げているほか、米国地方債市場の今夏の供給動向や今後の見通しなど、幅広い内容が含まれていますので、ぜひご一読ください。

米連邦準備制度理事会(FRB)のジェイ・パウエル議長は、8月のジャクソンホールでの講演において、9月の次回FOMC会合で利下げが行われる可能性に道を開きました。彼のトーンは、7月の記者会見の際の「様子見」姿勢から明確に転換したと考えられます。

そのきっかけは労働市場データでした。最近の改定後、雇用創出の3か月平均はわずか35,000件に急落しました。過去数か月分の下方修正により、労働市場のモメンタムのさらに弱い姿が浮き彫りになりました。

ジャクソンホール会議において、パウエル議長は、失業率やその他の指標を引き合いに出しつつ、労働市場は概ね安定していると主張しました。彼は、移民減少が労働供給を制約する一方で、労働需要も弱まっており、全体的なバランスの把握が難しくなっていると指摘しました。

それでもパウエル議長は、雇用へのリスクが高まっていることを認め、もしこれらの下方リスクが顕在化すれば、労働市場の悪化は急速に進み得ると警告しました。というのも歴史的に見て、そのような変化は線形的ではない場合があるからです。このようにリスクのバランスが変化していることを踏まえ、パウエル議長は次のように述べ、政策の再調整が間もなく正当化され得ることを示唆しました:「リスクのバランスの変化は、我々の政策の調整を正当化し得る」1。

連邦公開市場委員会(FOMC)内では健全な議論が行われており、一部の参加者はインフレをより懸念し、労働市場の軟化にはあまり焦点を当てていません。例えば、クリーブランド連銀のベス・ハマック総裁は、インフレ上昇と安定した労働市場を理由に9月の利下げに反対し、特に企業が関税コストの上昇を転嫁する場合、今利下げを行えば物価上昇圧力が悪化し得ると警告しました。

労働市場のダイナミクスについても議論が進展しています。パウエル議長とシカゴ連銀のオースタン・グールズビー総裁は、需要と供給の両要因が労働市場を形作っており、移民減少が雇用創出を抑制し得ると指摘しました。グールズビー総裁は、総雇用増加数よりも労働市場の比率指標に注目すべきと訴え、パウエル議長もジャクソンホールでこの点に同意しました。

自主退職率、解雇件数、求人の充足期間、求人対失業比率、名目賃金上昇率といった指標は、月次雇用創出だけでは捉えきれない労働市場の健全性をより明確に示す可能性があります。これらの測定値においては、まだ結論が出ていません。つまり労働市場がどれほど強く、どれほど回復力があるのかは明確ではないということです。

FRB理事のクリストファー・ウォーラーは、労働市場におけるリスクの上昇を見ています。彼は、民間部門の雇用創出が大幅に減速し、5月から7月の平均は月52,000件に過ぎず、これは2025年前半のペースのほぼ半分であり、この数字はさらに下方修正され、マイナスに転じる可能性もあると指摘しました。自主退職率や転職者の賃金上昇も低下しており、若年労働者などの景気に敏感で雇用の調整弁となりやすいグループの失業率が上昇し、企業は関税の不確実性やAIによる混乱の中で採用を控えています。ウォーラー理事は、これらの傾向は労働供給の減少ではなく労働需要の弱まりを示していると主張し、失業率の上昇を待ってから利下げを行うことは、行動が遅すぎる可能性があると警告しました。

この不確実性を踏まえ、パウエル議長はリスク管理的アプローチを示唆し、次回会合で政策再調整の可能性を残しました。彼は明示的に約束したわけではありませんが、そのトーンは以前の立場から顕著に変化していたと言えます。

IFIは、労働市場は供給要因だけでは説明しきれない程度に軟化しており、したがってFRBは次回会合で慎重な「保険的利下げ」を検討するのが賢明であると考えます。リスクのバランスが変化しており、政策再調整の適切な時期であるという主張にIFIは同意します。

主要な変数のひとつは月次非農業部門雇用者数(NFP)の伸びであり、5月から7月の平均純増は月わずか35,000人でした。これは、労働市場の軟化を示す明確な兆候だとIFIは考えます2。

一部では、移民の減少や労働供給の制約がこの弱さを説明しており、そのため純雇用創出の減少は過去ほど懸念すべきではないと主張されています。確かに労働供給は鈍化していますが、IFIは労働需要の急激な低下自体が懸念材料であると考えます。さらに、月間平均の雇用増加がわずか35,000人という水準は、多くの人口動態トレンドの推計を大きく下回っており、供給要因だけでは説明できません。

また、最近の移民政策の変更が、短期的に労働供給の成長鈍化に直結するとは考えにくいと見ています(ただし、景気サイクルの後半では影響する可能性があります)。労働供給は移民だけで決まるものではありません。歴史的に、景気が強まり労働市場が逼迫すると、以前は労働参加を諦めていた人々が再び労働力に戻る傾向があります。逆に、成長が鈍化すると、労働参加率は景気循環的に低下し、労働供給が弱まったように見えることがありますが、この効果は主に「隠れた失業」や不完全雇用を反映しており、構造的な制約ではありません。したがって、景気が回復すれば労働供給は改善すると予想しており、現在の低水準は移民動向だけでなく、景気循環による弱さが主因と考えられます。

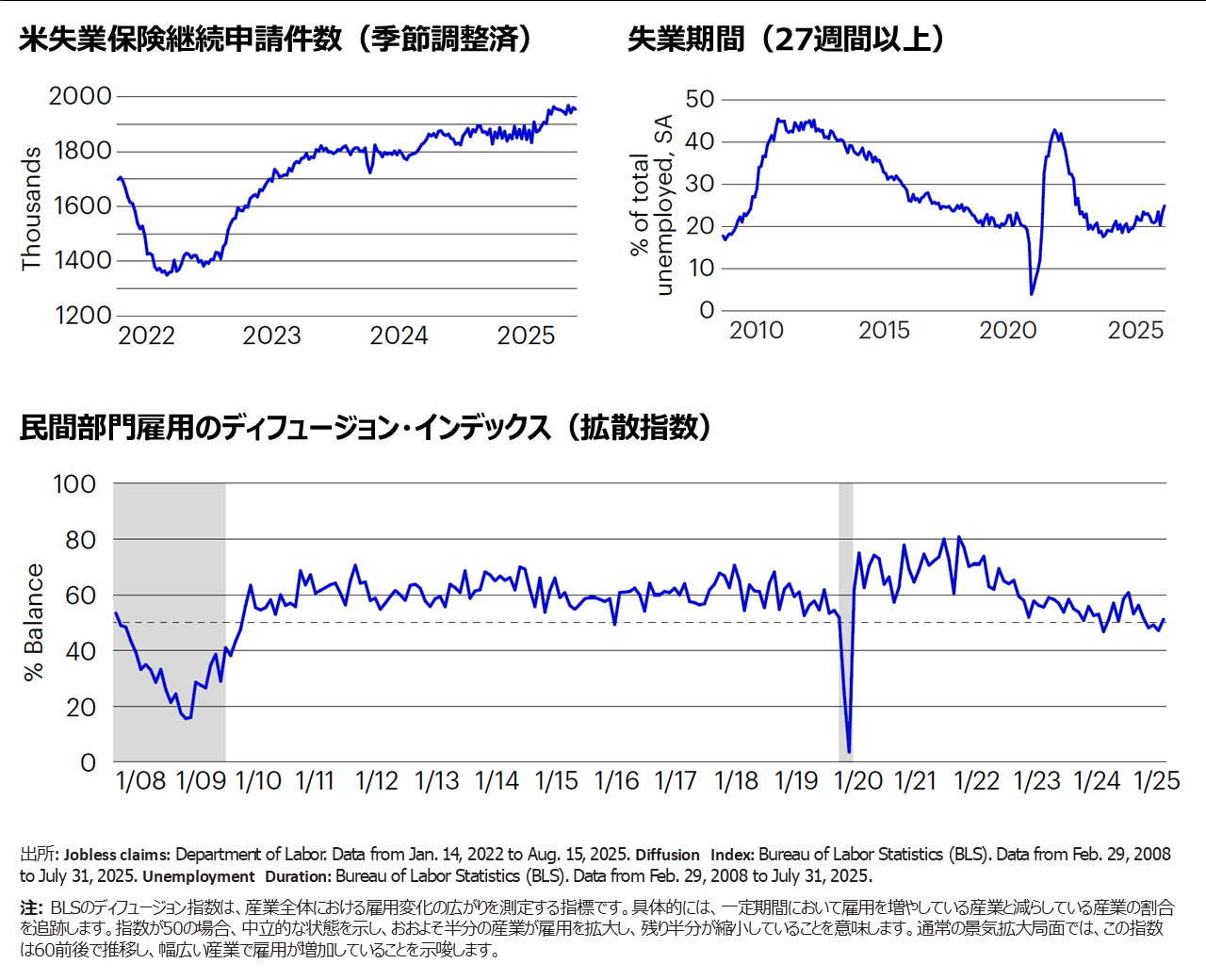

IFIは、移民の影響を受けにくい一連の労働市場指標に注目しており、それらが基礎的な労働市場のダイナミクスを捉えるのに役立つと考えます。標準的な指標は依然として重要ですが、現在の「低採用・低解雇」の環境では、解雇された労働者が新しい仕事を見つけるまでにかかる時間や採用の広がりをより的確に反映する測定が補完的に必要だと考えます。

景気後退期には、解雇者数や新規失業保険申請件数が労働市場の悪化を捉える主要な指標となります。しかし、現在の低採用環境では、これらの指標は安定を示唆する一方で、採用の弱さを見落とす可能性があります。失業した労働者が新しい仕事を見つけるのに時間がかかっており、採用は限られたセクターに集中し、転職活動も鈍化しており、転職者の賃金上昇は弱まっています。新規失業保険申請件数は低水準にとどまっているものの、継続申請件数は増加しており、それは職探しに時間がかかっていることを示しています。

総合的に見ると、これらの特徴は労働市場の表面下に緩みを生じさせています。以下の数字は、IFIが注目している指標の一部を示しています。

IFIは、関税の影響でインフレは上昇すると考えますが、標準的な中央銀行の慣行は、税調整や商品価格の変動といった一時的な価格水準のショックは見過ごすものです。つまり、二次的な波及効果がなければ、インフレ期待は十分に固定され、賃金インフレスパイラルのリスクは限定的です。

現時点では、これらのリスクは抑えられているように見えます。金融市場の価格付けや経済調査の測定値は、概ねインフレ期待が十分に固定されていることを示しています。賃金上昇も、歴史的なパターンに基づけばFRBの物価安定目標と大きく矛盾しない水準にあります。さらに、前述のように労働市場にいくらかの緩みがあるため、労働者が歴史的水準を超える賃上げを要求できる立場にあるとは考えにくいです。

また、FRBの政策金利は依然として一般的に中立とされる水準をおよそ100~125ベーシスポイント上回っています。これは、数回の利下げ後であっても政策は依然として引き締め的である可能性が高いことを意味します。途中で状況が変化すれば、FRBは利下げを一時停止することも、さらには利上げに転じることも可能です。しかし、現行のデータとコンセンサス予測を踏まえると、IFIはリスクバランスの変化に応じて政策を調整すべき時期に来ていると考えます。

IFIは9月から「保険的利下げ」を3回行うと予想します。FRBは昨年12月以降据え置きを続けてきました。その間に、成長と雇用は減速し、インフレは上昇しました(ただし懸念されたほど急激ではなく)そして労働市場の状況は軟化しました。最大雇用と物価安定というFRBの二重の使命に対するリスクのバランスは変化しており、再調整の余地が生じています。労働市場の状況が引き続き低調にとどまる可能性が高く、利下げの根拠はいっそう強まるはずです。IFIはFRBが今月調整を開始し、新たな政策金利に落ち着いた後、再び様子見姿勢を取ると予想します。

米国:ニュートラル

米国の成長は減速しており、インフレ指標は概ね穏やかですが、関税の影響が強まっている兆候があります。IFIは、関税による物価上昇が年末にかけてインフレを底堅くすると予想しますが、年末までにFRBは2回利下げを行うと見込んでいます。長期金利はレンジ内にとどまると見ていますが、米国の財政赤字やFRBのガバナンスに関する懸念がイールドカーブをスティープ化させる可能性が高いです。成長データが改善するまでは、スティープ化が主要な取引テーマになるでしょう。

欧州:ニュートラル

欧州中央銀行(ECB)は、7月の利下げ後、9月会合では据え置くと予想します。最近の発言は、既に実施された200bpの利下げ効果を理事会が分析している中で、現行政策に安心感を示すものでした。関税の不確実性が世界経済活動を圧迫するため、今年の域内経済の見通しは依然として厳しいものがありますが、来年以降はより前向きに見ることができるとIFIは考えます。ドイツの財政拡張(軍事支出の増加を含む)や、復興計画「Next Generation EU」の助成金・融資の南欧・東欧への配分が追い風となるはずです。経済環境が悪化すればECBはさらに利下げに踏み切る用意がありますが、その場合でも利下げ幅は限定的と予想します。

中国:ニュートラル

IFIは、中期的にはイールドカーブのスティープ化を予想しつつ、9月や四半期末を控え短期的にはボラティリティが高まる可能性があると見ています。以前から強調してきた通り、中国経済の回復力と株式市場の強いモメンタムが国内金利の下支えとなるでしょう。同時に、緩和的な金融政策が短期金利を固定するはずです。長期金利は大きな動きを見せれば、地元銀行や保険会社といった長期投資家からの資金流入を引き付ける可能性があります。

日本:アンダーウェイト

日米間の貿易合意により関税関連の不確実性が低下したことで、日本銀行(BoJ)は早ければ10月会合にも利上げを行う可能性があると見ています。最近のBoJの発言は、インフレが持続的に2%目標に近づいていることへの自信を強めており、植田総裁はジャクソンホールにて、中小企業にまで賃上げが浸透しつつあると述べました。利上げの見通しは短期国債利回りを支え、長期国債利回りにも年後半は上昇圧力を与える可能性があります。

しかし、もし石破首相が辞任し、後任がより財政拡張的な政策をとれば、年末までに政治的不確実性が高まり、長期金利にさらなるボラティリティが生じる可能性があります。自由民主党の新総裁選挙は10月頃に行われ、新首相が年末までに就任する見通しです。2026年第1四半期には、自民党と少数政党の連立協議が行われる可能性もあります。

このような政治的不確実性は、日本国債の長期ゾーンにさらなるボラティリティをもたらす可能性があります。財務省は国債増発を伴わずに財政刺激を行うことも可能であり、高い利回りが長期国債の発行削減につながる可能性もあります。しかし、新しい予算措置が明確になるまでは市場は神経質な状態が続くでしょう。財務省は物価動向を見ながら発行カレンダーを調整すると見られます。

英国:オーバーウェイト

英国金利は、米国や欧州と比べて最近アンダーパフォームしており、よりタカ派的なイングランド銀行(BoE)、やや強めのインフレデータ、財政懸念の高まりを反映しています。市場は8月会合での利下げペース加速を期待していましたが、政策委員会は5対4で利下げを決定し、4人が据え置きを支持したことはサプライズでした。BoEは「段階的」かつ「慎重な」利下げサイクルを指針としており、金利が上下いずれの方向にも不確実性があることを強調しています。

労働市場データは軟調ながら安定の兆しを見せており、インフレは当面粘着的に推移しています。財務相は11月予算で財政バッファーを回復させるために増税を迫られる見通しですが、信頼できる財政パッケージが通らない懸念があります。市場価格は修正され、2025年末までにわずか10bp、2026年も25bpの利下げしか織り込まれておらず、ターミナルの政策金利は3.6%にとどまっています3。BoEは市場が期待した「ハト派転換」を裏切った形ですが、依然として将来的に金利が中立水準へ低下するとの見方を示しています。成長は底堅いものの、今後の財政引き締めが逆風となるでしょう。国債市場の売りが政府をより保守的な姿勢に追い込む可能性もあります。さらに、BoEは9月に積極的なギルト債売却の縮小を発表する見込みであり、特に長期ゾーンの供給圧力を和らげるでしょう。

オーストラリア:ニュートラル

オーストラリア準備銀行(RBA)は8月に政策金利を25bp引き下げ、3.6%としました。ブロック総裁は、追加で50bpの利下げが予想されており、これは最新の予測に織り込まれています。しかし、市場は既にこのシナリオを完全に織り込んでおり、2026年2月までに50bpの利下げが価格に反映されています4。

最近のデータは成長の改善を示し、消費者・企業信頼感が高まり、小売売上高も強化されています。住宅市場も低金利に反応を見せ始めています。インフレ見通しは比較的穏やかで、特に賃金圧力の観点から見れば安定的です。したがって、短期金利の下方余地は限定的であるとIFIは考えます。長期金利は、先進国市場の動向に左右されやすく、債券供給の増加や政策信頼性への懸念、長期資産需要の低下がタームプレミアムを押し上げています。しかし、オーストラリアの穏やかなインフレ、比較的スティープなイールドカーブ、強固な財政状況は、こうした圧力からある程度守られるはずで、相対的な優位性が発揮される可能性があります。

米ドル:アンダーウェイト

IFIは引き続き米ドルをアンダーウェイトとしています。理由は複数あり、トランプ政権が弱いドルを選好していること、国内製造業や海外投資を支援すると見られること、米国経済はAI分野の設備投資が記録的にもかかわらず世界相対で減速する可能性があること、高関税とインフレが労働市場悪化までFRBの利下げを妨げ、成長への逆風になること、さらに最近は米資産への資金流入が鈍化し、海外投資家が通貨ヘッジを強める可能性があることです。こうした要因により道のりは不安定ですが、IFIは中期的に米ドルの漸進的な減価を予想します

ユーロ:オーバーウェイト

IFIはユーロに強気であり、2026年の財政環境改善と、来年以降の域内経済回復を見込んでいます。ECBは今回のサイクルで200bpの利下げを行いましたが、ユーロは堅調に推移しており、この傾向が中期的に続くと見ています。米国の関税は逆風であるものの、サービス部門は低金利と強い労働市場に支えられ堅調に推移しています。

人民元:オーバーウェイト

IFIは人民元をオーバーウェイトとしています。輸出企業による米ドル売りや国際化の進展が続くと見込むためです。強い基準値設定、中国の大幅な貿易黒字、輸出企業の多額の外貨保有は人民元を支えるでしょう。中国株式市場やオフショア人民元債券市場の好調も、中期的な通貨のサポート要因になるとIFIは考えます。

日本円:オーバーウェイト

FRBの利下げサイクル再開と日銀の利上げ見通しにより、日米金利差は縮小し、円を支えるはずです。米国短期金利の低下は、日本の投資家が米ドル資産の為替ヘッジを行う動機を高めるでしょう。円安問題は米国との通商交渉ではあまり議題になっていませんが、将来的に注目される可能性があります。輸入物価上昇に直面する消費者の反応からも、円水準は日本国内で重要性を増しています。

英ポンド:アンダーウェイト

財政信頼性への懸念に加え、低成長と金利リスクプレミアムの縮小は、今後ポンドを圧迫するでしょう。BoEが利下げを急がなかったことで支えられてきましたが、その姿勢が政府財政を損ない成長を抑制するなら持続的支援にはなりません。ポンドのポジションは比較的ロングに偏っており、11月予算を控えボラティリティが高まればさらに解消されるリスクがあります。

豪ドル:オーバーウェイト

豪ドルは、米国との金利差や成長改善から恩恵を受けると見られます。低金利、緩和的な財政政策、米国関税の影響が限定的である点が支えになります。中国成長はリスクですが、鉄鉱石など主要資源価格の上昇は交易条件の改善をもたらしています。国内投資家は海外資産に対して為替ヘッジをあまり行っていませんが、将来のヘッジフローは豪ドルのリスク資産売り局面での下落幅を抑える可能性があります。

資本市場(クレジット市場と株式市場の両方)は依然として最近の最高値付近で推移しておりますが、関税とそれが企業ファンダメンタルズにもたらす不確実性は、背景に常に存在し続けています。S&P500構成企業が現行の関税体制下で2四半期分の決算を発表した今、経営陣が採用している多様な戦略の一部について、より明確な見通しが得られています。具体的には、(a) 関税による追加コストと複雑性の回避、そして同時に (b) 顧客の価格感応度と最終市場の動向への注力といった戦略です。平均実効関税率が2025年初頭と比べて約8倍に上昇した現状を受け、各社は戦略的な精度を高め、それに応じてコスト構造や事業計画を調整する対応を進めています。詳細は後述します。

製造業セクター全体における関税リスクの程度は様々ですが、投資適格企業の大半は、その影響を軽減できるグローバルな規模と事業運営の柔軟性を有していると我々は考えています。多くの企業は、トランプ政権初期以降、生産の現地化とサプライチェーンの最適化を進めており、相対的に影響を受けにくい状態にあると我々は見ています。現在、企業は可能な限り関税回避のためサプライチェーンのさらなる最適化を進めています。回避が困難な場合には、価格調整、厳格なコスト管理、関税対策(例えば航空宇宙産業で顕著に見られる、一部組み立てを海外に移管し最終組み立てを低関税地域で行う手法など)に切り替えています。結果として、関税は概ね中立から軽微な逆風要因に留まっています。クレジット面では、価格決定力、サプライチェーンの柔軟性、強固なキャッシュフロー創出力、安定したバランスシートを有する発行体に焦点を当てています。例えば、医療機器やライフサイエンス/ツールメーカーは、中国向け売上のエクスポージャーが企業によって異なります。これらの企業は良好なマージン構造を有し、信用格付けも概ねBBB中位から上位と堅調であるため、我々はこのエクスポージャーは管理可能と見ています。緩和策としては、複数調達先の確保、SKU(ストック・キーピング・ユニット。在庫管理における最小単位。)の合理化(製品ラインの分析・最適化)、コスト削減施策、選択的な価格引き上げなどが挙げられます。一方、関税へのエクスポージャーが高く、対応の柔軟性に乏しい企業、キャッシュフローが弱体化している企業、高レバレッジ企業、流動性が制約されている企業については、注視を続けています。

トランプ政権がセクション232調査を終了するにあたり、今後数週間以内に医薬品関税が発表されると予想されます。関税が商品原価に適用されるのか、多国籍企業内の移転価格に適用されるのか、段階的導入期間が設けられるのか、あるいは免除が認められるのかなど、主要な詳細は依然として不明確です。しかしながら、投資適格級医薬品企業の信用指標に対して、近い将来に重大な影響が生じることはないと見込んでおります。多くの企業は既に、特にアイルランドやスイスからの輸入在庫を前倒しで確保しており、ブランド医薬品の国内生産化を積極的に推進しています。明確な情報が不足しているため、大半の発行体は公式コメントでは慎重な姿勢を維持していますが、潜在的な影響については概ね「管理可能な範囲」と位置付けています。S&Pグローバル社の最近の報告書によれば、25%の関税は緩和策実施前にEBITDAマージンを450~500ベーシスポイント圧縮する可能性があると推計されていますが、大半の企業はこうした圧力を吸収できる十分な格付けの余裕を有しております。また、詳細は未公表ながら、提案されている「最恵国待遇(MFN)」薬価制度が、関税単独よりも製薬企業にとってより大きなリスクとなる可能性がある点にも留意が必要です。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックやウクライナ戦争に伴う最近の食品価格高騰事例を踏まえ、消費者向け企業は関税の影響を完全に評価し、実行可能な対策を見極めるまでに数四半期を要すると予想されます。当初、こうした企業は価格上昇が現実的かつ持続的であると確認されるまで、コストを消費者に転嫁することを避ける可能性が高いでしょう。その間、企業はコスト削減策の推進、製品ラインナップやパッケージサイズの縮小、従業員数の選択的削減などを実施する見込みです。こうした手段を尽くし、競合他社の動向を観察した後に初めて、利益率回復のための価格引き上げを開始する可能性が高く、このプロセスがインフレデータに完全に反映されるまでには数年を要する可能性があります。低所得層から中所得層の消費者は既に圧迫されており、状況は悪化しています。関税は逆進的な税制として機能し、消費税と同様に低所得世帯に不均衡な影響を与えます。消費者が年間6,500億ドルの消費税を支払い、3,000億ドルの関税が課され、さらにメディケイドとSNAP食料補助の削減により計1,000億ドルの負担増が見込まれるため、累積的な負担は極めて重大となる可能性があります。これに対し、自動車業界と小売業界の企業は、利益率と競争力を維持するため、様々な戦略を展開しています。自動車メーカーは、関税によるコスト上昇で採算が取れなくなったモデル(ボルボのES90や日産のQX50/QX55など)の生産を中止するか、輸入関税を回避するために生産を米国に移しています。現代自動車、トヨタ、ホンダ、日産は国内生産に多額の投資を行っており、フォードとステランティスは米国での事業基盤を活用して積極的な価格設定を行っています。フェラーリやアストンマーティンなどの高級ブランドは、コストを消費者に直接転嫁しています。小売業者も中国からの調達から脱却しつつあります。ターゲット、GAP、メイシーズは中国からの調達を大幅に削減し、ウォルマートとホームデポは米国製の商品を重視しています。ナイキやポラリスなどの企業は、関税コストの一部を吸収している一方で、価格を引き上げ、ベトナムやインドネシアなどの国々への調達先を多様化しています。企業は全般的に、サプライチェーンの再構築、国内事業の拡大、価格戦略の調整を行い、変化する貿易環境に対応しています。

要約しますと、資本市場は依然として堅調である一方、関税の影響拡大により、投資適格セクターの企業はコスト構造、生産拠点、事業戦略の見直しを迫られています。製造業や医療から小売、自動車に至るまで、各社はサプライチェーンの現地化、コスト抑制、選択的な価格引き上げを組み合わせて影響緩和を図っています。価格決定力、柔軟な調達網、強固な財務基盤を有する最も機敏な企業が、この変化に適応する上で最も有利な立場にあります。しかしながら、消費者向けセクター、特に低所得世帯向けサービスを提供する企業においては、インフレの影響が完全に顕在化するまでに数年を要する可能性があります。関税圧力が高まる中、企業の対応策は戦略的適応と長期的な再調整によって次第に形作られていくでしょう。

この夏、地方債の新規発行額は引き続き過去最高を更新しました。これは、高止まりするインフレと連邦政府資金の減少が発行体に対し、より多くの案件を市場に持ち込むインセンティブとなったためです。インベスコ地方債チームの最高投資責任者(CIO)兼責任者であるMark Paris氏に、この供給動向の影響や地方債市場を牽引するその他の要因について話を聞きました。

Mark:私の見解では、発行体は資金調達ニーズと貸借対照表の間のギャップを埋めようとしているのです。インフレによりコストが押し上げられ、新規プロジェクトの開始や、老朽化したインフラの修復など既存の事業への資金調達に、より多くの費用がかかるようになっています。同時に、パンデミック時代の景気刺激策による資金は基本的に枯渇し、連邦政府は支出を削減しています。これらの要因により、発行体は地方債市場で資金調達を行う必要に迫られています。ドナルド・トランプ大統領の「One Big Beautiful Bill(1つの大きく美しい法案)」の影響に関する不確実性も、一部の市場参加者に取引の前倒しを促しました。7月の新規発行額は530億米ドル以上に達し、2024年7月の発行額よりも29%増加しました7。7月は、歴史的に新規発行が少なかった月ですが、高い利回りが銀行や保険会社などのクロスオーバー・バイヤーを惹きつけたため、記録的な供給量が市場に吸収されたことは注目に値します。

Mark:はい、高格付けの長期地方債が5%の利回りに達することは稀な出来事であり、ブルームバーグ地方長期債(22年以上)指数の利回りが過去10年間で5%を超えたのは、本年4月と、それ以前の2022年10月、2023年10月のわずか3回のみです8。いずれの場合も、ヘッジファンド、銀行、保険会社などのいわゆる「クロスオーバー・バイヤー」が相対価値を捉えるために地方債市場に参入し、その後すぐに利回りは低下しました。今後数週間は地方債市場が不安定な動きを続ける可能性がありますが、長期の投資適格級債券には多くの価値があると考えております。

Mark:はい、ハイイールド地方債は、この夏、二重の打撃を受けました。投資適格債券よりも比較的デュレーションが長いことに加え、ハイイールド地方債は、運輸セクターの変動の影響も受けました。そのきっかけとなったのは、マイアミとオルランド間の鉄道システムの所有者および運営会社が、タンパへの路線拡張に充てる融資の利息支払いを延期するというニュースでした。この延期は、同社が債券書類の条件に基づき、最大3回までの利息支払いを延期することが認められているため、債務不履行には該当しません。しかし、投資家が同社がこれらの特定のクレジットを返済するための新たな資金調達を確保できるかどうかを見守る中、同社の債券はすべて安値で取引され、ハイイールド運輸セクター全体に悪影響を与えました。このような予期せぬ出来事は、ポートフォリオの分散投資の重要性を強調していると思います。分散投資は、ポートフォリオのリスクを軽減する可能性があるからです。

Mark:その通りです。地方自治体が実践している穏やかな歳入成長と財政規律の傾向に、私は勇気づけられています。全米州予算担当官協会(NASBO)が発表した「州の春季財政調査」では、2026年度の歳入見通しが現行の2025年度予測より2.8%高いことが報告されており、これは4年連続の緩やかな歳入成長を意味します。多くの観測筋は、貿易関税の導入や連邦支出の減少、特に州予算に大きな影響を与えると予想されるメディケイド(低所得者向け医療保険)や食料支援の削減により、経済成長が鈍化する可能性を予測しています。こうした経済見通しを受け、多くの州政府は不確実性や景気後退期と同様に、2025-2026会計年度の支出計画を縮小しています。例えば、州の一般財源支出の伸びは鈍化しており、2026会計年度の予算化された一般財源支出は、2025会計年度の推定水準からわずか0.8%の上昇に留まると見込まれています。これにより、州は緊急予備資金の水準を維持または増加させることが可能となるでしょう。したがって、全体として地方債の信用状況は健全であり、州政府は緩やかな歳入成長を維持しつつ、将来の経済減速に備えるための措置を講じている状況です。

.jpeg)

【グローバル債券投資戦略】「グローバル・フィックスト・インカム・ストラテジー 2026年1月号」

インベスコ・フィックスト・インカム(IFI)がマクロ経済動向、米国および主要国の金利・為替見通し、債券市場における主要な投資テーマなどについての見方をご提供いたします。

.jpeg)

【グローバル債券投資戦略】「グローバル・フィックスト・インカム・ストラテジー 2025年11月・12月合併号」

インベスコ・フィックスト・インカム(IFI)がマクロ経済動向、米国および主要国の金利・為替見通し、債券市場における主要な投資テーマなどについての見方をご提供いたします。

.jpeg)

【グローバル債券投資戦略】「グローバル・フィックスト・インカム・ストラテジー 2025年10月」

インベスコ・フィックスト・インカム(IFI)がマクロ経済動向、米国および主要国の金利・為替見通し、債券市場における主要な投資テーマなどについての見方をご提供いたします。

インベスコのグローバル債券戦略

多様な市場環境への対応、期待リスク・リターンに応じた幅広い選択肢。

.jpeg)

【グローバル債券投資戦略】「グローバル・フィックスト・インカム・ストラテジー 2025年8月」

インベスコ・フィックスト・インカム(IFI)がマクロ経済動向、米国および主要国の金利・為替見通し、債券市場における主要な投資テーマなどについての見方をご提供いたします。

.jpeg)

【グローバル債券投資戦略】「グローバル・フィックスト・インカム・ストラテジー 2025年7月」

インベスコ・フィックスト・インカム(IFI)がマクロ経済動向、米国および主要国の金利・為替見通し、債券市場における主要な投資テーマなどについての見方をご提供いたします。

.jpeg)

【グローバル債券投資戦略】「グローバル・フィックスト・インカム・ストラテジー 2025年5月」

インベスコ・フィックスト・インカム(IFI)がマクロ経済動向、米国および主要国の金利・為替見通し、債券市場における主要な投資テーマなどについての見方をご提供いたします。

.jpeg)

【グローバル債券投資戦略】「グローバル・フィックスト・インカム・ストラテジー 2025年4月」

インベスコ・フィックスト・インカム(IFI)がマクロ経済動向、米国および主要国の金利・為替見通し、債券市場における主要な投資テーマなどについての見方をご提供いたします。

.jpeg)

【グローバル債券投資戦略】「グローバル・フィックスト・インカム・ストラテジー 2025年3月」

インベスコ・フィックスト・インカム(IFI)がマクロ経済動向、米国および主要国の金利・為替見通し、債券市場における主要な投資テーマなどについての見方をご提供いたします。

.jpeg)

【グローバル債券投資戦略】「グローバル・フィックスト・インカム・ストラテジー 2025年2月」

インベスコ・フィックスト・インカム(IFI)がマクロ経済動向、米国および主要国の金利・為替見通し、債券市場における主要な投資テーマなどについての見方をご提供いたします。

20250910-4810783-JP

そのほかの投資関連情報はこちらをご覧ください。https://www.invesco.com/jp/ja/institutional/insights.html