IGSAMS2025 インベスコ グローバル・ソブリン・アセット・マネジメント・スタディ2025

第13回目となる「インベスコ グローバル・ソブリン・アセット・マネジメント・スタディ 2025」による政治的・政策的決定が投資戦略の中核的な推進力となり、ソブリン投資家はポートフォリオ構築とリスク管理を根本的に見直す必要に迫られていることがわかりました。

「今日の分断化した投資環境では、時価加重のパッシブ戦略では決して提供できないレベルの戦術的柔軟性が求められている」と、アジア太平洋地域に拠点を置くあるソブリン・ウェルス・ファンドは指摘しました。

この見解はソブリン投資家コミュニティ全体に広がっており、2025年の調査では、株式と債券の両方においてアクティブ運用戦略への大きなシフトが明らかになりました。

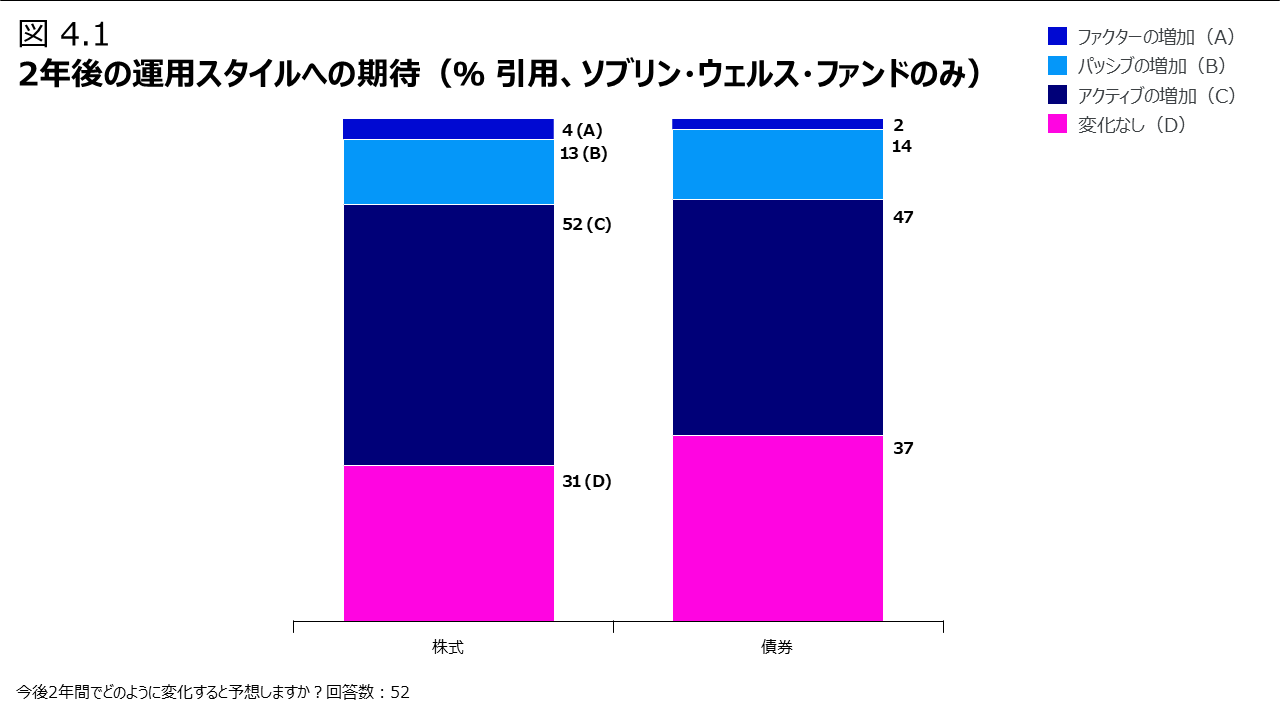

データは明確な方向性を示しています。ソブリン・ウェルス・ファンドの52%が今後2年間で株式のアクティブ運用への

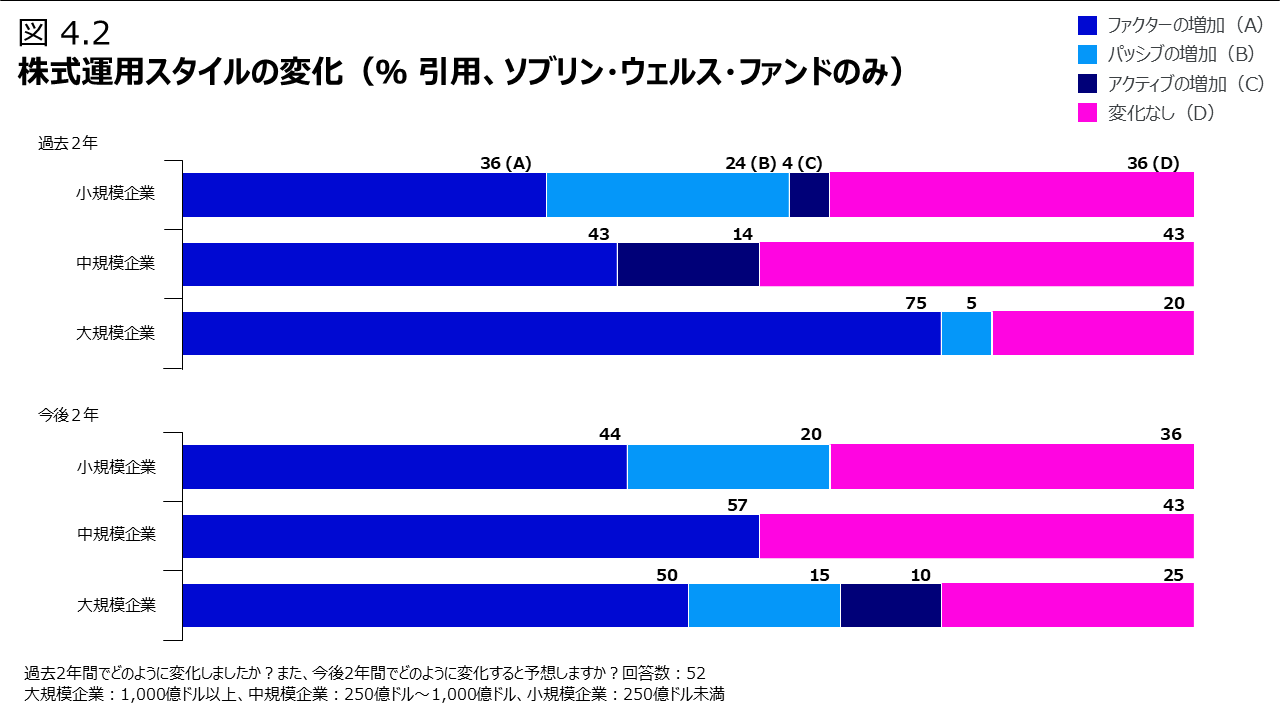

エクスポージャーを増やすと予想している一方、削減を計画しているのはわずか14%です(図4.1)。この転換は特に大規模機関投資家で顕著で、運用資産1,000億米ドル超のソブリン・ウェルス・ファンドの75%が過去2年間で株式運用におけるアクティブ運用戦略への移行を報告しているのに対し、中規模機関投資家では43%、小規模機関投資家では36%となっています(図4.2)。

この差は部分的には実施上の現実を反映しています。

大規模なソブリン・ウェルス・ファンドは内部にアクティブ運用機能を構築することで容易に方向転換できますが、小規模機関投資家はこれらの戦略を実行するために専門の外部マネージャーを調達して採用するというさらなる複雑さに直面することが多くなっています。

アクティブ運用への新たな重点は、単に従来の意味でのアルファ創出だけではありません。ソブリン・ウェルス・ファンドは、従来の市場前提が揺らぐ環境において、複雑な状況を乗り切り、ポートフォリオのレジリエンス(回復力)を構築するためのツールとして、アクティブ運用をますます重視するようになっています。

この変化の主な要因として、以下の点が挙げられます。

多くのソブリン・ウェルス・ファンドにとって、その意思決定はアクティブ運用とパッシブ運用の二者択一ではなく、市場環境、内部能力、そして投資目的に基づいた戦略的な調整として捉えられています。ほとんどのソブリン・ウェルス・ファンドは、両方のアプローチに相当な配分を維持していますが、そのバランスは市場動向の変化や機関投資家の優先事項に応じて変化しています。

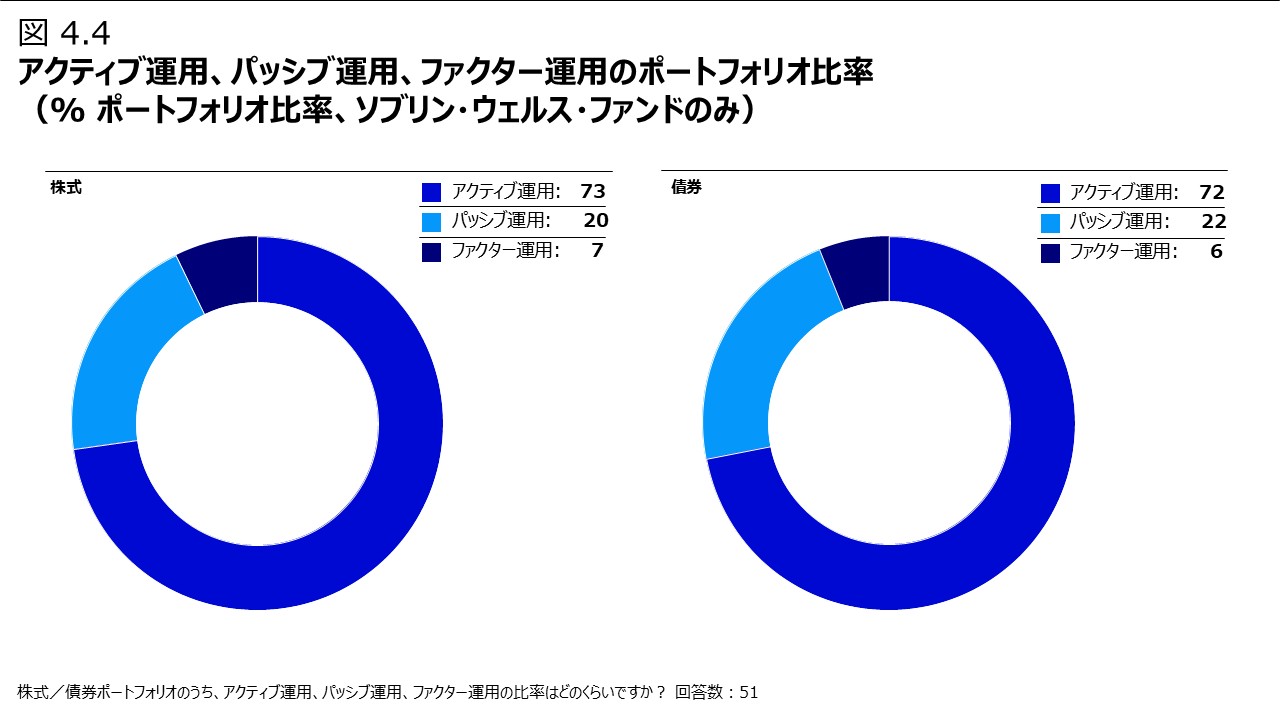

ソブリン・ウェルス・ファンドコミュニティ全体で、アクティブ運用へのシフトがセンチメントとポートフォリオ構成の両面で顕著に表れています。平均して、ソブリン・ウェルス・ファンドは債券と株式の両方において、ポートフォリオの70%以上をアクティブ運用で保有しています(図4.4)。パッシブ運用は、特に効率性が向上した公開市場では依然として重要ですが、最近では戦略的な適応性への重点が高まっています。

多くのソブリン・ウェルス・ファンドにとって、このシフトはパッシブ投資を完全に放棄することではありません。むしろ、広範なインデックスへのエクスポージャーを、過小評価されているセクター、地域、またはファクターをターゲットとするアクティブ運用で補完し、主要ではあるものの過大評価されている可能性のあるエクスポージャーをアンダーウェイトにすることを意味しています。

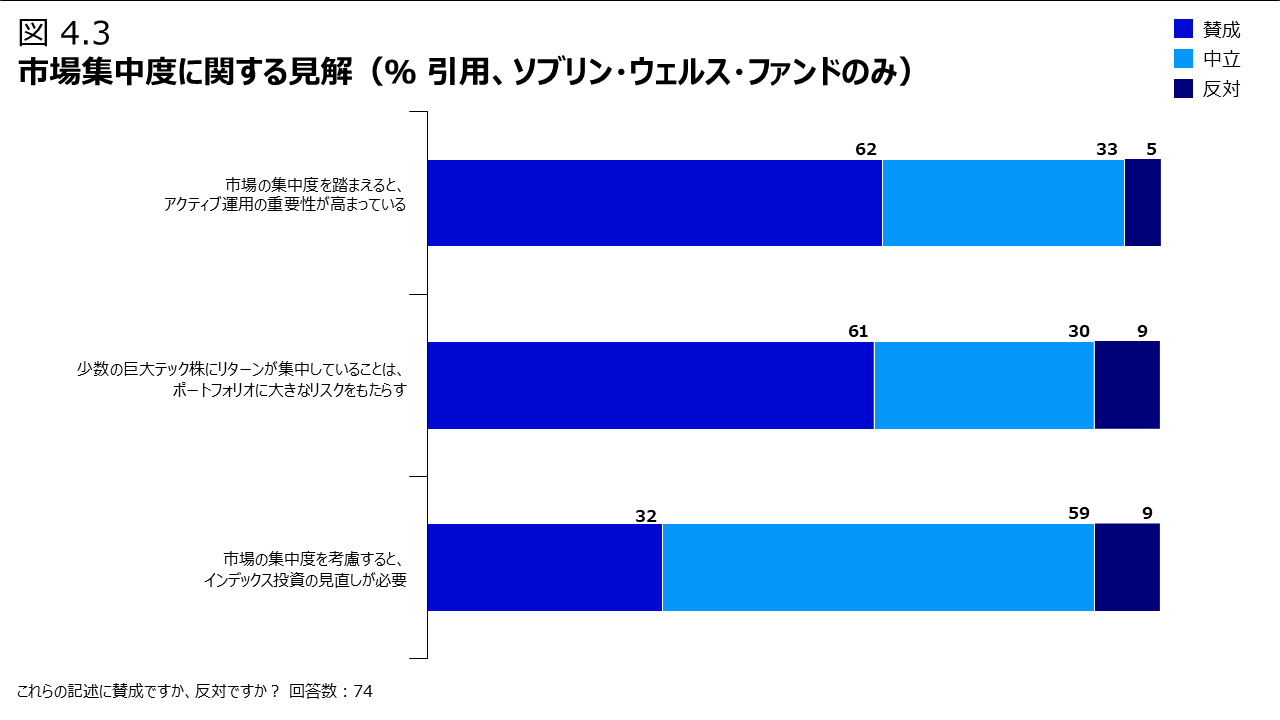

この再調整は、真の分散投資には、今日の伝統的なパッシブベンチマークでは不可能な、より慎重な構築が必要となる可能性があるという認識を反映しています。あるアジア太平洋拠点のソブリン・ウェルス・ファンドは、「集中度の高い市場では、パッシブ運用はより多くの隠れたリスクを伴う。」とまとめています。

アクティブ運用へのトレンドは、株式市場だけでなく債券市場にも広がっています。債券市場は伝統的に株式市場よりもアクティブ運用の比率が高いのが特徴でしたが、現在の金利環境はこのアプローチをさらに強化しています。

ソブリン・ウェルス・ファンドの47%は、今後2年間で債券のアクティブ運用への配分を増やす予定です(図4.1)。その背景として、中央銀行の政策の乖離、根強いインフレ圧力、財政の持続可能性への懸念、そして流動性の不均衡といった複数の要因が重なり合っています。これらの要因により、アクティブなデュレーション管理、銘柄選択、そして戦術的なポジショニングが大きな付加価値を生み出す可能性のある環境が生まれています。

この変化を促しているマクロ経済要因としては、複数の要因が挙げられます。中央銀行の動きはもはや足並みを揃えておらず、地域によって金利の推移にばらつきが生じています。多くの市場でインフレ率は依然として目標を上回っており、先進国と新興国の両方で財政圧力が高まっています。同時に、流動性の不均衡が拡大し、国債市場と社債市場のボラティリティが高まっています。

このような環境下において、パッシブなデュレーション・エクスポージャーはますます不十分だと見なされるようになっています。そのため、機関投資家はアクティブ運用へと目を向け、デュレーション・プロファイルを微調整し、信用エクスポージャーを動的に調整し、市場の混乱によって価格設定の非効率性が生じるセクターや地域において、投資機会を厳選しています。

アジア太平洋地域に拠点を置くあるソブリン・ウェルス・ファンドは、「我々の新興国市場債券戦略は、過去2年間で大幅にアクティブ運用に移行しました。ボラティリティの上昇により、国別配分だけでなく、セクター内、さらには個々の発行体においても、より厳選された運用が必要になりました。」と述べています。

債券に対するこうした厳選されたアプローチは、特に新興国市場へのエクスポージャーへの対応において顕著です。新興国市場では、固有のリスクが高く、広範なパッシブ・エクスポージャーは望ましくない脆弱性をもたらす可能性があります。

今年の調査で注目すべき点は、「アクティブ運用」の定義範囲の拡大です。ソブリン・ウェルス・ファンドにとって、アクティブ運用とは、資産クラス内の銘柄選択だけでなく、資産配分、地域エクスポージャー、ファクターポジショニングに関する戦略的意思決定も含むようになりました。

このより広範な定義は、ポートフォリオ構築自体がアクティブ運用の一形態であり、個々の資産クラス内の銘柄選択よりもリターンに大きな影響を与える可能性があるという認識を反映しています。ある中東のソブリン・ウェルス・ファンドは次のように述べています。「今日、最も重要なアクティブ運用の意思決定は、地域やセクター全体におけるポジションの決定であり、どの銘柄を選択するかだけではありません。」

政治と政策の不確実性の高まりにより、多くの機関投資家が地域分散へのアプローチを再考せざるを得なくなっています。

一部の投資家は現在、カントリーリスクを評価モデルに明示的に組み入れ、市場価格には十分に反映されていない可能性のある政治および規制上の不確実性を反映して割引率を調整しています。

国別配分に対するこのより慎重なアプローチは、地理的多様化が継続的な調整を必要とする戦略的決定ではなく、自動的な利益として扱われることが多かった過去からの大きな変化を表しています。

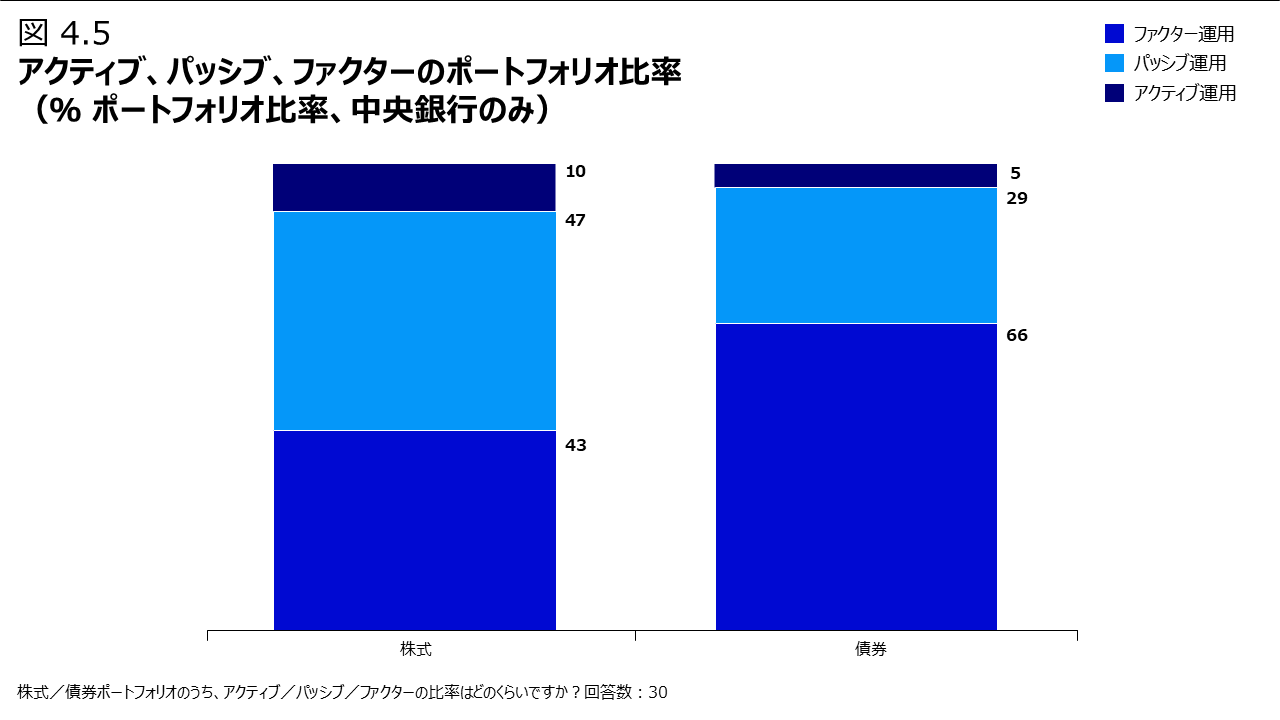

中央銀行は長年にわたり、債券ポートフォリオにおいて強いアクティブ運用の姿勢を維持してきました。2025年の調査では、中央銀行の債券配分の平均66%がアクティブ運用されていることが示されています(図4.5)。これは、歴史的な慣行と、中央銀行の準備金運用を形作る具体的な目的の両方を反映しています。

債券運用は、中央銀行が長年にわたる準備金運用を通じて磨き上げてきた深い専門知識を蓄積してきた分野であり、多くの場合、強力なリスク管理の枠組みと流動性と信用力の重視によって支えられています。ある欧州中央銀行は次のように述べています。「債券は我々の準備金の中核です。我々は数十年にわたり、その能力を有機的に成長させており、アクティブ運用はそこに根付いています。」

アクティブ運用により、中央銀行は金利リスクをより適切に回避し、信用格下げを緩和し、流動性状況の変化に対応することができます。また、リスク許容度の範囲内で、国際機関債、政府系機関債、またはより質の高い新興市場の発行体へのターゲットを絞ったエクスポージャーを通じて、限界収益を向上させるツールも提供します。

株式配分に関しては、中央銀行はよりバランスの取れたアプローチを示しています。中央銀行の株式ポートフォリオの43%はアクティブ運用、47%はパッシブ戦略、10%はファクターベースのアプローチを採用しています。この配分は、パッシブ戦略が幅広い市場へのエクスポージャーを効率的に獲得する手段となる一方で、アクティブ運用はより選択的に運用されるという、現実的な方向性を反映しています。

ある機関は次のように述べています。「我々は、リターンの可能性がある分野でアクティブ運用を追求しています。現時点では先進国株式市場においてはそのような機会は見出せていませんが、他の分野ではよりターゲットを絞ったアクティブ運用を模索しています。」

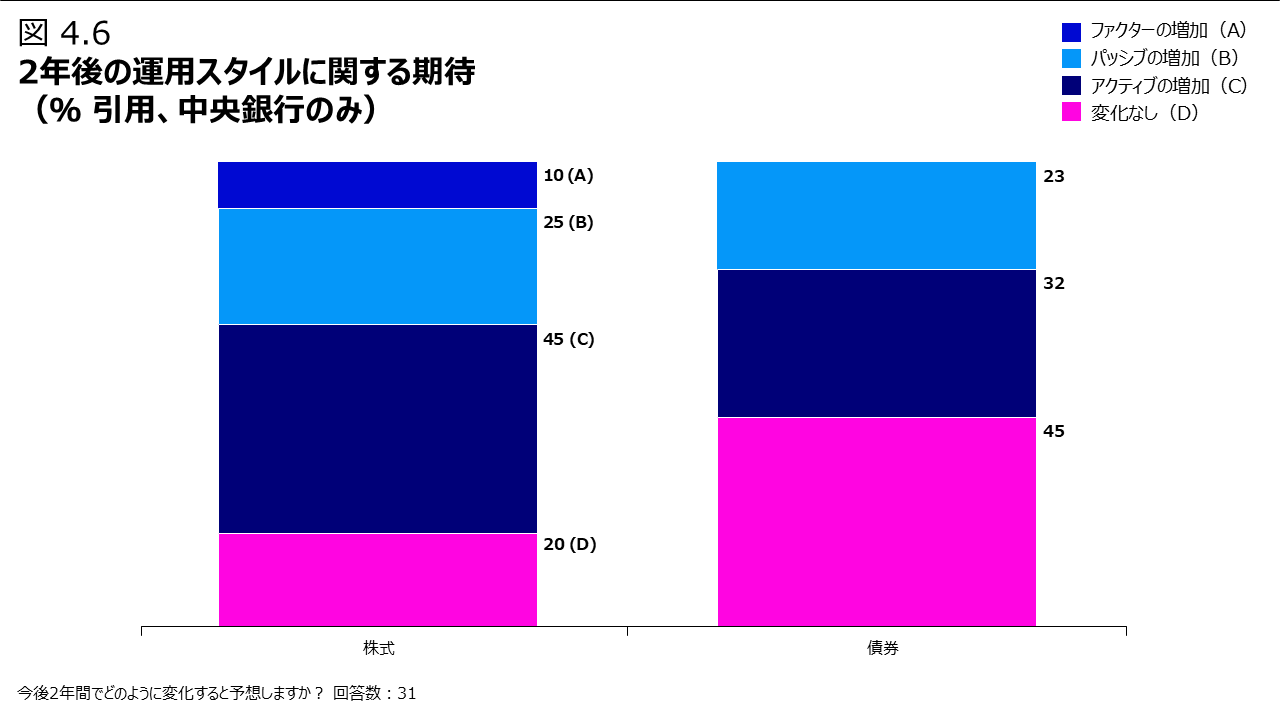

このバランスの取れた視点は、中央銀行の将来見通しにも反映されています。中央銀行の36%が今後2年間で株式のアクティブ運用を増やすと予想している一方で、かなりの割合(55%)が現状水準を維持すると見込んでいます(図4.6)。この慎重なアプローチは、中央銀行がそれぞれの具体的なマンデート、リスク許容度、そして組織能力の観点から、アクティブ・パッシブのバランスをどのように評価しているかを浮き彫りにしています。

ファクター運用も中間的な立場として注目を集めています。これは、完全な裁量によるアクティブ運用に比べてコストと複雑性の面で優位性を維持しながら、ターゲットを絞ったエクスポージャー(バリュー、クオリティ、低ボラティリティのファクターなど)を提供するものです。

ソブリン・ウェルス・ファンドと中央銀行におけるアクティブ運用の進化は、より複雑で断片化され、変動の激しい投資環境を乗り切ることができるポートフォリオを構築するという、より広範な戦略的な必要性を反映しています。

機関投資家は、アクティブ運用をアウトパフォームのための手段として捉えるのではなく、構造的な不確実性を乗り越えるために必要な柔軟性、精度、そしてリスク管理を提供する戦略的能力として位置づける傾向が強まっています。

市場の集中度が高まり、相関関係が変化し、地政学的緊張が世界の資本フローを再構築する中で、ソブリン・ウェルス・ファンドと中央銀行は、伝統的な時価加重のパッシブ運用が潜在的な脆弱性をもたらす可能性があることを認識しています。アクティブ運用は、より回復力のあるポートフォリオへの潜在的な道筋を提供します。

このような環境において、議論は従来のアクティブ運用とパッシブ運用の枠組みを超え、異なる投資アプローチを戦略的に組み合わせて特定のポートフォリオ目標を達成する方法に焦点を当てています。その結果、より繊細な視点、つまりパッシブ運用の効率性と拡張性を活用しながら、アクティブ運用の適応性と精度も取り入れる視点が生まれています。

第13回目となる「インベスコ グローバル・ソブリン・アセット・マネジメント・スタディ 2025」による政治的・政策的決定が投資戦略の中核的な推進力となり、ソブリン投資家はポートフォリオ構築とリスク管理を根本的に見直す必要に迫られていることがわかりました。

予測困難なマクロ環境の中、ソブリン投資家はポートフォリオの枠組みを見直しています。従来のモデルは試練にさらされており、資産配分、リスク管理、分散投資における戦略的適応が求められています。

ソブリン・ウェルス・ファンドは新興市場へのターゲットを絞ったアプローチを採用し、中国への関心を新たにしています。より広範なマクロ経済に関して輸出主導から内需主導へと移行する際のリスクへの懸念が残る中、中国によるイノベーションリーダーシップへの信頼は重要な技術への投資を促進しています。

ソブリン・ウェルス・ファンドによる直接的な投資は依然として限られていますが、増加し始めており、デジタル資産は長期的な選択肢の一つと捉えられています。中央銀行は、イノベーションへの意欲と金融の安定性への潜在的リスクのバランスを取りながら、デジタル通貨への取り組みをゆっくりと進めています。

ソブリン・ウェルス・ファンドと中央銀行は、地政学的ボラティリティの高まりと指数集中リスクへの懸念への戦略的対応として、アクティブ運用へのコミットメントを強化しています。ポートフォリオ構築の意思決定は、アクティブ運用の一形態として捉えられるようになっています。

中央銀行は、ボラティリティへの耐性を高めるため、より大規模で分散化された準備金を積み上げています。米国の財政動向に関する懸念は高まっていますが、構造的な現実を踏まえると、ドルは依然として優位性を維持し、戦略的防衛資産としての金の役割は強化されています。

当資料は、一般もしくは個人投資家向けに作成されたものではありません。当資料は、情報提供を目的として、インベスコ・グループの海外拠点において作成され、英文でリリースされた「Invesco Global Sovereign Asset Management Study 2025」をインベスコ・アセット・マネジメント株式会社(以下、「弊社」)が入手してご提供するものであり、法令に基づく開示書類でも金融商品取引契約の締結の勧誘資料でもありません。当資料は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。また過去の運用実績は、将来の運用成果を保証するものではありません。当資料に記載された一般的な経済、市場に関する情報およびそれらの見解や予測は、いかなる金融商品への投資の助言や推奨の提供を意図するものでもなく、また将来の動向を保証あるいは示唆するものではありません。また、当資料に示す見解は、インベスコの他の運用チームの見解と異なる場合があります。本文で詳述した当資料の分析は、一定の仮定に基づくものであり、その結果の確実性を表明するものではありません。分析の際の仮定は変更されることもあり、それに伴い当初の分析の結果と重要な差異が生じる可能性もあります。当資料について事前の許可なく複製、引用、転載、転送を行うことを禁じます。

IM2025-146